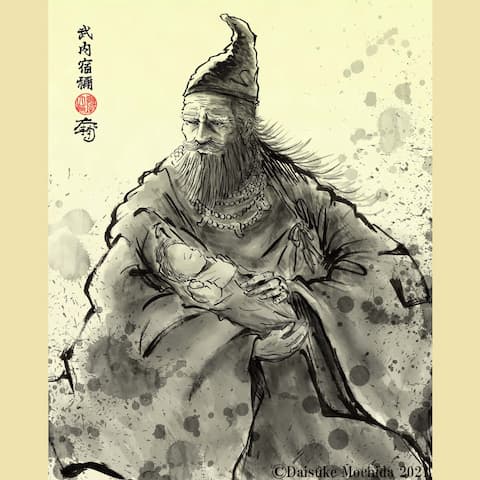

武内宿禰はどんな神さま?描かれる姿と伝承。ご利益と神社も紹介

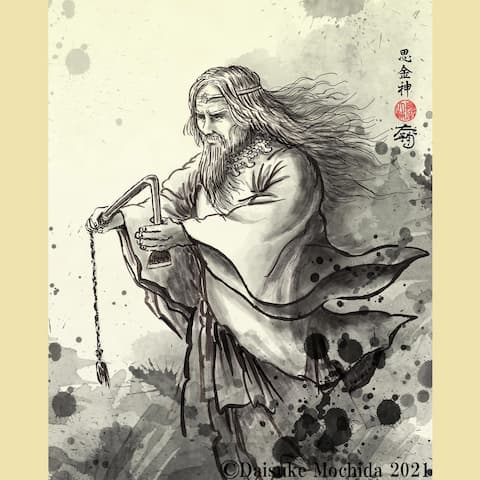

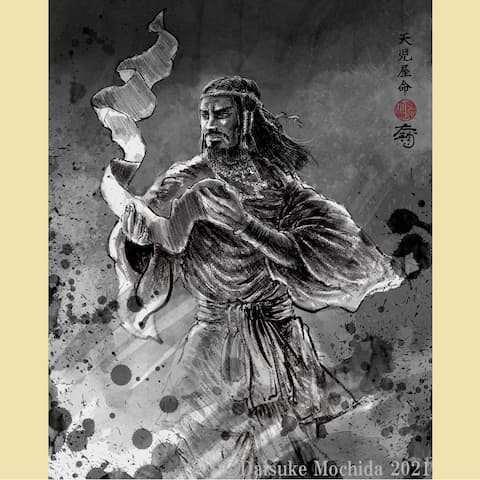

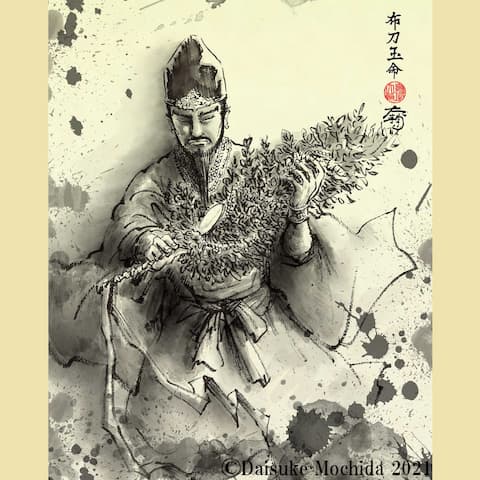

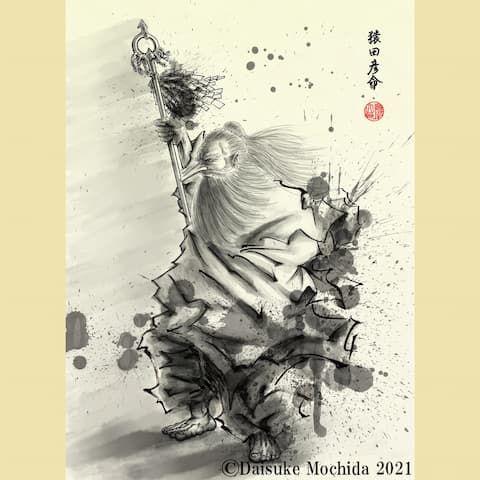

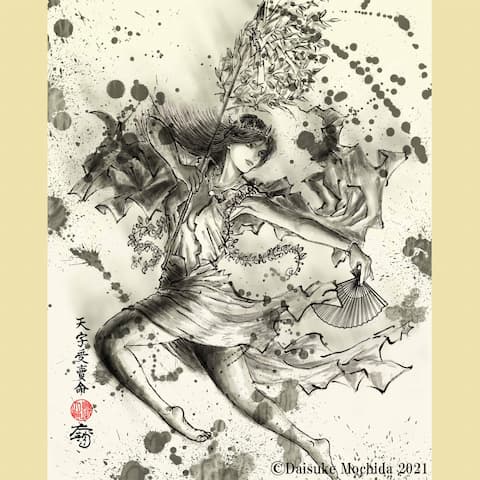

出典:武内宿禰(Art Mochida Daisuke)

武内宿禰とは?

景行・成務・仲哀・応神・仁徳の5代の各天皇に仕えたとされる忠臣。実に三百六十歳という長寿を誇る伝説的な存在の神さまです。延命長寿や武運長久の神、宰相の神として崇敬されています。

武内宿禰の名称・神格・ご利益

名称

| 古事記 |

|---|

| 建内宿禰(たけしうちのすくね) |

| 日本書紀 |

|

武内宿禰 |

| 別称 |

|

高良玉垂命(こうらたまたれのかみ) |

神格

| 長寿の神 | 宰相の神 |

ご利益

| 延命長寿 | 武運長久 | 厄除け |

| 立身出世 | 商売繁盛 | 子育て |

| 試験合格 | 勝負必勝 |

関連神

| 父神 | 屋主忍男武雄心命 |

|---|---|

| 母神 | 影媛 |

| 祖父神 | 彦太忍信命 |

|

御子神 |

平群木菟宿禰 |

|

御子神 |

波多八代宿禰 |

5代の天皇に仕え360歳で亡くなる

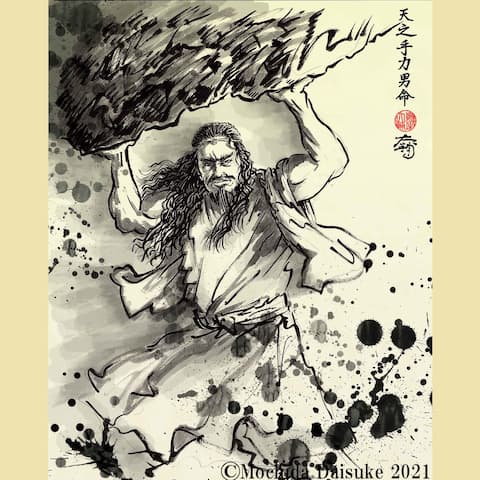

出典:武内宿禰「菊池容斎」

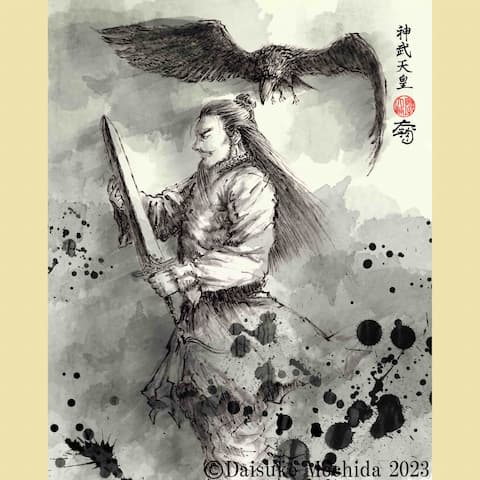

『古事記』によれば武内宿禰は第八代孝元天皇の孫で、母はウズヒコ命の娘・山下影日売(やましたかげひめ)とされます。ウズヒコ命とは神武天皇の東征に海峡の神として登場する紀伊国造の祖です。

景行天皇に始まって政務、仲哀、応神、仁徳まで五代の天皇に224年間にわたり仕えたとされ、七人の子は大和朝廷を支えた葛城氏、平群氏、蘇我氏、巨勢氏、紀氏、波多氏、江沼氏などの有力豪族の祖ともされます。

天皇を補佐する宰相を長く務めた武内宿禰は、その間に多くの功績を残します。

景行天皇のときには蝦夷地を視察して民情を報告、成務天皇のもとでは政治をよく補佐し、また仲哀天皇に従って九州熊襲を征伐。さらに神功皇后の新羅遠征の事業を支えて功を成し、応神天皇誕生後の香坂王・忍熊王の反乱の討伐などに功があったと伝わります。

武内宿禰に関する『古今著聞集』の説話に次のようなものがあります。

ある人が京都の石清水八幡宮に参詣して夢を見た。八幡神が御殿のなかから扉を開けて「武内」と呼ぶと、進み出たのは白髭の老人だった。すると、神は「世の中が乱れそうだから、しばらく北条時政(鎌倉幕府初代執権)の子となり、世の中を治めよ」と命じ、老人が承諾の返事をしているときに目が覚めた。そうして武内宿禰が生まれ変わったのは北条義時(二代執権)だったという。

この話は、武内宿禰の政治的な能力に対する信仰の高さを象徴するものですが、それは戦前まで続いていたとされます。

武内宿禰の出自に関しては、長く天皇を補佐した有力な存在ということから、蘇我馬子一族をモデルにした人物像という説もあります。その一方で、武内宿禰を祖神とする葛城氏、平群氏、蘇我氏、巨勢氏などは、いずれも律令時代に大臣となっていることから、そういう有力氏族のイメージが投影されているとも考えられます。

また、長寿に関しては「武内宿禰」の世襲という推測が有力のようです。

理想的な大臣として描かれた説話上の人物、あるいは各天皇に仕えた何人かの忠臣に対するイメージが統合され、それがひとりの人物として神格化されたものと考えられます。

しかし、『古事記』に見える仁徳天皇の御製に「世の長人」、『日本書紀』には「世の遠人」とあることから長寿者であったことが間違いなさそうです。

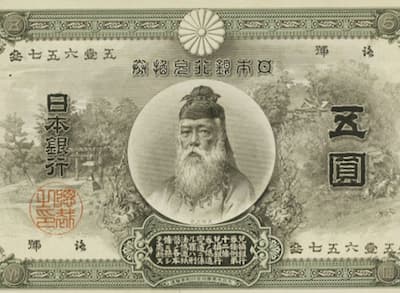

出典:武内宿禰の五円札

今の私達にはなじみがありませんが、武内宿禰は紙幣(五円、一円)の肖像にもなっていたようです。なかなか身近な存在だったのでしょうね。

武運長久の霊験で試験や勝負事を守護

武内宿禰の心霊としての性格には、神事に関わり、神主、霊媒者として特殊な能力を発揮するという一面もあります。

『日本書紀』には、神功皇后が神田の溝を掘るときに邪魔になった大岩を、武内宿禰の祈り招いた落雷が打ち砕いたという話が出てきます。

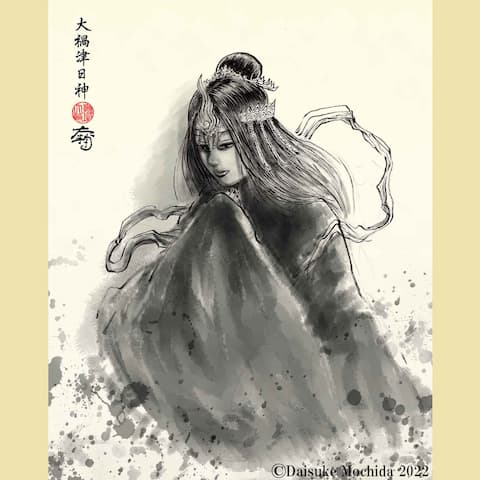

この伝承との関連が考えられているのが、福岡県の高良大社の祭神の高良玉垂命(こうらたまたれのかみ)です。この神は、八幡神の第一の随神とされる神であることから、この神の性格をめぐりいろいろと議論がなされてきたようです。

林羅山著『本朝神社考』によれば「玉垂」の名の由来は、神功皇后が神羅遠征にて海上で戦ったとき、高良明神が潮の干満を操る呪力をもった玉を海中に投げ入れ、戦勝をもたらしたことにちなむとされます。

武内宿禰は神羅遠征の前に沙庭(神祭りの場)で神命を請い、皇后に神懸かりさせて神羅遠征の託宣をさせたり、仲哀天皇崩御のあと二人で相談して秘事にしたりするなど、神功皇后との深い関わりを『日本書紀』では伝えています。