日本で祀られる神さまの種類

日本で祀られる神様をまとめました。

日本神話の神、民間信仰の神、渡来神などなど。

神さまごとのご利益や祀られる神社も掲載しています

全国に祀られる有力な神さま

|

|

|

生活・文化・芸能の神さま

|

|

|

自然環境に関わる日本の神さま

|

|

|

農耕生産に関わる日本の神さま

|

|

|

鉱業・工業・生産の神さま

|

|

|

諸産業に関する神さま

|

|

|

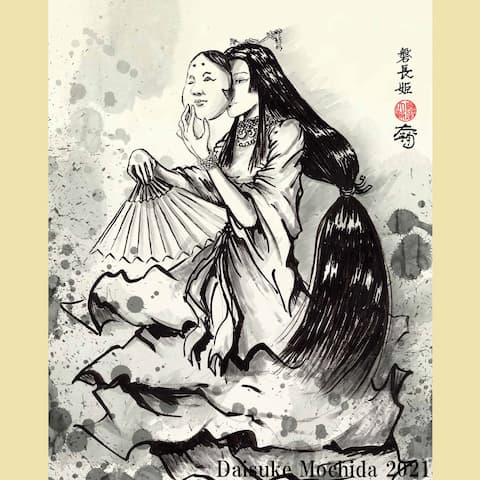

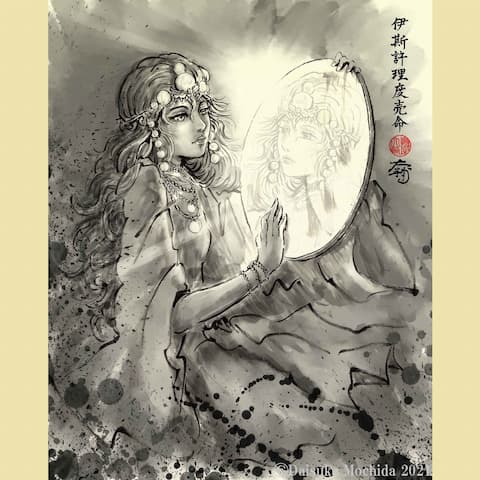

美しく強い日本の女神

|

|

|

創世と万物生成に関わる神さま

|

|

|

造化三神・別天神と呼ばれる天地創造や生命起源に関する神さまの一覧へ

霊山・修験道の神さま

|

|

|

神獣・神使・動物の神

|

|

|

日本神話の神(古典に描かれる神)

- 伊邪那岐命・伊邪那美命(イザナギ・イザナミ)

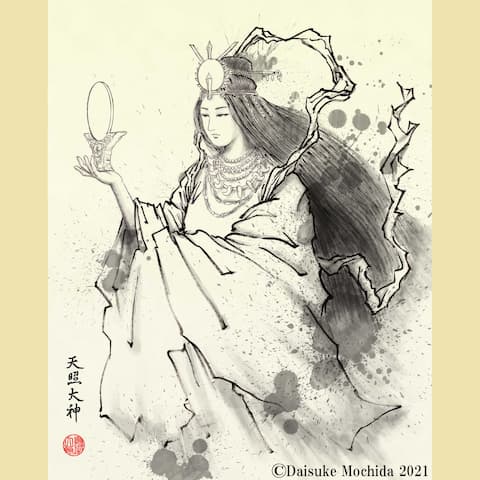

- 天照大御神(アマテラス)

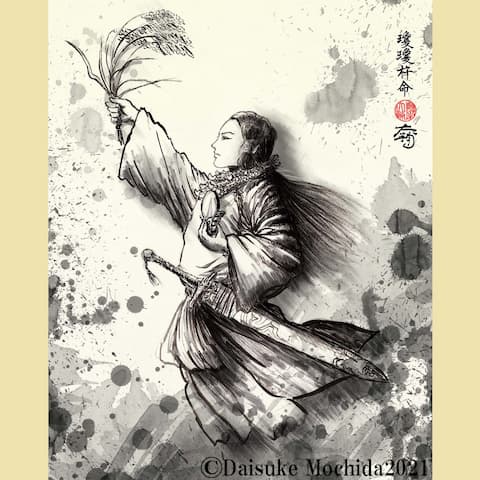

- 瓊瓊杵尊(ニニギノミコト)

- 素盞鳴尊(スサノオ)

- 大国主命(オオクニヌシ)

- 神武天皇(ジンムテンノウ)など

『古事記』と『日本書紀』、各地域の『風土記』などの古典に記される神々。国土創世、天孫降臨、国譲りなどの日本神話に登場します。神社で祀られている主な神様。

民間・民俗信仰の神(生活に密着した神)

- 庚申様(コウシンサマ)

- 道祖神(ドウソジン)

- 竈神(カマドノカミ)

- 金精神(コンセイサマ)

- 天狗(テング)など

起源は明らかではありませんが、ある時期から一般民衆の間で広く信仰されるようになった神々です。家内の安全を守る屋敷神。商売を営む家では恵比寿、大黒信仰。山の神などの自然信仰など、その種類は多岐に渡ります。

人神・現人神(神格化された人)

- 菅原道真(スガワラノミチザネ)

- 安倍晴明(アベノセイメイ)

- 徳川家康(トクガワイエヤス)

- 吉田松陰(ヨシダショウイン)

- 明治天皇(メイジテンノウ)など

生前、優れた業績を残した人物や、地域に貢献した人物が死後、神として祀られることがあります。平安時代に盛んになった御霊信仰では、無念の死を遂げた人物の魂を鎮めるために神として祀ったとされます。

世の常ならずすぐれたる徳のありて

かしこき物をカミと云うなり

江戸時代の国学者・本居宣長は『古事記伝』の中で神についてこう記しています。

「すぐれたる」には尊いものや善良なものだけでなく、悪しき働きをなすもの、奇怪なものも含まれます。

常ならぬ存在で恐れ多いもの。それが神様なのでしょう。

ご利益から神様と神社を探す

日本の神さま一覧

当サイトで紹介している神様の一覧です。

名称をクリックするとご利益や神社の詳細ページに移動します。

あ行

| 秋葉大権現 | 秋葉山の神 |

|---|---|

| 阿遅鉏高彦根命 | 雷神・農耕神・不動産業の神 |

| 愛宕大権現 | 愛宕山の神 |

| 熱田大神 | 天叢雲剣・草薙剣 |

| 安倍晴明 | 占師の祖神・名づけの神 |

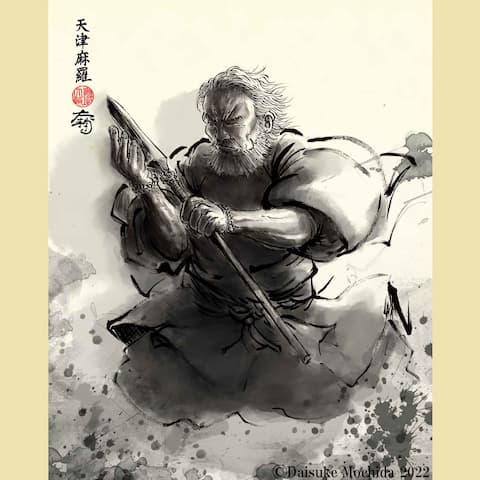

| 天津彦根命 | 風の神・雨乞いの神 |

| 天照大神 | 太陽神・皇祖神 |

| 天石門別神 | 門の神 |

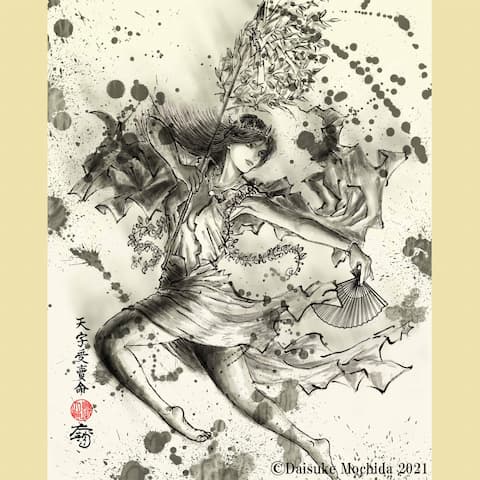

| 天宇受売命 | 舞楽の神・芸能の神 |

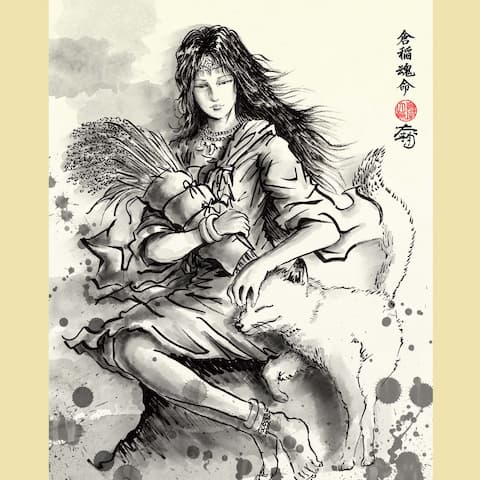

| 天忍穂耳命 | 稲穂の神 |

| 天香山命 | 倉庫の神・石油の神 |

| 天児屋根命 | 言霊の神・祝詞の神 |

| 天手力男命 | 力の神 |

| 天之常立神 | 別天津神・天を支える神 |

| 天羽槌雄命 | 織物の神・機織りの祖神 |

| 天日槍命 | 製鉄の神・土木の神 |

| 天太玉命 | 祭具の神・占いの神 |

| 天火明命 | 太陽神 |

| 天穂日命 | 養蚕・木綿の神 |

| 天目一箇命 | 鍛冶の神・火の神 |

| 天之御影命 | 刀鍛冶の神 |

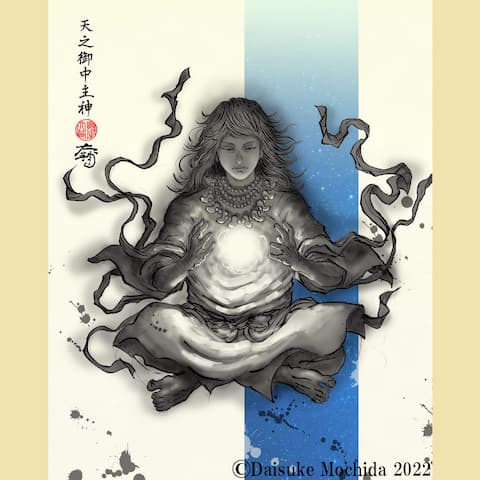

| 天之御中主神 | 造化三神・宇宙の根源神 |

| 風神 | |

| 天稚彦命 | 穀物神 |

| 荒覇吐 | 塞の神・足の神・出雲神の祖神 |

| 伊奢沙別命 | 海の神・食物神 |

| 万物の生成神・結婚の神 | |

| 石凝姥命 | 鏡の神・金属加工の神 |

| 石動権現 | 石動山の神 |

| 五十猛命 | 木種の神・木材の祖神 |

| 飯縄権現 | 飯縄山の神 |

| 磐鹿六雁命 | 料理人の神・醸造の神 |

| 磐長姫命 | 岩石の神・寿命長久の神 |

| 宇迦之御魂神 | 穀物神・稲荷神・麻雀の神 |

| 鵜葺草葺不合命 | 農業神 |

| 保食神 | 食物神・蚕の起源神・牛馬の神 |

| 神世七代第3代・泥土の神 | |

| 宇摩志阿斯訶備比古遅神 | 別天津神・形成神 |

| 役行者 | 修験道の神 |

| 閻魔大王 | 地獄の主神 |

| 大国主神 | 国造りの神 |

| 大口真神 | 狼神 |

| 大年神 | 恵方神・農耕神 |

| 神世七代第5代・大地の神 | |

| 大禍津日神 | 災厄の神・祓除神 |

| 大宮能売命 | 食物神・市の神 |

| 大屋都姫命 | 木種の神・木製品の神 |

| 大山咋神 | 比叡山の地主神・醸造の神 |

| 大山祇神 | 山の神・酒の神 |

| 大綿津見神 | 海の神 |

| 淤加美神 | 水の神・雨乞いの神 |

| 竈の神・火の神 | |

| 弟橘姫命 | 海神を祀る巫女 |

| 八意思兼命 | 知恵の神・文神 |

| 神世七代第6代・創造神・賛辞の神 |

か行

| 柿本人麿 | 歌神 |

|---|---|

| 加具土神 | 火の神・陶器の神 |

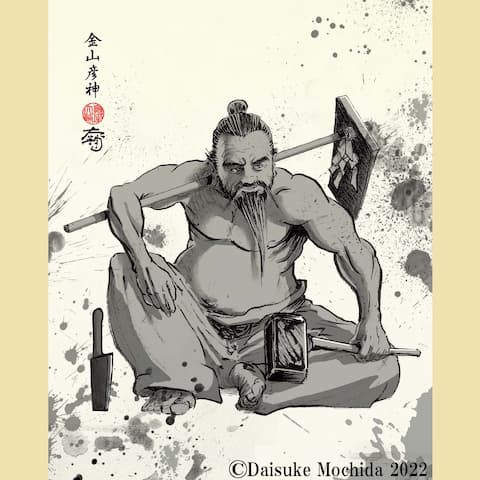

| 金山彦命 | 鉱山の神・包丁の神 |

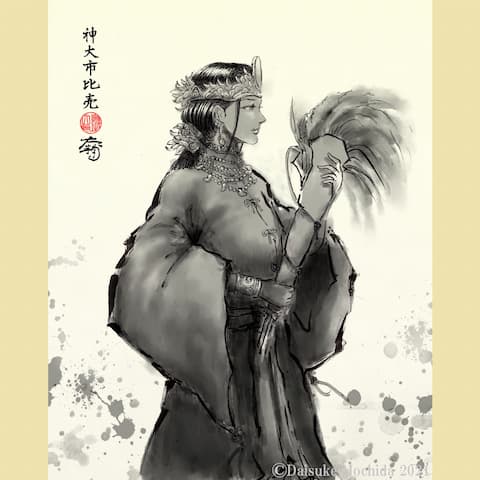

| 神大市比売 | 五穀神・百貨店の神 |

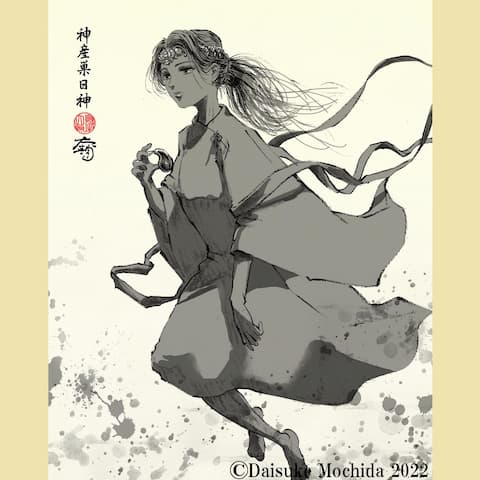

| 神産巣日神 | 造化三神・生成神・出雲神の祖神 |

| 賀茂別雷命 | 雷神・治水神 |

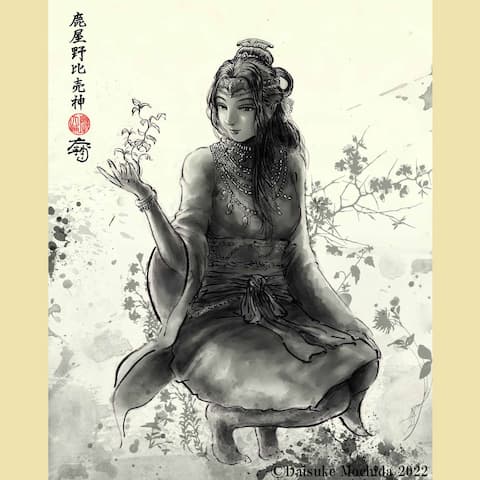

| 鹿屋野姫神 | 草の神・野の神・タバコの神 |

| 岩鷲大権現 | 岩手山の神 |

| 治療の神・母性の神 | |

| 吉備津彦命 | 軍神 |

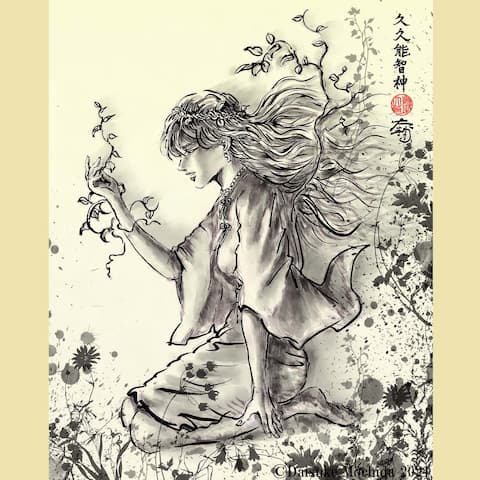

| 久久能智神 | 木の神・林野の神 |

| 菊理媛神 | 和合の神・穢祓いの神 |

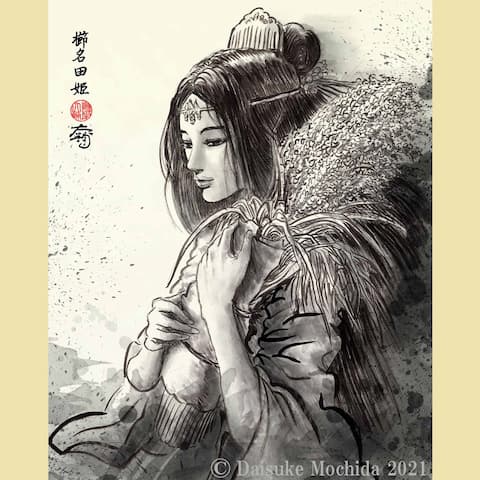

| 櫛名田比売 | 稲田の神 |

| 九頭龍 | 水神・事業繁栄の神 |

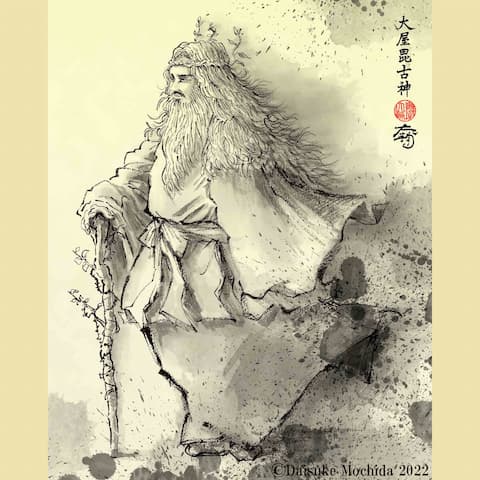

| 国常立尊 | 神世七代第1代・国土形成の根源神 |

| 熊野神 | 熊野の神・山海滝の神 |

| 庚申神 | 三尸を押さえる神 |

| 事代主命 | 託宣神・海の神 |

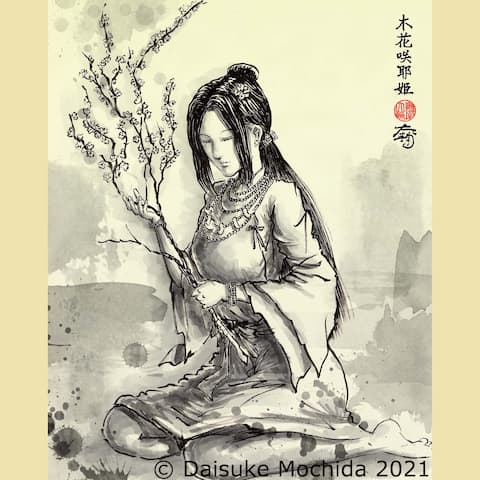

| 木花咲耶姫 | 山の神・酒造の神 |

| 子安神 | 安産の神・子育ての神 |

| 金毘羅神 | 船の神・航海の神 |

さ行

| 蔵王権現 | 大峰山の神 |

|---|---|

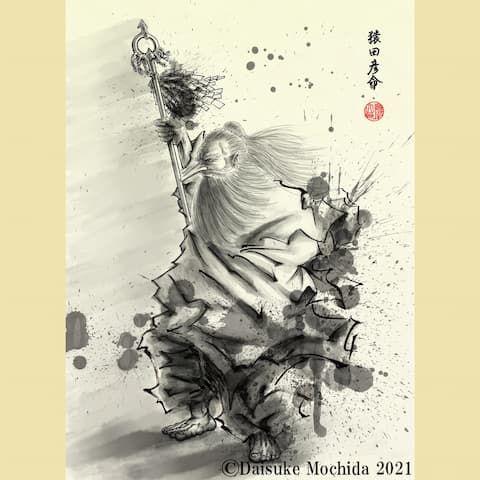

| 猿田彦命 | 道の神・導きの神 |

| 三宝荒神 | 竈の神・火の神 |

| 塩椎神 | 塩の神・予言の神 |

| 鍾馗 | 邪気を祓う神 |

| 聖徳太子 | 職人の祖神 |

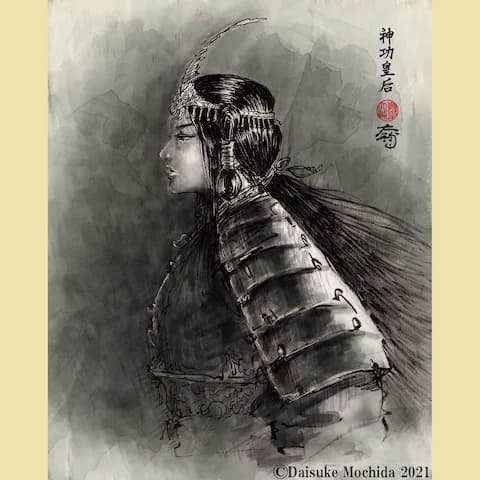

| 神功皇后 | 武芸の神・聖母神 |

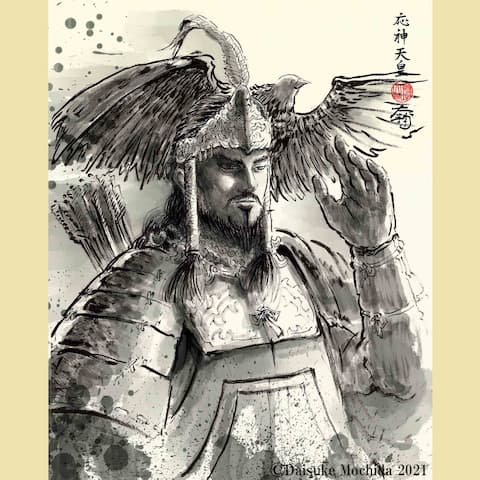

| 神武天皇 | 建国の神 |

| 菅原道真 | 学問の神 |

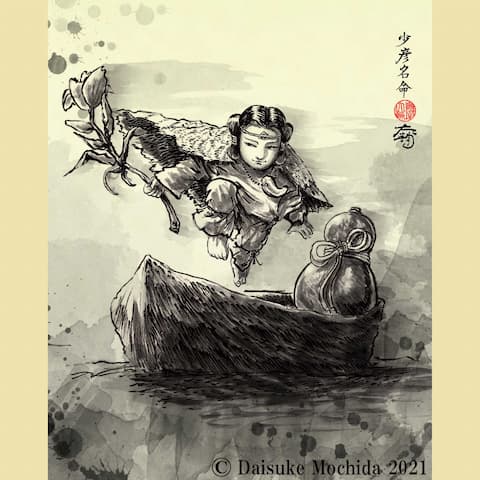

| 少彦名命 | 医療神・温泉の神・酒造の神 |

| 素盞鳴尊 | 木の神・歌人の神・防災除疫の神 |

| 須世理姫 | 比礼の神 |

| 住吉三神 | 航海の神・禊祓いの神 |

| 瀬織津姫 | 祓神・水神・龍神 |

| 走湯権現 | 伊豆山の神 |

| 衣通姫 | 和歌の神 |

た行

| 多邇具久 | カエルの神 |

|---|---|

| 智明権現 | 大山の神 |

| 高倉下命 | 倉庫の神 |

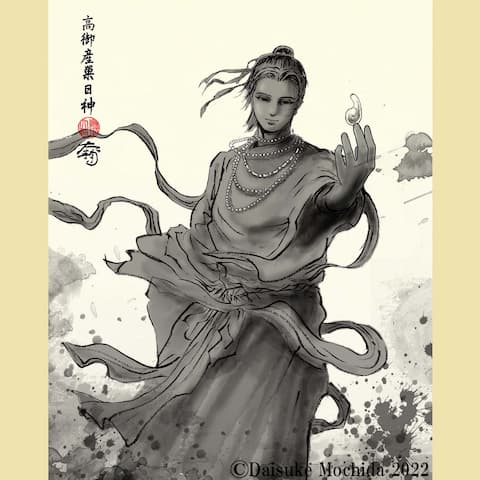

| 高御産巣日神 | 造化三神・生成神・鎔造の神 |

| 栲幡千千姫命 | 織物の神・穀物の神 |

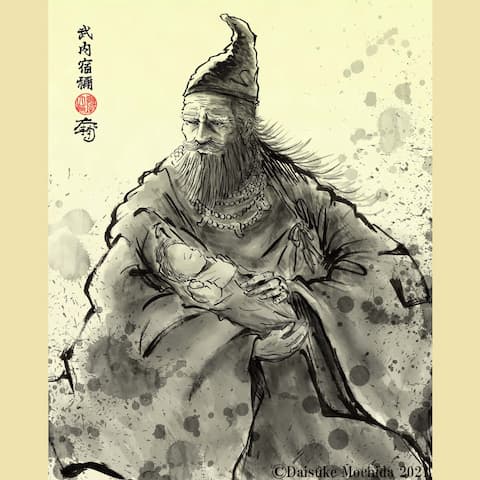

| 武内宿禰 | 宰相の神・長寿の神 |

| 武甕槌命 | 雷神・剣神・軍神 |

| 建御名方神 | 狩猟神・軍神・風の神 |

| 田道間守命 | 菓子の神・みかん・柑橘の祖神 |

| 玉祖命 | 玉造りの神・宝石の神・眼鏡の神 |

| 玉依姫命 | 海の神・巫女神 |

| 月読命 | 月神・占いの神 |

| 神世七代第4代・生成神 | |

| 出羽三所権現 | 出羽三山の神 |

| 道祖神 | 集落の守神・交通安全の神 |

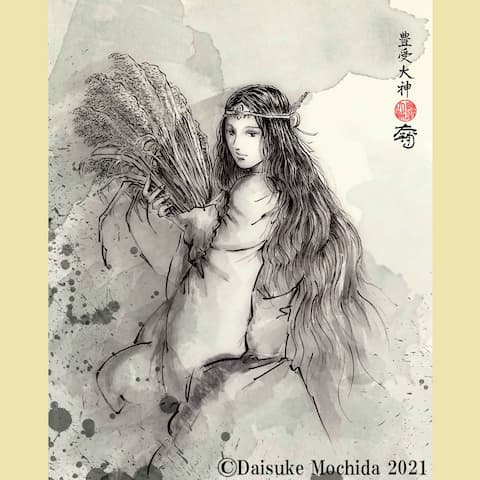

| 豊受大神 | 食物神・衣食住の神・醸造の神 |

| 豊雲野神 | 神世七代第2代・雲の神・豊穣神・大地の神 |

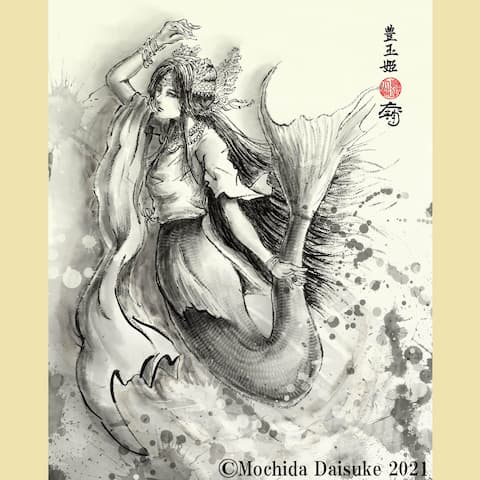

| 豊玉姫 | 水の神・鰐神 |

な行

は行

| 白山権現 | 白山の神 |

|---|---|

| 箱根三所権現 | 箱根山の神 |

| 埴安神 | 土の神・肥料の神 |

| 彦山三所権現 | 英彦山の神 |

| 彦火火出見尊 | 穀霊神・稲穂の神・虫よけの神 |

| 蛭子命 | 海の神・市場の神・商業の神 |

| 経津主神 | 剣神・武神・軍神 |

| 船霊 | 船の守護神 |

| 火雷神 | 雷神・水の神 |

| 誉田別命 | 文武の神・厄神 |

ま行

や行

わ行

神様と神社について

神さまとは?と聞かれたら日本人なら神社を思い浮かべると思います。『神社は神さまがいる場所』という感覚は、私達日本人の生活のなかに遠い昔から自然に溶け込んでいます。だから、神社の社や鳥居を見るとそこに神さまの存在を意識することが出来ます。

しかし、その神社にどんな神さまが祀られているかまでは、知っている人は少ないでしょう。別に神さまの名前を知らなくても不都合な事はないし、神さまの存在を感じられる事のほうが大事といえばそれまでです。

でも「知らなくたっていい」というのは日本人として文化的にさみしいですし、神さまもさみしいと思います。

日本には八百万神(やおよろずのかみ)と呼ぼれるようにたくさんの神さまがいて、それぞれに個性や機能を持っています。そこには歴史・文化・といったものがたくさん詰まっているといっていいでしょう。

特に現実的な問題として、神さまの性格や機能によって発揮される【ご利益】が変わってくるというもの。当然ながら神社によって祀られている神さまは違います。どんな神さまか知っているほうが願い事もしやすいですし、知られた神さまも嬉しいと思いますよ。

神社のはじまりは山や巨石に降りる神を祀る祭壇

神社の起源は、「そこに神のはたらきを感じた」というところに始まります。山や滝、巨大な木や岩などを見て人々はそこに神が宿ると考えました。やがて自然の神さまを祀るために臨時の場を設けるようになる。それが神社の起源と考えられています。

はじめは自然の中で神祀りをしていましたが、飛鳥時代に入り国家が整っていくと、神様を祀るための常設の社が急激に増えていきます。やがて神主や巫女といった神に奉仕する神職と呼ばれる人々も現れるようになりました。

この時代の頃は、個人で祈願するという意識は今よりも薄かったそうです。

稲作を中心とした地域共同体では、神社で豊作を祈ったり感謝したりする祭りが行われるようになります。伊勢神宮で行われる神嘗祭(かんなめさい)は、こういった農耕儀礼を国家的に行なうものです。

平安時代では陰陽道の影響もあり個人での祈願が多くなっていったそうです。また神は仏の仮の姿であるという思想が生まれ、神さまに対する観念が変わっていったことも、祈願の内容に影響を及ぼしたと考えられています。

武士の時代に入ると八幡信仰が盛んになり、全国に八幡神社が広がっていきま、商人が活躍する時代では商売繁盛を祈願する稲荷信仰が広がります。神社はこのようにその時代の人々の要求に応じて増えていったとされます。

なぜ日本には神さまが多いのか

世界中には数多くの宗教が存在します。それらを大まかに分類すると、「一神教」と「多神教」に分かれます。読んで字のごとく、一つの神を崇拝するのが一神教で、数多くの神が存在するのが多神教ですね。

代表的な一神教は、「キリスト教」や「イスラム教」が該当します。キリスト教の信徒が「唯一の神、イエス・キリストを信じなさい」と布教活動を行なうことがあります。この唯一神、という概念を持つのが一神教といえるでしょう。

日本では昔から多くの神々を広く受け入れてきました。日本古来の宗教である神道は「八百万の神」という言葉のとおりに、太陽、月、山、川、草、岩などに様々な神さまが存在します。

また、仏教も阿弥陀如来(あみだにょらい)、薬師如来(やくしにょらい)など様々な信仰の対象が存在します。そして神道と仏教が一緒に信仰されてきた歴史もあります。このため日本には神さまが多いのです。

神道の神さまの種類は八百万

神道では雷、風、火や火山の噴火や地震といった人間の力を超えた自然現象を神の力としています。また、元は人間でも豊臣秀吉や徳川家康といった偉業を成した人間が神格化されることがあります。そのため、神としてあがめられる歴史上の人物が多いのも特長です。

他にも性別のない「独り神」や日本の外からやってきた「外来神」といった様々な神さまが存在します。そういった無数の神を各地にある何千という神社や、家庭の神棚で礼拝されています。

太陽の女神である天照大神や、五穀豊穣の神である稲荷神のような特別な存在の他にも、祖先の霊や特定の地域でしか知られていないマイナーな神様も存在します。神道には神様に階級や序列もなく、あらゆる神様が霊的な力を持つと考えられています。

特に聖典といったものは存在しませんが、712年に太安万侶(おおのやすまろ)が編纂した『古事記』、その後に編纂された『日本書紀』がベースとなっています。