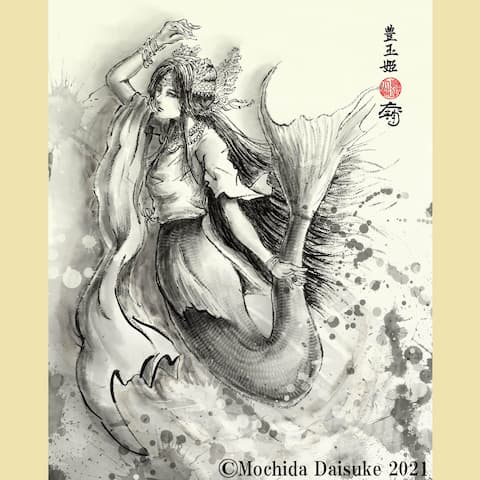

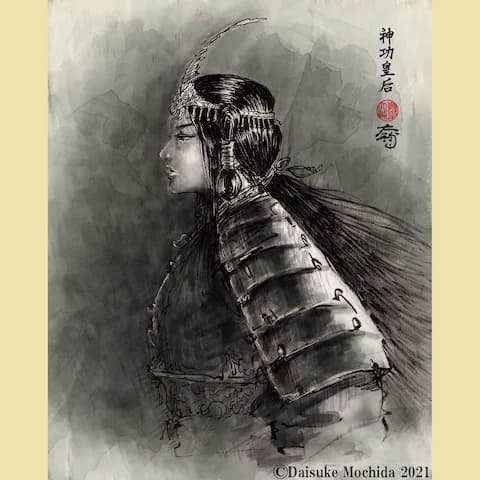

弟橘媛はどんな神さま?描かれる姿と伝承

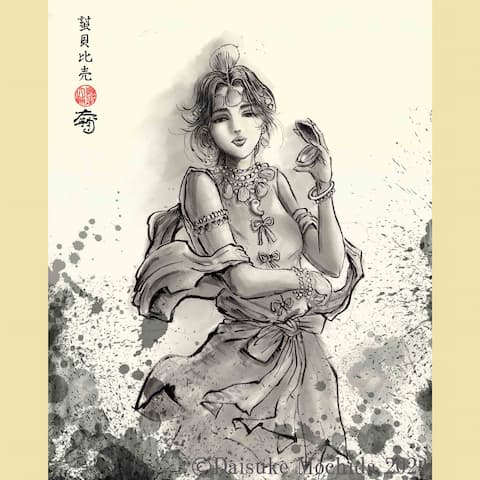

出典:弟橘媛「前賢故実」

弟橘姫命とは?

大和武尊の妻。夫への愛を貫き、夫の使命達成のために自分の命を海の神に捧げた女神です。

弟橘媛の名称・ご利益・関連神

名称

| 古事記 |

|---|

| 弟橘比売命(おとたちばなひめのみこと) |

| 日本書紀 |

| 弟橘媛(おとたちばなひめ) |

| 別称 |

|

橘姫命(たちばなひめのみこと) |

神格

| 海神を祀る巫女 |

ご利益

| 海上安全 | 商売繁盛 | 縁結び |

| 出世開運 |

関連神

| 父神 | 穂積氏忍山宿禰 |

|---|---|

| 夫神 | ヤマトタケル尊 |

| 子神 | 稚武彦王 |

夫のために海神に命を捧げた女神

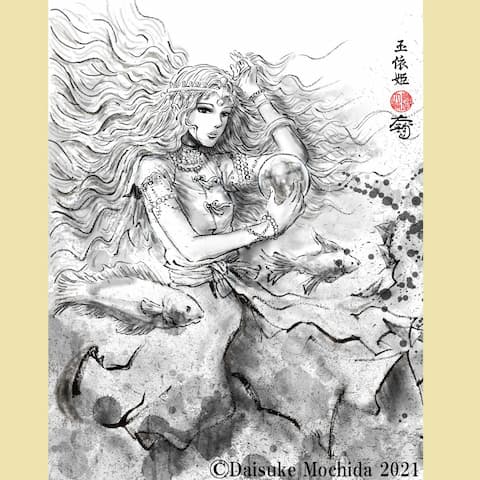

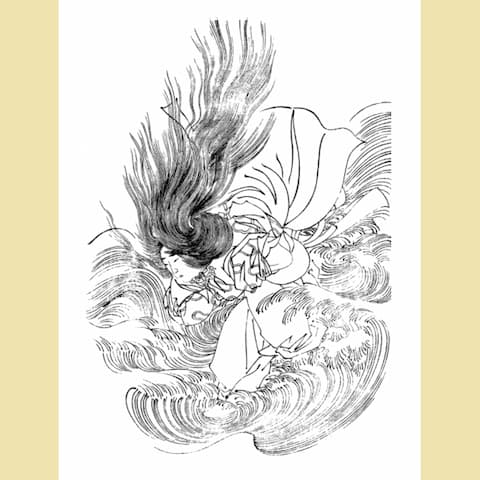

出典:日本の神々辞典より

オトタチバナヒメはヤマトタケル尊の妻として神話に登場します。夫への愛を貫き、夫の使命達成のために自分の命を海の神に捧げるために入水する場面は、純愛と悲劇性で昔から人々の心をとらえてきました。

オトタチバナヒメ命の悲劇は、夫ヤマトタケル尊の二度目の遠征中に起こります。父の景行天皇に疎まれていることに消沈しながらも東国平定の旅に出たヤマトタケル尊。その旅は最初から苦難の連続でした。

最初の遠征地である相武国(静岡県)では、土地の豪族・相模国造の奸計にあったが、あやうく難を逃れます。一行はその後、箱根を越えて海岸へ至り、船で房州(千葉)に渡ろうとします。

「こんな小さい海、簡単に渡ることができよう」と自信満々なヤマトタケル尊でしたが、走水の沖にさしかかった時、急に海が荒れ狂い、船は木の葉のように翻弄されます。

このままでは船が沈み全滅してしまう。これは海神の怒りに違いない。そう思ったオトタチバナヒメ命は、「私の命を捧げて海峡の神の心を鎮めましょう。あなたはこの難を逃れ、立派に使命を果たしてください」と言い残し、海上に菅畳、皮畳、絹畳をそれぞれ八枚づつ浮き広げ、その上に坐します。

「私は夫のヤマトタケルの身に替わって海に入ります。どうぞ夫の東征を護らせ給え」と念じ、海中へ沈んでいきます。その時にオトタチバナヒメは詠います。

「さねさし 相武の小野に 燃ゆる火の火中に立ちて 問ひし君はも」

(ああ、相模の野原で火に囲まれた時、火中に立ち私を気遣ってくださったあなた)

この和歌は、火攻めにあった時のことを言っている『古事記』にのみ存在します。ヤマトタケル命に対する気持ちがよく表れており、東国平定を達成したヤマトタケル命の「吾妻はや」という言葉とあわせると、ふたりは愛し合っていたことがわかります。

荒れ狂っていた海は静まり、ヤマトタケル尊は無事に海峡を渡り、一行は無事に木更津に上陸することができます。

その後にオトタチバナヒメが挿していた櫛が海岸に流れ着き、それを拾った人々が御陵を作り手厚く葬ったとされます。この場所が今日の橘樹神社とされます。

オトタチバナヒメ命の名前の『橘』は一種の霊樹とされています。常緑樹で冬でも枯れずに実をつけることから、強い生命力の象徴とされました。

こういった生命力の象徴と海神に仕える巫女的な性格が、戦士としてのヤマトタケル尊の力をより強めたのかもしれません。

弟橘媛にまつわる場所は多く存在する

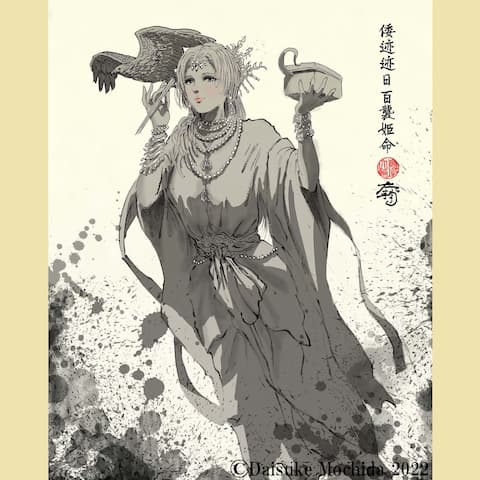

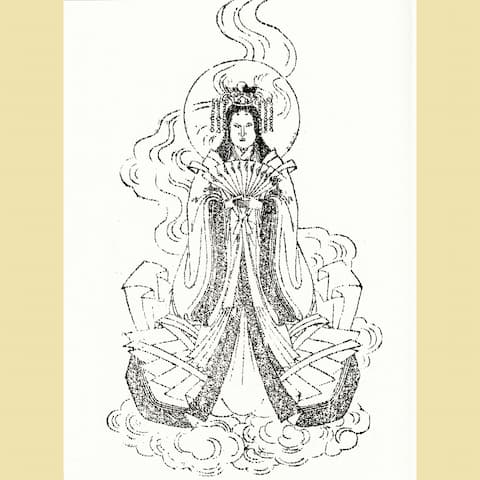

出典:弟橘姫入水絵「吾妻神社(木更津市)」

無事に上陸したヤマトタケル尊ですが、愛しい妻の影を捜し、何日も海岸をさまよいます。この時のヤマトタケル尊の心情「君不去」が、木更津という地名の由来に。

また、オトタチバナヒメ命の衣の布が富津の海岸に流れ着いたことから、「布が流れてきた津」→「布流津」→「富津」になったとされます。

習志野市と袖ケ浦市にある「袖ケ浦」は、弟橘媛の着物の袖が流れ着いたという伝説から名付けられた地名とされます。右左の袖のうち、片方が習志野市に、もう一方が袖ケ浦市に流れ着いたとされます。

其(そこ)より入り幸(いでま)して、走水海(はしりみずのうみ)を渡りし時に、其の渡の神、浪を興し、船を廻(めぐら)せば、進み渡ること得ず。爾(しか)くして、其の后、名は弟橘比売命、白ししく、「妾(あれ)、御子(みこ)に易(かわ)りて、海の中に入らむ。御子は、遣(つかわ)さえし政(まつりごと)を遂げ、還奏(かえりもうす)べし」とまをしき。海に入らむとする時に、菅畳(すがたたみ)八重・皮畳八重・キヌ畳八重を以(もち)て、浪の上に敷きて、其の上に下(お)り坐(ま)しき。是(ここ)に、其の暴浪、自ら伏(な)ぎて、御船、進むこと得たり。爾(しか)くして、其の后の歌ひて曰はく、さねかし 相模(さがむ)の小野に 燃ゆる火の火中に立ちて 問ひし君はも故(かれ)、七日(なぬか)の後に、其の后の御櫛(みくし)、海辺(うみへ)に依(よ)りき。乃(すなわ)ち其の櫛を取り、御陵(みはか)を作りて、治め置きき。

※古事記原文

亦(また)相模(さがむ)に進(いでま)して、上総(かみつふさ)に往(ゆ)かんむと欲(おも)ひ、海を望みて高言(ことあげ)して曰はく、「是(これ)小(ちいさき)海のみ。立跳(たちはしり)にも渡りつべし」とのたまふ。乃(すなわ)ち海中(わたなか)に至り、暴(あからし)風(まかぜ)忽(たちま)ちに起こり、王船(みふね)漂蕩(ただよ)ひて渡るべくもあらず。時に、王(みこ)に従ひまつる妾(おみな)有り。弟橘媛(おとたちばなひめ)と曰ふ。穂積氏(ほづみのうじの)忍山(おしやまの)宿禰(すくね)が女(むすめ)なり。王に啓(もう)して曰(もう)さく、「今、賤しき妾(やっこ)が身を以ちて、王の命(みいのち)に贖(か)えて海に入らむ」とまをす。言(もうすこと)訖(おわ)りて、乃(すなわ)ち瀾(なみ)を披(おしわ)けて入る。暴(あからし)風(まかぜ)即(すなわ)ち止み、船岸に著(つ)くこと得たり。故(かれ)、時人(ときのひと)、其の海を号(なづ)けて馳水(はしりみず)と曰(い)ふ。

※日本書紀原文