神功皇后はどんな神さま?描かれる姿と伝承

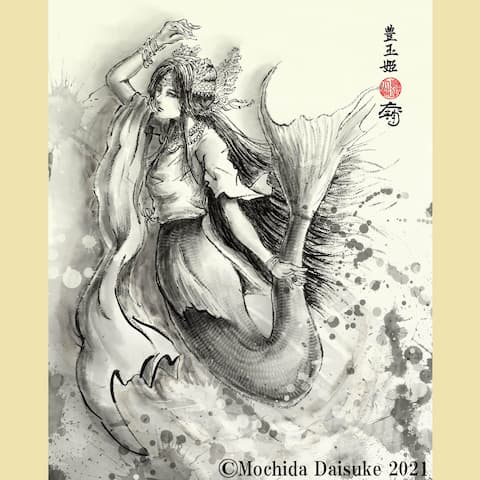

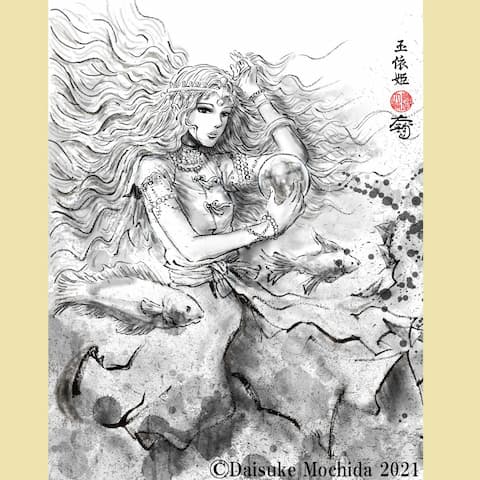

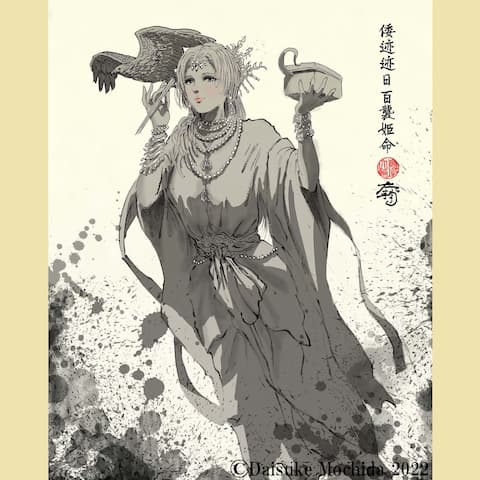

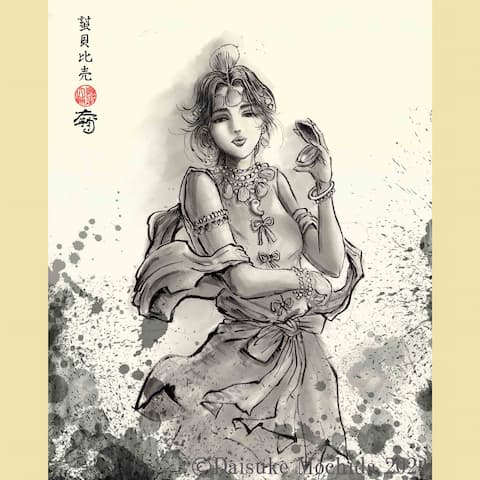

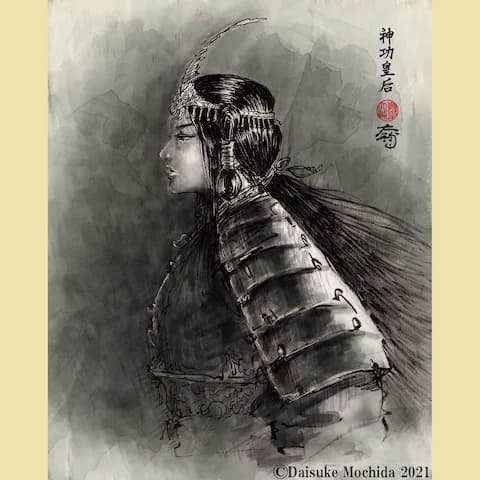

神功皇后(Art Mochida Daisuke)

神功皇后とは?

『古事記』では気長足姫尊(オキナガタラシヒメノミコト)と記される女神。神功皇后の呼び名が有名です。「オキナガ」とは地名(近江国坂田郡息長)とも長寿の意味とも言われ「タラシ」は尊称です。仲哀天皇の后で、八幡神として祀られる応神天皇の母である神功皇后は、女神でありながら武神としての性格を持ち、母子神信仰とも深く関係し、鎌倉時代には神仏習合的な女神として聖母大菩薩とも呼ばれます。その神威は八幡信仰や住吉信仰とともに全国的に広まっています。

神功皇后の名称・神格・ご利益

名称

| 古事記 |

|---|

|

息長帯姫大神(おきながたらしひめのみこと) |

| 日本書紀 |

| 気長足姫尊(おきながたらしひめのみこと) |

| 別称 |

|

神功皇后 |

神格

| 聖母神 | 武芸の神 |

ご利益

| 安産 | 子育て守護 | 学業祈願 |

| 厄除け | 病魔退散 | 家内安全 |

| 開運招福 | 延命長寿 | 武運長久 |

| 音楽舞踊 | 海上安全 | 無病息災 |

関連神

| 子神 | 八幡神(応神天皇) |

|---|

ヤマト王権最後の敵「熊襲」を討伐する

出典:月岡芳年筆「日本史略図会 第十五代神功皇后」

神功皇后の武神としての性格や、呪術的行為を示す姿が描かれているのが【新羅遠征伝説】です。

夫の仲哀天皇が九州の熊襲族を討伐しようとした時、神功皇后が神懸りして神の託宣を受けます。神は「西方に金銀財宝の豊かの国がある。それを服属させて与えよ」と託宣しました。

しかし、仲哀天皇が託宣を無視して熊襲討伐を優先するも結果敗北。翌年に筑紫の橿日宮で亡くなります。『日本書紀』内の異伝や『天書紀』では熊襲の矢が当たったされます。

仲哀天皇を殯宮(※高貴な人が亡くなった時に本葬の前に仮の葬儀をすること、またはその場所)に納め、大祓を行ったのち、再び神意を問うと前年に託宣した神が撞賢木厳之御魂天疎向津媛命(天照大神荒魂)、事代主神、住吉三神などであることを確認。

天皇の無念を晴らすため、熊襲征伐を続行することとなり吉備鴨別を派遣。熊襲を従わせます。後に神功皇后自ら移動し、層増岐野という場所にて羽白熊鷲を討つ。

さらに筑後川下流域の山門県に移動し、田油津媛という女酋を討ちとります。これで最後まで抵抗していた九州北部もヤマト王権の支配下になり、ここにヤマト王権の全国制覇が完了したとされます。

お腹に子を宿しながら三韓征伐を成す

出典:神功皇后三韓平定の図「大宮八幡宮」

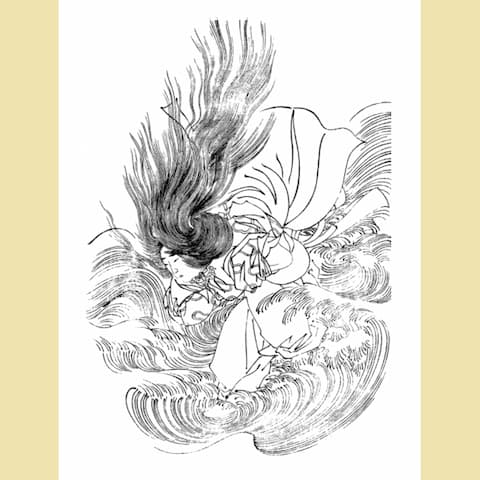

熊襲征伐の翌月、松浦郡で誓約を行った皇后は渡海遠征の成功を確信。角髪を結って男装すると渡海遠征の全責任を負うことを宣言します。

大三輪神を祀り矛と刀を奉し船と兵を集め、草と呼ばれる海人に新羅までの道を確かめさせます。厳しい軍規を定めた後、住吉三神の守護を受けて軍船で玄界灘を渡ります。

お腹に子供(応神天皇)を妊娠したまま海を渡り、朝鮮半島に出兵した神功皇后は新羅の国を攻めます。その勢いは船が山に登らんばかりの激しさだったとされ、新羅の王は「吾聞く、東に日本という神国有り。亦天皇という聖王あり」と言い降伏。

新羅国を平定すると、高句麗・百済は戦わずして降服し、三韓征伐を成します。

凱旋後、神功皇后は筑紫で誉田別尊を無事に出産。出産した土地を「生み」から転じて「宇美」し、そして穴門の山田邑で住吉三神を祀ります。

出産を遅らせた鎮懐石(月延石)とは

月延石

神功皇后の聖母的性格を表すのが鎮懐石、月延石の伝承です。新羅遠征中に産気づいた神功皇后は、お腹に鎮懐石(月延石)と呼ばれる卵型の石を陰部に挿入して塞ぎ、さらしを巻いて冷やし出産を遅らせるようにまじないをかけたそうです。

呪術的な方法で出産をコントロールし、妊娠から出産まで15ヶ月間という異常さは、生まれる子どもが神の子であることを暗示しています。月延石は3つあったとされ、それぞれ長崎県壱岐市の月讀神社、京都市西京区の月読神社、福岡県糸島市の鎮懐石八幡宮に奉納されたとされます。

この鎮懐石伝承と神功皇后の聖母的性格のベースとなっているのは古来、九州地方に広がっていた「神母(じんも)」や「聖母(しょうも)」と呼ばれる土俗的な母子神信仰であるという説が有力で、現在でも聖母神としての皇后の伝承が各地に残っています。

麛坂王・忍熊王との跡目争いを制す

出典:名高百勇伝の神功皇后「歌川国芳」

三韓征伐の翌年、神功皇后は群臣を引き連れて穴門豊浦宮に移り夫仲哀天皇の殯(葬送儀礼)を行います。

そのころ神功皇后が誉田別尊(応神天皇)を出産したという話を聞いた仲哀天皇のほかの二人の王子(天皇とオオナカツヒメ命との間の子で香坂王と忍熊王)は、次の皇位が幼い皇子に決まることを恐れ、共闘して凱旋する皇后軍を迎撃しようとします。

播磨の赤石に父(天皇)の山陵を作ると称して挙兵、五十狭茅宿禰に命じて東国から兵を集めさせます。

菟餓野というところで「戦いに勝てるならば良い猪が捕れる」と誓約の狩りを行うが、突然現れた獰猛な赤い猪に麛坂皇子は食い殺されてしまいます。

その後、皇后軍と忍熊皇子の軍が対峙した際に、武内宿禰や武振熊命(和珥臣の祖)は偽りの和睦を申し出ます。

その意思表示として兵たちの弓の弦を切らせ剣も捨てさせます。忍熊王がそれに応じて自軍にも同じようにさせると武内宿禰は再び号令し、兵に替えの弦と剣を取り替えさせます。

予備の武器を用意していなかった忍熊王は敗走。そして逃げ場のなくなった忍熊王は五十狭茅宿禰は瀬田川へ入水します。

かくして反乱を鎮め、応神天皇を皇太子に立てて、即位するまで政事を執り行います。

夜が続く「常夜」伝承

神功皇后が忍熊王を菟道に追い詰めていたときのこと。昼なのに夜のような暗さが続きます。原因を占ってみたところ2人の神官を共葬したためと出る。

そこで情報を集めてみると、この土地の神官である小竹と天野は親友だったが、小竹が病気になって死んでしまう。親友の天野は血の涙を流して嘆き悲しみ殉死し。共葬を望んだという。

墓を暴いてみると話のとおりだったので、棺を新しく作り、別々の場所に埋葬した。するとすぐに陽の光が降り注ぎ、再び昼と夜が分かれました。

日本で最初の女性肖像紙幣となる神功皇后

政府紙幣(一円券) 1878年(明治11年)

『日本書紀』では、神功皇后の話に魏志倭人伝の卑弥呼の話があったり、様々な伝説に描かれる姿から神功皇后は卑弥呼なのではという説もあります。

明治の時代には1円札紙幣にその肖像が用いられ、日本における最初の女性肖像紙幣となります。ちなみにデザインはイタリア人が作成したそうです。また1908年には5円切手にも描かれました。

しかし、武の一面が恣意的に誇張され、軍国主義制作の精神的な支えとして利用されたとも。神功皇后に関する歴史的な事実として記憶しておくのも大事かもしれません。

神功皇后は戦前まで実際に歴史上の人物と考えられていましたが、戦後に研究が進み、今日では実在の人物をモデルにした伝説上の人物である説が定まっています。そのモデルとされるのが、7~8世紀に皇位についた推古・斉明・持統の三女帝とされます。

神功皇后の聖母・母子神の原像と信仰

『神功皇后伝説』に描かれる神功皇后は、前半は朝鮮半島に遠征し新羅を平定した英雄、神秘的霊威を示す巫女といった姿。後半は皇后が出産した皇子(応神天皇)が偉大な王に成長する物語の中で示される神母・聖母としての姿です。

この二つの性格を貫いている基本的なテーマは、やはり神の子としての皇子の誕生と成長であり、それを産み育てる神母・聖母としての神功皇后の重要な役割といえます。

日本の女神は、基本的に御子神を生み出す母神としての性格が強く、母子神信仰というのは神に仕える巫女が処女受胎して神の子を生むという考え方にもとづく信仰です。

神功皇后伝説を語り口として、仲哀天皇の后でありながら処女懐胎によって神の子(応神天皇)を生んだ聖母というイメージが強いのも神功皇后伝説によるものでしょう。

神功皇后は、住吉三神とともに住吉大神の1柱として、また応神天皇とともに八幡三神の1柱(祭神)として信仰されるようになります。

武家社会の神である八幡神、その母にあたる神である神功皇后は数多くの武人から崇拝を集めました。

また、八幡神と同じく、その言い伝えは九州はもとより日本中に数多く存在します。今でも神功皇后の三韓征伐を祝うための山車が全国に存在しており、その業績をたたえる祭りが多く見受けられます。