天御柱命(あめのみはしら)・国御柱命(くにのみはしら)

| 名称 |

|---|

|

天御柱命(あめのみはしら) |

| 別称 |

|

志那都比古神(しなつひこのかみ) |

神格

| 風神 |

ご利益

| 航空関係守護 | 海上安全 | 豊漁 |

| 悪疫退散 | 縁結び |

崇神天皇の夢に現れた風神

古くは風は神霊の乗り物と信じられてきました。

風に乗ってくるのはやさしい神ばかりではなく、ときに魔風・悪風を操り人間の命や生活を脅かします。そのため人々は風の神の災いを防ぐように祈るようになりました。

台風や冷たい季節風に悩まされた地域には、かならずと言っていいほど風の宮が建てられています。その中でも日本の代表的な風の神として知られているのは、古くから朝廷に重視されてきた奈良県の龍田の風神です。

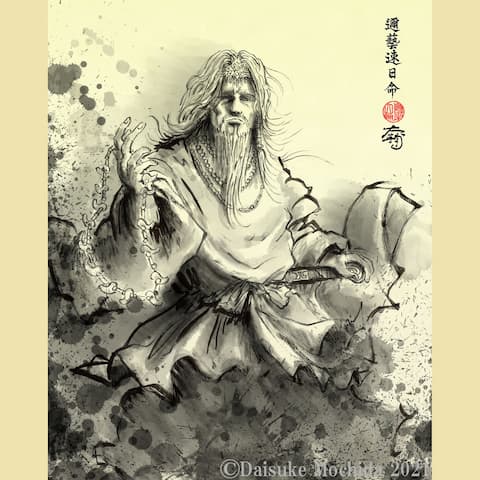

『延喜式』龍田の風神の祭の祝詞によると、崇神天皇の時代に龍田の風神があらわれ、以来、大雨洪水による不作の年が続きました。

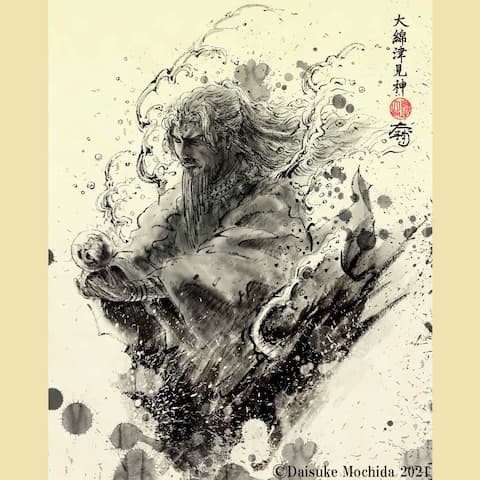

一体どんな神が災いを招いているのか、占いをした天皇の夢に現れたその神は、みずからをアメノミハシラ命・クニノミハシラ命と名乗り、災いや不作をとり除くために龍田の宮を建て手厚く祀ることを要求したそうです。

名前の「ハシラ」は風の強力な力を象徴する竜巻のイメージから連想されたもの。そうした強力な力で災害をもたらしていた龍田の風神は、自分を手厚く祀るのであれば、逆に豊作をもたらし、悪疫流行を防ぐ守護神になるだろうと告げたそうです。

日本全国にみられる風祭り信仰

日本各地で行われている魔風よけや風祭り信仰などは要するに、災いをもたらす風の神を慰撫し、大事に祀り上げる儀式です。

それによって作物は豊かな実りを迎えることができ、漁船は無事に公開して豊漁に恵まれ、疫病は退散し、台風などの被害を最小限にとどめるとされます。

龍田の風神として皇室の手厚い崇敬を受けてきた龍田大社の風鎮祭(7月4日)は、天武天皇3年(674年)に始まったとされる古い歴史をもち、雨風調和、五穀豊穣、招福を願い多くの参拝者が集まります。

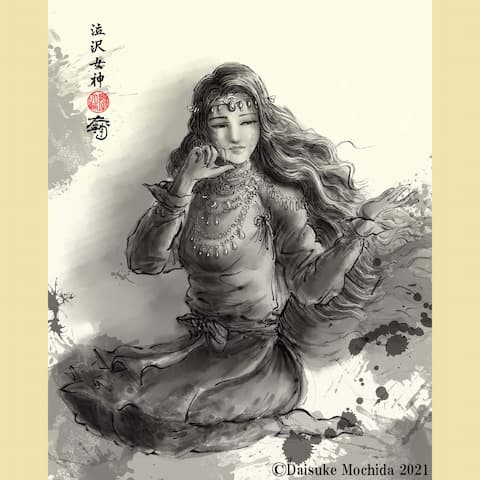

風神といえば風袋を背負ったイメージ

出典:風神図「俵屋宗達」

風神を連想すると俵屋宗達が描くこの写真「風神図」の風袋を背負った鬼神お思い浮かべる人が多いでしょう。この鬼神の姿が日本人の風神に対する一般的なイメージといっていいかもしれません。

特徴的な風神の風袋のルーツは、古代ギリシャの女神ショールから始まり、中央アジア、インドで仏教美術と交わるなかで丸い風袋となり、それがシルクロードをへて中国にわたり、やがて平安から鎌倉時代に日本に伝わったと考えられています。

なので、俵屋宗達の風神像は昔の日本人がイメージしていた風の神の姿というわけではありません。

他の多くの神と同じく、目に見えないものであり、その気配を感じ取るものでした。

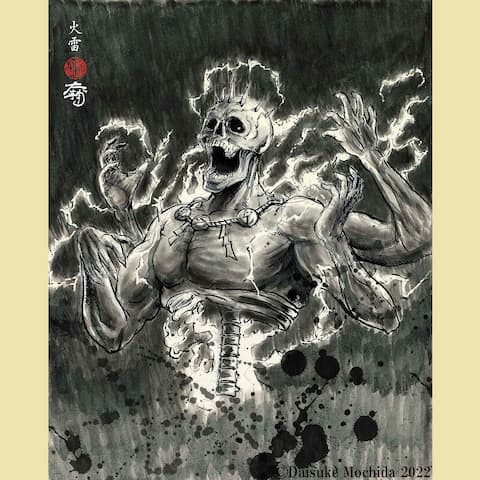

では、その風の神をどのようにして感じ取っていたのでしょうか?風の神の威力を感じる1番の自然現象といえば台風です。

台風は風水害を発生させ作物に大変な被害を与え、時には人の命を奪っていきます。疫病を運んできたり、海上では三角波を立てて船を転覆させます。

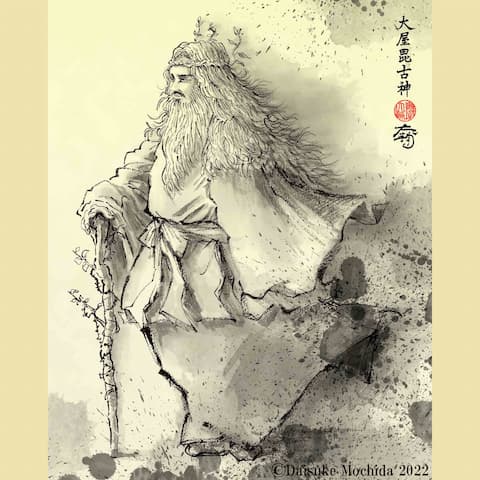

このように様々な現象を起こし脅威を与える風を神格化したのが天御柱命・国御柱命とされます。

天御柱命・国御柱命を祀る神社

| 伊勢神宮内宮・風日祈宮 | 三重県伊勢市宇治館町1 |

|---|---|

| 伊勢神宮外宮・風宮 | 三重県伊勢市豊川町 |

| 龍田大社 | 奈良県生駒郡三郷町立野南1-29-1 |