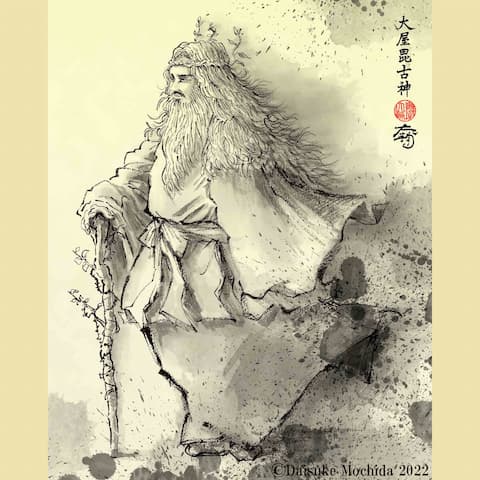

カヤノヒメの姿と伝承。ご利益・神社紹介

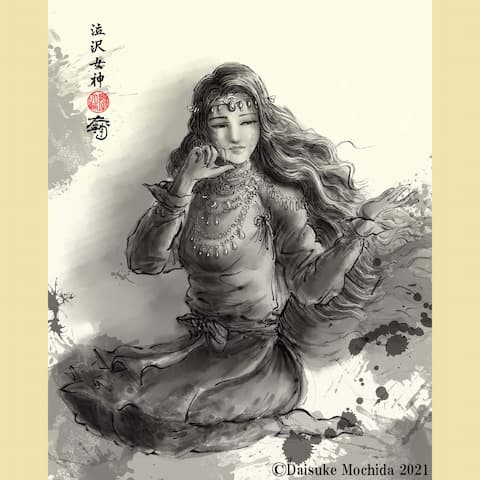

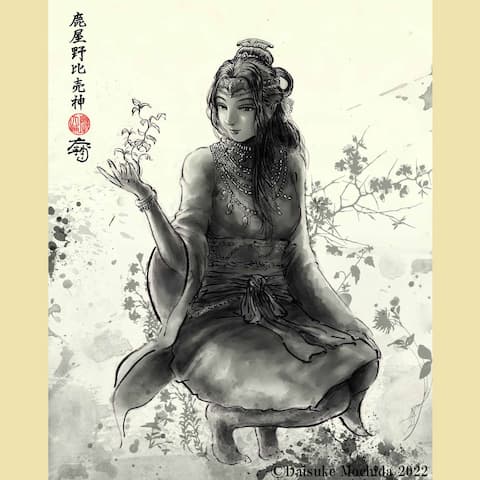

鹿屋野比売神(Art Mochida Daisuke)

カヤノヒメとは?

伊邪那岐命と伊邪那美命の間に生まれた草や野を司る神さま。山の神大山積見神との間に、木花咲耶姫と磐長姫、他八柱の御子をもうけます。漬物の神、タバコの神としても祀られる女神です。

カヤノヒメの名称・神格・ご利益

名称

| 古事記 |

|---|

|

鹿屋野比売神(かやのひめのかみ) |

| 日本書紀 |

|

草祖草野姫(くさのおやかやのひめ) |

| 別称 |

|

草野姫命(かやのひめのみこと) |

神格

| 草の神 | 野の神 | 漬物の祖神 |

| タバコの神 |

ご利益

| 漬物 | タバコ栽培 | 家屋守護 |

| 農業守護 | 紙業守護 | 染物業守護 |

関連神

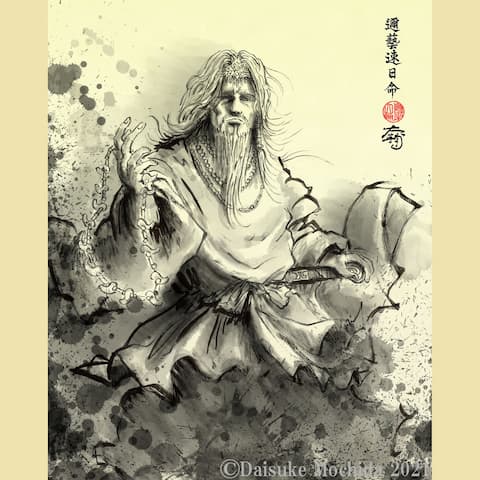

| 親神 | 伊邪那岐命・伊邪那美命 |

|---|---|

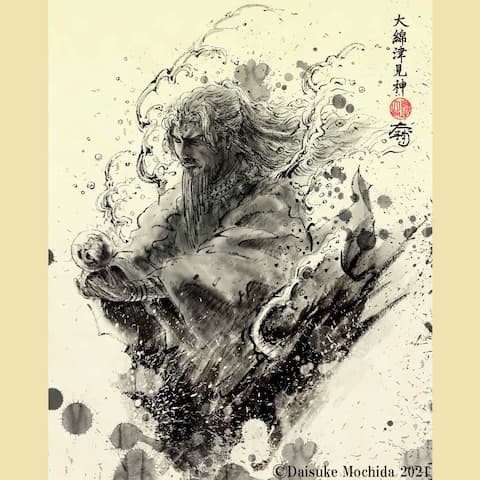

| 夫神 | 大山津見神 |

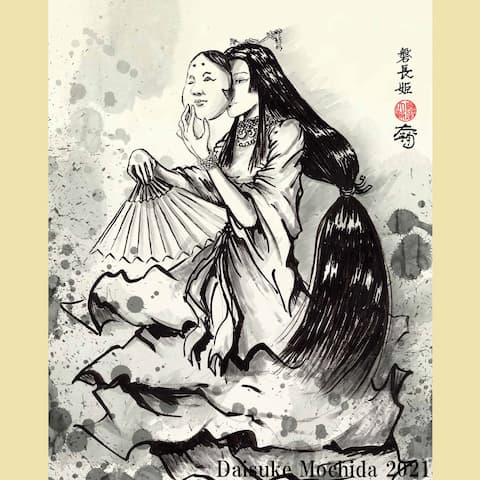

| 子神 |

野草を司る女神

カヤノヒメの神名は「カヤ」は、草の茅(萱)であり、また草野(かやぬ)草祖(くさおや)とあるように、草や野を神格化した神とされます。「野椎」には野の精霊、野津持の意味から、野の緑を司ることを表しています。

カヤはススキやスゲは草本の有用植物の総称です。カヤは連作障害を起こさず、毎年放置していてもしっかり生えてくる便利な植物のため、古くから屋根材や飼肥料などに利用されてきました。

古代では野に茂るカヤに関する俗信に、カヤの箸でご飯を食べるとお腹にいいとか、秋にはカヤの箸を作って神さまにささげるといったものがあります。

また、夏越の大祓いに茅の輪をくぐって厄払いをする神社や稲の育成を願う関西の「青祈祷」や、関東の「新箸」といった農耕儀礼にも通じます。

こういったカヤに対する信仰をみると、古くからカヤには野に満ちる生命力が宿っていると考えられてきたことがわかります。カヤノヒメには古代の人々がカヤの旺盛な生命力に抱いた畏敬の念が反映されています。

住居の屋根を葺くカヤに宿る神

枯れたカヤも強靭な茎をもつ長持ちする材料として、古くから屋根を葺く材料として用いられていました。そうした人間との関わりからカヤノヒメ神は本来、実用的なカヤの精霊としても考えられてきました。

もとは屋根材のカヤをつかさどる神だったとする説は、古代には豪族の御殿や神を祀る社殿などの重要な建物が、カヤで葺かれていたことを考えれば納得できます。

家の主要部分である屋根という性格をもっていることから、カヤノヒメ神は家宅の守護神としても信仰されています。

漬物やタバコの神さまとしての信仰

出典:萱野神社(wikipedia)

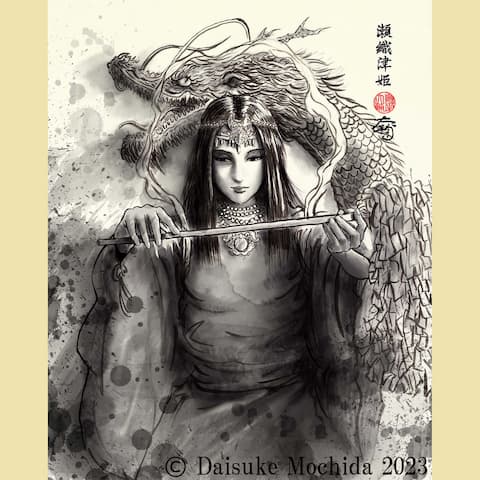

カヤノヒメ神は野の緑すべてを支配していることから、私達の食卓にあがる野菜、雑草や草花まで霊力が及んでいる。そのため漬物の祖神やタバコの神さまとしても祀られています。

特に漬物は私達日本人の食卓に欠かせないもので、各地に独特なものがあり、素材、製法、風味が異なることまらその種類は豊富です。普段私達が口にしている白菜、大根、きゅうりなど様々な漬物を与えてくれるのがカヤノヒメ神とされます。

愛知県あま市の「萱津神社」では漬物の神として祀られています。言い伝えによると、この土地の人々はお供え物としてウリ、ダイコン、ナス等の野菜に加え、塩も供えていました。どうして塩?と思われますが、当時この地が海岸線であったからとされます。

しかし、供えた野菜がすぐに腐ってしまうことに悩んでいた村人は、試しにこの二つを甕(カメ)に入れて供えてみました。すると野菜が塩漬けとなり偶然にも漬物になったそうです。それがお新香のはじまりとも言われています。

また、タバコはナス科の多年草であり、特徴のある大きな葉を使って煙草が作られます。煙草の産地には、農耕生産に関わる神々とともにカヤノヒメ神を祀るところも多いです。

スポンサードリンク