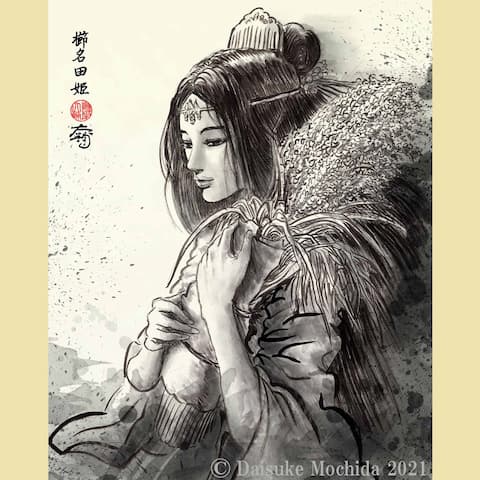

月読命はどんな神さま?描かれる姿と伝承、ご利益と神社紹介

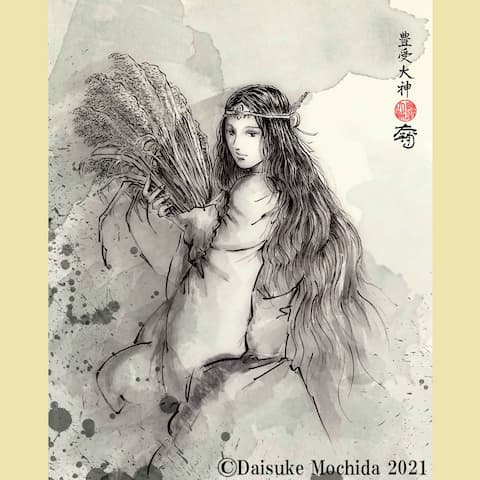

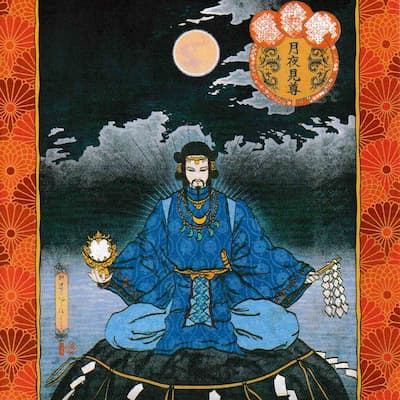

出典:月読尊(Art Mochida Daisuke)

月読(ツクヨミ)とは?

日本で代表的な月の神さま。『古事記』ではイザナギが禊を行った際にアマテラス大神、スサノオ尊とともに三貴神の一柱として生まれます。『日本書紀』では食物神を斬り殺す穀物起源神話に登場。月の神、海の神、夜の神としての神格をもち、「月を読む」ことから占いの神ともされています。

月読命の神格やご利益

名称

| 古事記 | 月読命(つく・つき/よみのみこと) |

|---|---|

| 日本書紀 |

月読尊(つく・つき/よみのみこと) |

| 別称 |

月夜見命(つくよみのみこと) |

神格

| 月の神 | 農耕神 | 海の神 |

| 占いの神 | 暦の神 | 夜の神 |

ご利益

| 農業守護 | 五穀豊穣 | 豊漁 |

| 航海安全 | 家内安全 |

関連神

三貴神の一柱で穀物起源神話に登場

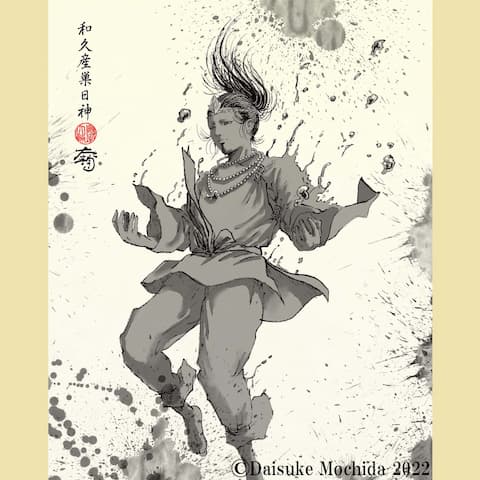

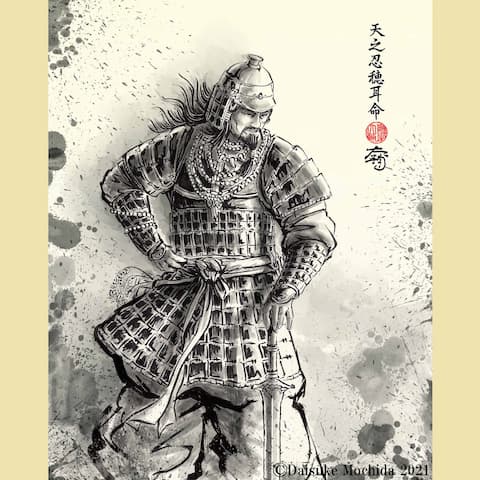

出典:月夜見尊「Art Mochida Daisuke」

『古事記』では、黄泉の国から戻ったイザナギが禊をしたときに右目から生まれた神さまです。姉のアマテラス、弟のスサノオとともに三貴子の一神とされます。

イザナギは三貴子の誕生を喜び、アマテラスには高天原、スサノオには海原、そしてツクヨミには夜の食国の統治を委任します。

『日本書紀』では天照大日孁(おおひるめのむち)に続いて生まれた神とされ、「その光彩しきこと、日に亜げり。以て日に配べし治すべし」とあり、太陽と比肩しうる月の神とされます。

ツクヨミは『記紀』神話にはあまり登場せず、わずかに『日本書紀』第五段第十一の一書で、穀物の起源に記されるぐらいです。

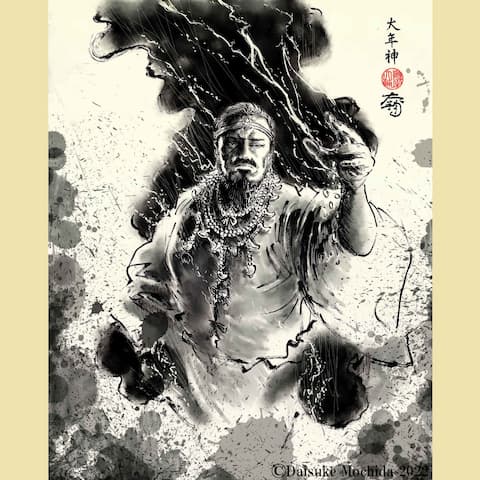

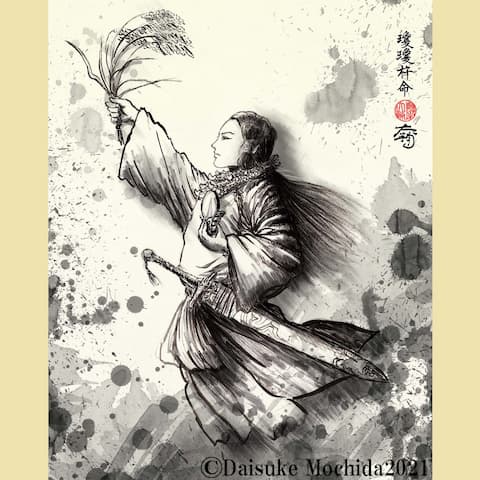

食物神を殺害する穀物起源神話に登場

『日本書紀』ではツクヨミが食物神を斬り殺すという話があります。

ツクヨミ命は姉のアマテラス大神の使いで保食神を訪ねます。喜んで迎えたウケモチ神は、口から吐き出したさまざまな食物でもてなしました。しかし、それを見たツクヨミ神は「汚らわしい」と激怒し、ウケモチ神を斬り殺してしまいます。

このツクヨミの乱暴な行為にアマテラス大神が怒り、二柱が不仲になったため、永久に昼と夜が分かれるようになったとされます。

アマテラス大神がウケモチの所に天熊人を遣すと、保食神は死んでおり、ウケモチの頭から牛馬、額から粟、眉から蚕、目から稗、腹から稲、陰部から麦・大豆・小豆が生まれていました。

アマテラス大神は喜び、民が生活していく上で必要な食物として、これらを田畑の種としたという穀物起源のお話です。

このエピソードは『古事記』に記されるスサノオ尊とオオゲツヒメとの間で起こった出来事と類似しており、ツキヨミとスサノオは同一神という説もあるようです。

神名「月読」の意味は?

ツクヨミの原義は、上代仮名では日月を数える「読み」から来たもので、「月を読む」ことから「暦(こよみ)」の意味を持ちます。

1月、2月という日の数え方にもその名残があるように、暦は月の満ち欠けや運行が基準として用いられています。歴史的にも月を用いた太陰暦のほうが、現在の太陽暦よりも歴史が古く、月と暦の関係は非常に深いです。

暦は、「日を読む」すなわち「日数み(カヨミ)」。ツクヨミもまた「月を読む」ことにつながります。

古代の農民は、日と月の巡りを数えることにより四季の変わり目を知り、農作業や漁猟の区切り目としていました。

いつ頃に田を耕し、いつ頃に種を蒔けばいいのかを知らせてくれる月。古代の農民は敬虔な気持ちを抱き、月に対する信仰も人々の生活の中で大きな位置を占めていたはずです。

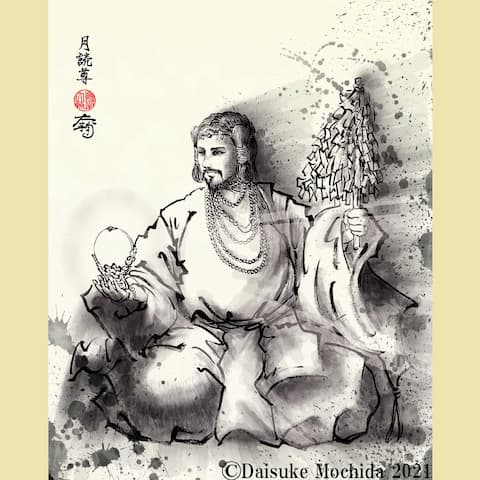

死と再生を象徴する月神

出典:月読命「日本の神々辞典」

ツクヨミ命は海や船、あるいは生命の源泉である水や不老不死の生命力とも関係が深い神とされます。

『古事記』では父神のイザナギ神から「滄海原を治めよ」と命じられとあります。これは海を主な生産の場とする海人族と月神との結びつきをうかがわせます。

実際に古くから海の神を祀る神社にはツクヨミ命が祭神として祀られています。おそらく、月の引力が潮の満ち引きと関係することから、海を支配する神として海の民に信仰されていたのでしょう。

古来、月は生命と死と再生に関係づけられることが多く、たとえば月が欠けることは「死の起源」とされたり、月の満ち欠けは生と死の反復と考えられました。

月と不老不死、回春(春が巡ってくるという意味)を結びつけることは、世界的な信仰としても広がっています。それが生命の源泉である水と結びつき、日本では古くから月神が若返りの水をもたらすという信仰が生まれています。

現在でも月の霊力を不老不死や回春と結びつける信仰が生活習俗の中に残っており、その代表的なものが「お正月の若水汲み」です。

若水というのは元旦の朝に汲む水のことで、その水には新しい生命力が満ちていると考えられています。この水を神に供えたり、家族の食事に使うことで、身も心も清め、新しい年の新鮮な活力を授かるとされます。

「月を読む」から占いの神とも

出典:月読尊像「松濤美術館」

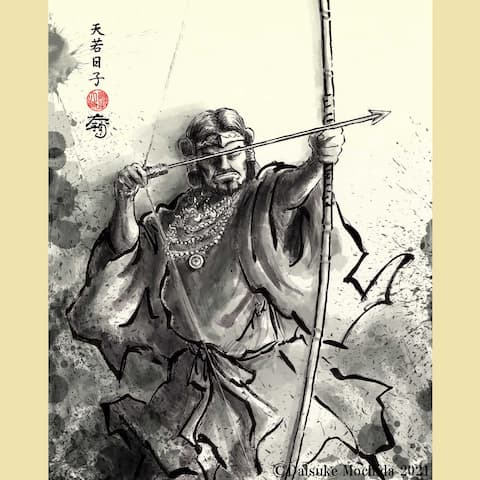

「月を読む」ことは吉凶を占うことに通じます。古代には月を観測して暦を定め、農事を占う専門家もいました。

京都の松尾大社の摂社に月読神社がありますが、これは日本の代表的な穀物神である稲荷神を、一族を守護する氏神として秦氏が祀ったものとされます。

秦氏は渡来系の一族であり、そこから月読神社の祭神は渡来人と関係が深い神とも考えられます。

渡来人が大陸からもたらした占いの一つに、亀の甲羅を焼いてその亀裂によって吉凶を占う「亀卜(きぼく)」というものがあります。

月読神社の祭神は、本来その亀卜の神だったという説もあり、月を読むことを専門とする職能者は、そうした亀卜の神に仕える神主か巫女のような存在だったのではないかとも見られます。

スポンサードリンク

月読を祀る神社【全国】

出典:松尾大社 摂社「月読神社」

| 月崎神社 | 北海道松前郡福島町字月崎211番地2 |

|---|---|

| 月夜見神社 | 青森県つがる市木造町蓮川字清川63 |

| 月山神社 | 秋田県横手市増田町増田月山1 |

| 月山神社 | 岩手県陸前高田市気仙町月山 |

| 月山神社 | 山形県東田川郡庄内町立谷澤字本澤31 |

| 羽田神社 | 宮城県気仙沼市赤岩上羽田213 |

| 月宮神社 | 福島県伊達市月舘町上手渡月入1 |

| 月読神社 | 茨城県つくば市樋の沢208 |

| 一之宮貫前神社(月読神社) | 群馬県富岡市一ノ宮1535 |

| 賀蘇山神社 | 栃木県鹿沼市入粟野713 |

| 月読神社 | 千葉県山武郡九十九里町片貝4004 |

| 月讀社 | 埼玉県さいたま市桜区神田799 |

| 阿佐ヶ谷神明宮 | 東京都杉並区阿佐谷北1-25-5 |

| 月読神社 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生7-38-4 |

| 風巻神社 | 新潟県上越市三和区岡田24 |

| 月読社 | 富山県富山市月岡町4-571 |

| 月読神社 | 石川県小松市桂町ニ80 |

| 大月神社 | 福井県小浜市本保28-1 |

| 日月神社 | 山梨県上野原市川合2282 |

| 大伴神社 | 長野県佐久市望月字御桐谷227 |

| 光月神社 | 静岡県浜松市北区細江町小野764 |

| 月読神社 | 愛知県蒲郡市平田町西長根49 |

| 伊勢皇太神宮内・月読宮 | 三重県伊勢市中村町742-1 |

| 滋賀県 | |

| 松尾大社・月読神社 | 京都府京都市西京区松室山添町15 |

| 大依羅神社 | 大阪府大阪市住吉区庭井2-18-16 |

| 岩屋神社 | 兵庫県明石市材木町8-10 |

| 日出神社(出月宮) | 和歌山県西牟婁郡白浜町日置436 |

| 赤倉神社 | 鳥取県八頭郡八頭町大江933 |

| 六所神社 | 島根県松江市大草町496 |

| 古川神社 | 岡山県苫田郡鏡野町古川1317 |

| 永田神社 | 下関市永田本町3-5-16 |

| 西照神社 | 徳島県美馬市脇町西大谷672 |

| 粟井神社 | 香川県観音寺市粟井町1716 |

| 五明神社 | 愛媛県松山市神次郎町甲342 |

| 月山神社 | 高知県幡多郡大月町月ケ丘1443 |

| 月讀神社 | 福岡県久留米市田主丸町田主丸546-2 |

| 彦嶽宮(中宮) | 熊本県山鹿市津留2257 |

| 月読神社 | 長崎県壱岐市芦辺町国分東触464番地 |

| 西寒田神社 | 大分県大分市寒田1644 |

| 行縢神社 | 宮崎県延岡市行縢町748-ロ |

| 月讀神社 | 鹿児島市桜島横山町1722-8 |

その他各地の月山神社・月読社・月読宮など

ツクヨミ命を祭神とする神社では、農業守護が中心となっていることが多いですが、海の神として航海、漁業の守護としての神徳もあります。