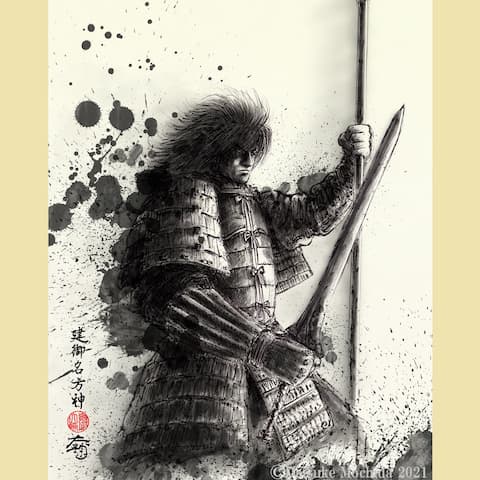

天照大御神(あまてらすおおみかみ)のご利益と神社

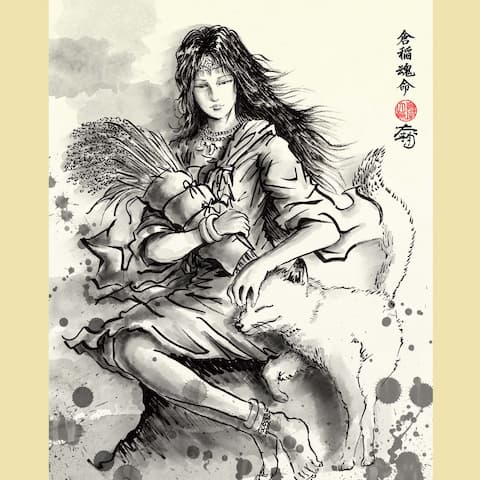

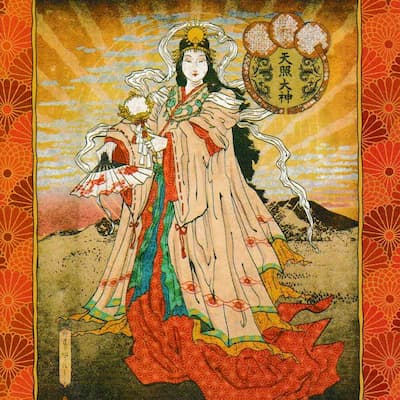

出典:天照大神(Art Mochida Daisuke)

天照大御神とは?

天皇家の祖神であり日本人の総氏神。最も尊い神さまとされます。禊をおこなったイザナギの左目から生まれ、天の国「高天原」を治め、稲作文化を人々に伝えたとされます。また、歴史上初めての「ひきこもり」を体現した神様として有名。「お伊勢さま」とも呼ばれる日本で最も有名な神様です。

天照大御神の名称・神格・ご利益

名称

| 古事記 |

|---|

| 天照大御神(あまてらすおおみかみ) |

| 日本書紀 |

| 天照大神(あまてらすおおかみ) |

| 別称 |

|

天照坐皇大御神(あまてらしますすめおおみかみ) |

神格

| 太陽神 | 高天原主神 | 皇祖神 |

| 総氏神 | 幡織神 | 農業神 |

ご利益

| 開運隆盛 | 勝運 | 健康祈願 |

| 子孫繁栄 | 合格 | 出世 |

| 五穀豊穣 | 国土安泰 | 国家安泰 |

| 所願成就 | 魔除け | 厄除け |

神話に記される天照大御神の姿

『古事記』には、イザナギ命が黄泉の穢れを祓うため日向の海で禊をした際に、左目から天照大御神が生まれたと記されます。

共に生まれたツクヨミ命、スサノオ尊の誕生にイザナギ命は大いに喜んだそうです。この尊い神々は「三貴子」と呼ばれます。

「天照」は文字通り”天に照り輝く太陽”を意味しており、その名が表すように太陽神。美しい「日の神」の誕生を大いに喜んだイザナギ命は、自分の首に掛けていた玉飾りを天照大御神にかけ「高天原を治めなさい」と命じます。

天照大御神は高天原に住み、そこで田畑を耕し、養蚕を興して絹糸の生産法や織物の技術を授け高天原を統治します。

スサノオの来訪と誓約

一方、海原を治めるように命じられたスサノオですが、泣きわめくばかりで、いっこうに治めようという気配がありません。

そんなスサノオに対しイザナギは、なぜ泣いてばかりで海原を治めないのか問いただすと、スサノオは「亡き母に会いに、根之堅州国へ行きたくて泣いているのです」と答えました。それを聞いたイザナギは怒り、スサノオを追放します。

追放されたスサノオは、母に会いに行く前に、高天原にいる姉の天照大御神のもとへと向かいます。

スサノオが高天原に近づくにつれ、山川が鳴り響き国土が揺れ動きます。これに天照大御神は「高天原の支配権を奪い来たのでは」と警戒。

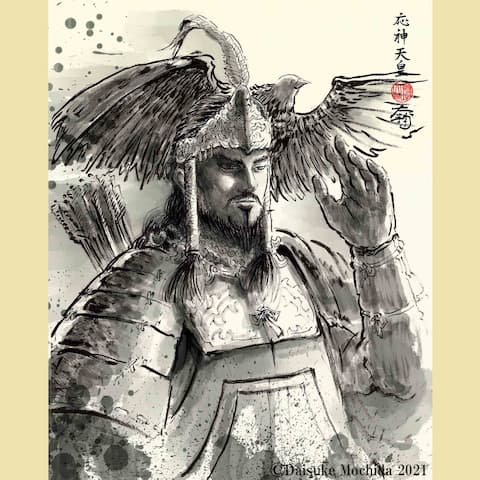

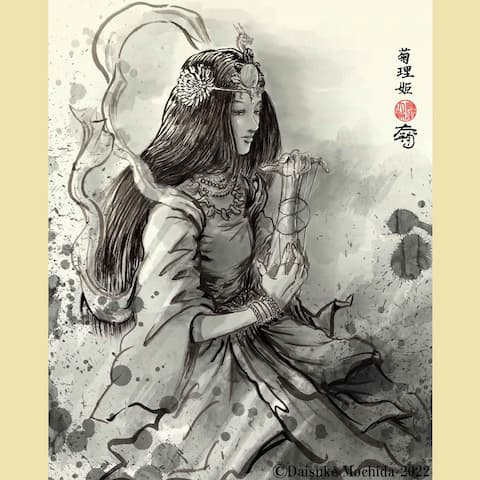

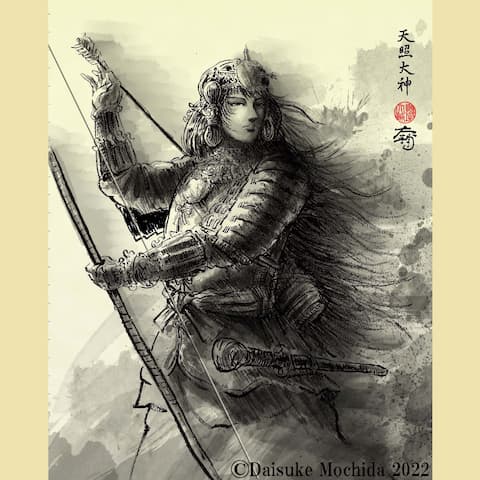

出典:天照大神(Art Mochida Daisuke)

髪を角髪という男性のヘアスタイルに結い直し、1,000本の矢が入る靫を背負い、500本の矢が入る靫を腹に抱え、強弓を手に武装し、スサノオ尊を待ち構えます。

スサノオと対峙すると、相撲の四股を踏むようにして両足を大地にめり込ませ、地面を蹴散らし威嚇したとされます。

これに対しスサノオは、「そんな気持ちはない」と言いますが、天照大御神はそれを信じなかった為、スサノオは潔白を証明するために誓約(占い)をしようと提案します。

はじめに、天照大御神がスサノオの持っている十拳剣を受け取り、それを噛み砕いて吹き出しすと三柱の女神(宗像三女神)が生まれます。

次にスサノオが天照大御神の「八尺の勾玉の五百箇のみすまるの珠」を受け取って噛み砕き、吹き出すと「天之忍穂耳命」、「天之菩卑能命」、「天津日子根命」、「活津日子根命」、「熊野久須毘命」の5柱の男神が生まれました。

スサノオは自らの剣から女神が生まれたことで身の潔白を証明し、高天原に滞在することになります。

岩戸にひきこもる天照大御神

スサノオは高天原に入ることを許されますが、占いに勝ったことから慢心し、天照大御神が造った田畑を破壊、機織女を殺害するなど、さまざまな悪行を働きました。

これに怒った天照大御神は天岩戸に隠れてしまいます。すると世の中は闇に覆われ、食べ物が育たなくなったり、病気になったりと世界中でさまざまな災厄が生じます。

困った神々は、天照大御神を外に出すための作戦会議を行います。司令塔は知恵の神オモイカネ神です。

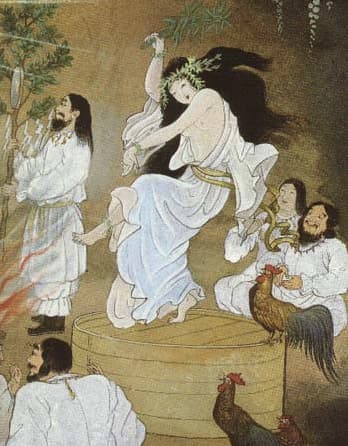

まずはじめに、長鳴鳥を鳴かせました。鶏の鳴き声には太陽の神様を呼ぶ力が有るそうです。

次に、踊りの上手なアメノウズメ命が場を盛り上げるために桶の上でトントンと拍子をとりながら踊りだします。踊るにつれしだいにボルテージの上がったアメノウズメは胸をさらけ出し、裳の紐を陰部までおし下げて踊ります。

すると神々が一斉に大声で笑い、歌ったり、踊りだす神もいて大賑わいとなります。

外の騒ぎが気になった天照大御神は岩戸を少しあけ、アメノウズメに「私が岩戸に篭って闇になっているのに、なぜ、あなたは楽しそうに舞い、八百万の神は笑っているの?」と問います。

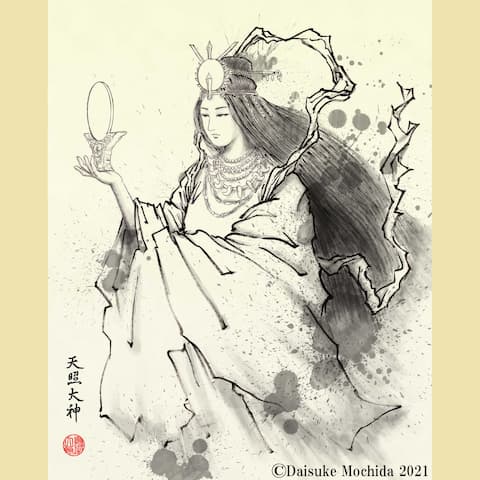

アメノウズメは、「あなた様より美しく立派な神がおいでになりました。お連れ致します」と言うと、天児屋命と布刀玉命が天照大御神の前に鏡を差し出します。

鏡に写る姿をその貴い神と思った天照大御神は、その姿をもっとよく見るために岩戸をさらに開けた時、隠れていた天手力男神がその手を取り岩戸の外へひっぱり出します。

出典:岩戸神楽之起顕「春斎年昌」

無事に天照大御神が岩戸から出たのを確認した布刀玉命は、また隠れないように岩戸の入口に注連縄を貼り封じます。

天照大御神は天岩戸から出てくると、高天原と葦原中国に光が満ち溢れ、悪霊達も鎮まり一切の災いも消え去りました。

この件により、スサノオは罪を償うためたくさんの品物を科され、髭や手足の爪を抜かれ、高天原から追放されます。

岩戸神話のテーマは太陽の死と再生

太陽を失うと地上すべての生命が衰退し、太陽が現れることですべての生命が復活するというのがこの神話の重要なテーマです。

古代の人々は、太陽の力が弱まる冬至を、太陽がいったん死んでまた蘇る日と考えていました。こうした太陽信仰は世界各地にあり、その時期に人々は太陽の復活を願い神祭りを行ったとされます。

それは太陽の「死と再生」の儀式であり、死んだ太陽が再び蘇ることでエネルギーを強め、来年もまた穀物を豊かに実らせてくれるようにと太陽神を祀るもの。天照大御神の天岩戸神話にはそうした農耕儀礼も反映されています。

スポンサードリンク

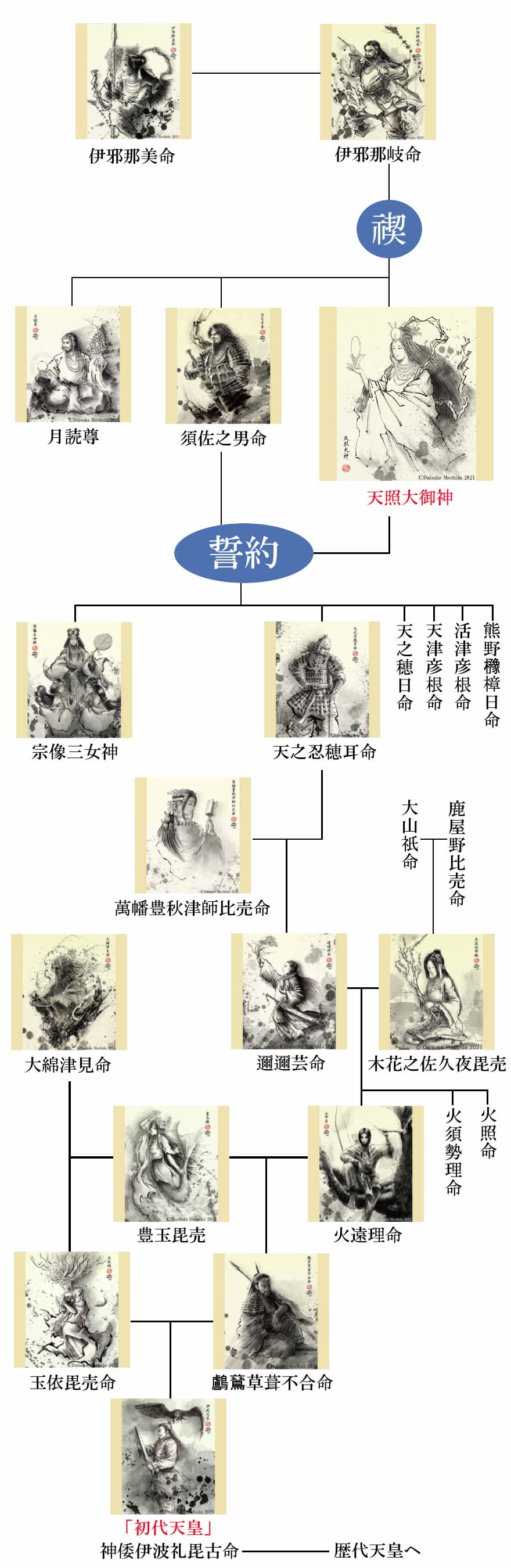

天照大御神の家系図 初代天皇までの系譜

天照大御神の関連神

| 生み神 | 伊耶那岐命(いざなぎのみこと) |

|---|---|

| 弟神 | 素戔嗚命(すさのおのみこと) |

| 弟神 | 月読命(つくよみのみこと) |

| 孫神 | 瓊瓊杵命(ににぎのみこと) |

弟のスサノオが「根の国の母に会いたい」と言っていることから母親はイザナミということでしょう。姉弟なので天照大御神の母親もイザナミということになります。

天照大御神には夫がいませんが、スサノオとの誓約によって自身の持ち物から5柱の御子をもうけます。

スサノオとの宇気比(誓約)によって生まれた神

|

十拳剣より生まれた神 |

|---|

| 多紀理毘売命 多岐都比売命 市寸島比売命 |

|

八尺の勾玉の五百箇のみすまるの珠から生まれた神 |

天照大御神とスサノオの誓約によって生まれた八柱は「五男三女神」と呼ばれます。

天照大御神から初代天皇までの系譜

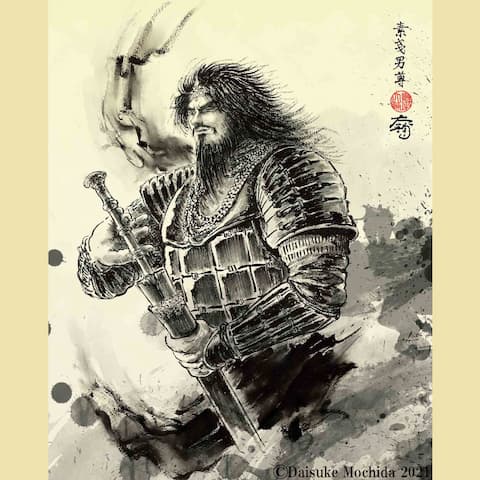

女神ではなく男神だったとされる説

出典:武装する天照大神「東逸子」

一般的に女神とされる天照大御神ですが、男神だという説があります。

例えば「天照大御神は男神であったが、持統天皇の代に都合よく女性にされた」という説。『古事記』が編纂された時代の天皇は、史上三人目の女性天皇である「持統天皇」でした。

天皇家への支持を集めるために八百万の神々の最高位に位置する天照大神を女神にして、女性天皇の正統性を示そうとしたとされる説です。邪馬台国の卑弥呼のように強いイメージが欲しかったのかもしれませんね。

また、「伊勢神宮の儀式に用いられる天照大御神の装束一式が男性用の衣装」であり、京都祇園祭の岩戸山の御神体に描かれる天照大神は男性の姿をしています。

出典:ホツマ文字の標準字形(wikipedia)

さらに、ひらがな、カタカナの原語と言われる神代文字の一種「ヲシテ文字」で記された『秀真伝』と呼ばれる歴史書には、一貫して天照大御神が男性であることが記されています。日本史で女神とされる天照大御神が男の神として描かれているのです。

同書には「伊勢大神には、12人の妃と瀬織津姫穂之子」などと記され、終始、男神として語られています。しかし、『ホツマツタエ』は正当な歴史書ではなく偽書とされています。

たしかに『記紀神話』でスサノオ尊と対峙した際に、男性の髪型にして武具を装備して待ち構えるという勇ましい姿で描かれるのに、その直後のスサノオ尊の蛮行で岩戸に隠れるのは違和感を感じますね。

このように男性にまつわる話が複数あることから、どこか信憑性を感じさせるものとなっています。

表現する側の意思やイメージによって性別が異なりますが、そもそも「天照」は太陽を象徴とする神さまです。太陽そのものに性別なんてありません。

太陽神や農耕神としての性格に加え、武力・軍事力に象徴される力も兼ね備えた国土平安の守護神であり、男神、女神いずれにしても日本の総氏神・皇祖神であることには違いありません。

天照大御神が最高神とされる理由

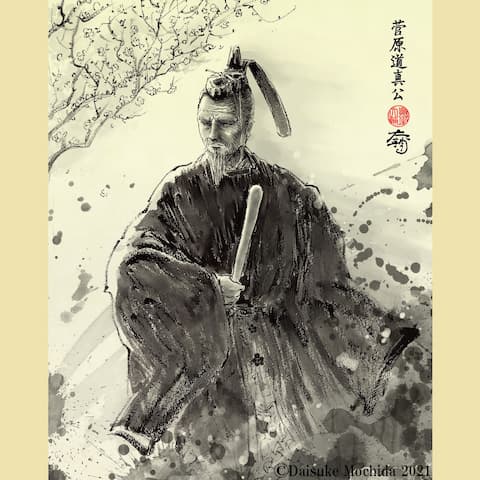

出典:天照大神(Art Mochida Daisuke)

天皇家の祖神とされるから

天皇家の祖先は神代の時代まで遡れます。

古事記の系譜によると、イザナギ-アマテラス-オシホミミ-ニニギ-ホオリ-フキアエズ-と続き、次代のイワレビコが、大和の地で初代天皇(神武天皇)となります。

つまり、現天皇である「今上天皇」は、神武天皇から数えて126代目。天照大御神から131代目の子孫にあたります。

神武天皇が即位したのは紀元前660年であり、弥生時代早期又は縄文時代末期に当たります。およそ2300年。これだけの期間、一族が国を統治した例は日本以外で見当たりません。

しかし、皇室の先祖とされる神は天照大御神の他にもたくさんいます。別天つ神など尊い神も多い中、なぜ天照大御神が最高神とされるでしょうか?

太陽と稲作の神格を持つ神様だから

古代の日本人は「日の神」に民族の祖神というイメージを重ねました。

天照大御神はその名が記す通り「太陽神」です。日(太陽)は稲作とも深く関係しており、天照大御神と稲の密接なつながりも神話で語られています。

例えば、五穀起源神話ではツクヨミ命に殺された保食神から生じた稲を高天原の田に植えて稲種とし、天孫降臨神話で地上へ向かう孫神のニニギ尊に稲種をもたせています。

日本は弥生時代以来、主要産業は稲作でした。この稲作文化を伝え、穀物を育む日の神である天照大御神が日本人にとって最高神とされる理由は十分にあります。

日本人の総氏神だから

古くは同じ地域に住む人は同じ「氏(名字)」で呼ばれ、氏神とはその一族の神様となります。時代が進むと、同じ地域に住むから同族という概念がなくなり、氏神はその地域に祀られる守護神として位置づけられました。

天照大御神の場合、皇室の祖神とされることから日本全土が対象地域となり、日本人全員を一族として守護する総氏神とされます。

「お伊勢さま」と呼ばれる伊勢神宮は、昔から全国より多くの参拝者が参拝に訪れています。そしてこの神霊を分配して祀る神明社は全国に広がりました。昔はどこの家でも神棚に伊勢神宮の御札が祀られ、晴れの日には「天照坐皇御神」の掛け軸がかけられてたそうです。

古くから日本人の生活の中に浸透している天照大御神。最高神かどうかは判断できませんが、代表的な神様であるのは間違いありません。

天照大御神を祀る神社(全国)

天照大御神を祀る有名な神社

伊勢神宮

出典:伊勢神宮

鎮座より2000年以上の歴史があり、戦前まで全ての神社の上に位置する神社とされ、社格の対象外とされた神社。正式名称は地名「神宮」。皇大神宮(内宮)と、豊受大神宮(外宮)がありますが、天照大御神を祀るのは内宮となります。「お伊勢さん」「大神宮さん」と親しまれています。

三重県伊勢市宇治館町1

伊勢神宮の公式サイトへ

東京大神宮

出典:東京大神宮

「東京のお伊勢さま」と称され親しまれている東京大神宮。 神前結婚式発祥の場所とされています。天照皇大神とともに祀られる造化三神は「ムスビ」の神から縁結びにご利益があると人気です。

東京都千代田区富士見2-4-1

東京大神宮の公式サイトへ

天岩戸神社

出典:wikipedia

天照大御神が隠れた天岩戸を奉る神社。西本宮には天岩戸を御神体とし大日霎尊を祀り、東本宮は岩戸から出た後に最初に住んだ場所とされ、天照皇大神を祀る。当社より500mほど川上には天照大御神を岩戸から出すための作戦会議をおこなったとされる「天安河原宮」があります。

宮崎県西臼杵郡高千穂町岩戸1073

天岩戸神社公式サイトへ

東北・北海道エリア

| 班渓神社 | 北海道芦別市常磐町564番地 |

|---|---|

| 厚別神社 | 北海道札幌市清田区平岡2条1丁目3-1 |

| 廣田神社 | 青森県青森市長島2丁目13-5 |

| 大日霊貴神社 | 秋田県鹿角市八幡平堂の上16 |

| 天照皇御祖神社 | 秋田県鹿角市八幡平字谷内14 |

| 天照御祖神社 | 岩手県北上市村崎野24-79-3 |

| 伊勢両宮 | 山形県鶴岡市神明町9-22 |

| 青麻神社 | 宮城県仙台市宮城野区岩切字青麻沢32 |

| 開成山大神宮 | 福島県郡山市開成3-1-38 |

関東エリア

| 阿佐ヶ谷神明宮 | 東京都杉並区阿佐谷北1-25-5 |

|---|---|

| 天照大神宮 | 神奈川県横浜市港南区港南5ー12ー8 |

| 伊勢山皇大神宮 | 神奈川県横浜市西区宮崎町64番地 |

| 中山神社(中氷川神社) | 埼玉県さいたま市見沼区中川143 |

| 鎌数伊勢大神宮 | 千葉県旭市鎌数4314 |

| 大間々神明宮 | 群馬県みどり市大間々町大間々2245 |

| 伊勢神社 | 茨城県日立市金沢町4-12-5 |

| 太平山神社 | 栃木県栃木市平井町659 |

中部エリア

| 三社神社 | 新潟県新潟市中央区三和町1-1 |

|---|---|

| 日枝神社 | 富山県富山市山王町4-12 |

| 大野湊神社 | 石川県金沢市寺中町ハ163 |

| 尾崎神社 | 石川県金沢市丸の内5-5 |

| 神明神社 | 福井県福井市宝永4-8-1 |

| 天照皇大神社 | 山梨県富士吉田市下吉田1501 |

| 小川神社 | 長野県松本市大字里山辺852 |

| 大垣大神宮 | 岐阜県大垣市丸の内1-62 |

| 熱田神宮 | 愛知県名古屋市熱田区神宮1-1-1 |

| 神明神社 | 静岡県浜松市天竜区春野町五和148-2 |

近畿エリア

| 伊勢神宮 | 三重県伊勢市宇治館町1 |

|---|---|

| 坂田神明宮 | 滋賀県米原市宇賀野835-2 |

| 日向大神宮 | 京都府京都市山科区日ノ岡一切経谷町29 |

| 皇大神宮 | 大阪府大阪市城東区今福南2-12-31 |

| 廣田神社 | 兵庫県西宮市大社町7番7号 |

| 檜原神社 | 奈良県桜井市三輪1422 |

| 日前神宮・國懸神宮 | 和歌山県和歌山市秋月365 |

中国エリア

四国エリア

九州・沖縄エリア

| 伊野天照皇大神宮 | 福岡県糟屋郡久山町猪野604 |

|---|---|

| 天照皇大神宮 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字不動山丙2145 |

| 滑石太神宮 | 長崎県長崎市滑石6-1-11 |

| 幣立神宮 | 熊本県上益城郡山都町大野712 |

| 中津大神宮 | 大分県中津市二ノ丁1273-1 |

| 天岩戸神社 | 宮崎県西臼杵郡高千穂町岩戸1073 |

| 菖蒲神社 | 鹿児島県鹿児島市吉野町4234 |

| 浮島神社 | 沖縄県那覇市若狭1-25-11 |

その他全国の神宮、皇太神社・神明社