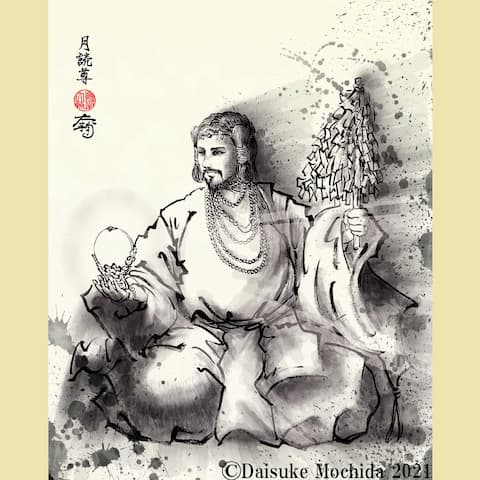

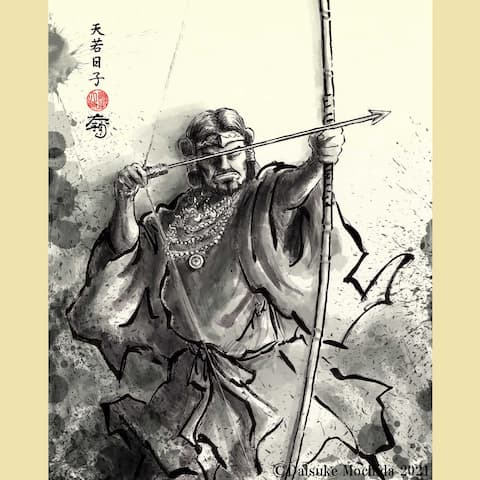

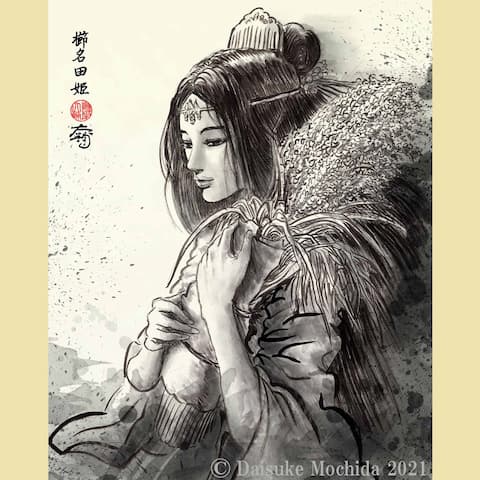

櫛名田比売(クシナダヒメ)はどんな神様?

出典:櫛名田姫(Art Mochida Daisuke)

クシナダヒメとは?

スサノオ尊の八岐大蛇退治のヒロイン。足名椎と手名椎の末娘で、八岐大蛇の生贄になる寸前にスサノオ尊との結婚を約束に救われる。スサノオ尊が歌ったとされる日本最古の和歌に「妻」として記されます。稲田の神として農業・衣食住守護の神徳と、縁結びや夫婦和合、金運招福(玉の輿)のご利益を備えます。

クシナダヒメの名称・神格・ご利益

名称

| 古事記 |

|---|

| 櫛名田比売(クシナダヒメ) |

| 日本書紀 |

|

奇稲田姫(クシイナダヒメ) |

| 出雲国風土記 |

| 久志伊奈太美等与麻奴良比売命(クシイナダミトヨマヌラヒメ) |

| 別称 |

|

稲田姫命(イナダヒメノミコト) |

神格

| 農耕神 | 稲田の神 |

ご利益

| 稲作守護 | 縁結び | 夫婦和合 |

| 金運招福 | 衣食住守護 | 厄除開運 |

関連神

| 父神 | 足名椎(アシナヅチ) |

|---|---|

| 母神 | 手名椎(テナヅチ) |

| 夫神 | 須佐之男命(スサノオ) |

| 子神 |

八島士奴美神(※古事記) |

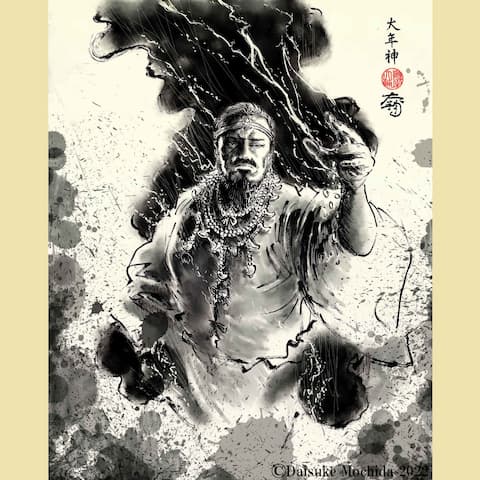

生贄になる寸前にスサノオに助けられた幼き女神

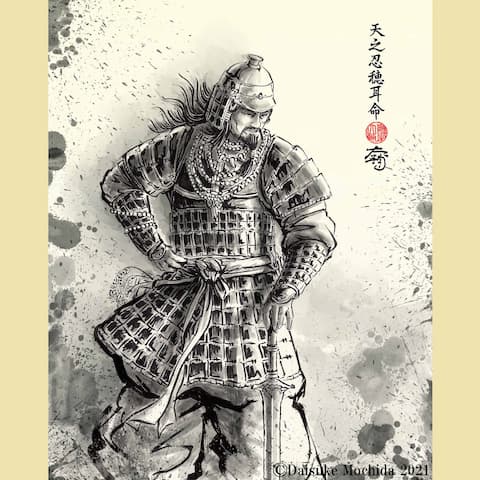

出典:素戔男尊のヤマタノオロチ退治「月岡芳年」

神話では、出雲国の簸川(ひのかわ)現在の島根県斐伊川の上流に住む足名槌、手名槌という夫婦の娘として登場します。

テナヅチ・アシナヅチは8人の娘に恵まれ幸せに暮らしていましたが、高志から八俣遠呂智という8つの頭と8本の尾を持った巨大な怪物が来てからは一変。毎年出雲にやってきては娘を食べ、すでに7人の娘たちはヤマタノオロチの生贄となっていました。

いよいよ最後に残ったクシナダヒメが生贄となる年。夫婦は肥の川のほとりで泣いていました。

そこに高天原を追放された須佐之男命が現れます。事情を聞いたスサノオは、クシナダヒメとの結婚を条件にヤマタノオロチの退治を申し出ます。素性を知らないアシナヅチとテナヅチ夫婦は不審に思いますが、スサノオ尊がアマテラスの弟と証明すると喜び、これを承諾します。

クシナダヒメはすぐにスサノオの神通力によってその身を変形させられ、小さな櫛に変えられます。櫛になったクシナダヒメを頭に挿したスサノオは、見事十束剣によってヤマタノオロチを退治。

約束通りクシナダヒメはスサノオ尊の妻となり、出雲の須賀というところに建てた新しい宮殿で暮らしました。

ここでスサノオが詠んだのが、「八雲立つ 出雲八重垣 妻籠に 八重垣作る その八重垣を」という日本最初の和歌とされる歌。この歌に出てくる「妻」がクシナダヒメを指しているとされます。テンションあがって奥さんの名前を叫ぶあたりかわいいですね。

のちにスサノオとの間に子どもを設けます。『古事記』ではヤシマジヌミ神が生まれ、この神の子孫が大国主と記されます。一方の『日本書紀』ではスサノオとクシナダヒメの間に生まれたのが大国主と記されています。

スポンサードリンク

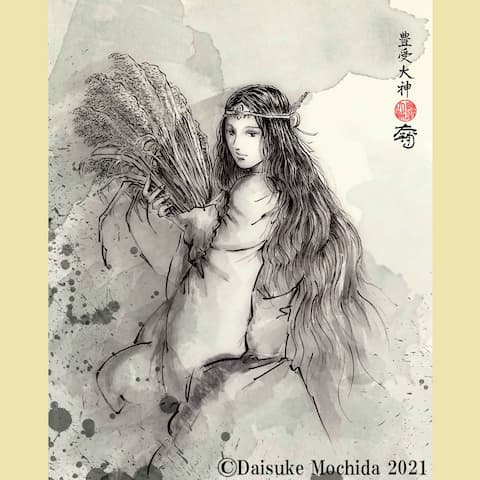

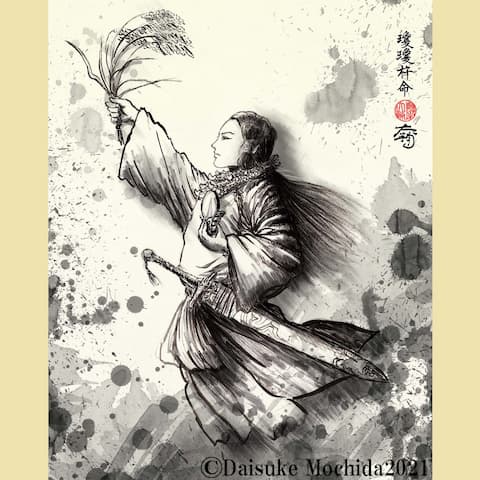

稲穂が豊かに稔る美田の女神

出典:八重垣神社

名称は通常、『日本書紀』の記述のように「奇し稲田(くしいなだ)姫」すなわち霊妙な稲田の女神と解釈されています。奇稲田姫の「奇(クシ)」は、ものをたたえる意味の美称。それが「稲田」にかかることで、稲穂がよく実った美しい田を表しています。

原文では「湯津爪櫛(ゆつつまぐし)にその童女を取り成して~」とあり、クシナダヒメ自身が変身させられて櫛になったことから「クシになったヒメ」→「クシナダヒメ」という言葉遊びという説もあります。

そのクシナダヒメを食い殺そうとした八岐大蛇は、出雲国の山や谷がそのまま巨大な蛇体になったというイメージです。そこから連想されるのは山の神で、蛇体への化身は水神=龍神を象徴しています。

日本人の自然神への観念からすると、八岐大蛇という怪物は人間には抑制できないが、稲を育てるには不可欠な自然の霊力としての水神、農耕神として見ることができます。

それに対して人身御供になるクシナダヒメの原像は、古代出雲の農耕祭祀の祭司役の女性(田の神=水神の妻となる役目を果たす巫女)だったとも考えらます。

クシナダヒメは倭撫子(やまとなでしこ)の語源?

クシナダヒメを養育するアシナヅチ・テナヅチ夫婦を見ても、ナヅは「撫でる」、チは「霊」の意味であり、稲田の精霊を大切に育てるというように解釈できます。

また、父母がそれぞれ足名椎、手名椎と「手足を撫でる」意味から、「撫でるように大事に育てられた姫」との解釈もあり、倭撫子(やまとなでしこ)の語源ともされています。

クシナダヒメを櫛にした理由は?

スサノオ尊はどうしてクシナダヒメを櫛にして髪の毛に差したのでしょう。

わざわざスサノオと共にヤマタノオロチ退治に行くよりも、離れた場所に隠れさせたほうが安全なのに。

このクシナダヒメが櫛にされた理由について諸説あるようです。

日本では古来から櫛には呪力が備わると考えられていました。『古事記』においてイザナギが、黄泉国の追跡者黄泉醜女から逃れる際に、櫛の歯を後ろに投げ捨てると、櫛が筍に変わり黄泉醜女らの注意を引いているうちに難を逃れました。

櫛は生命力の横溢する竹を素材として作られており、魔的存在に対する際に極めて有効な働きを為すと信じられました。スサノオ尊がクシナダヒメを剣や矛といった武器の類ではなく、櫛に変えたのは女性の有する生命力と、櫛の持つ呪力も同時に得ようとしたからという考えです。

昔の日本では、求婚する際に相手に櫛を贈る習慣がありました。クシナダヒメ自身がこの「櫛」になってスサノオに贈られたという説ですが、日本でこの習慣があったのは江戸時代。そのため、この説は後付けであるとされています。

両親のアシナヅチ・テナヅチの名前には「手足を撫でる」意味があります。スサノオの力によって櫛にされたクシナダヒメを両親が撫でられない状況なり、そのため「アシナヅチ・テナヅチの娘」から「スサノオのもの」になったという強引な説。

もしくは櫛にして逃げられないように自分の近くに置いているなんて考えもありそうですね。そうだったらよっぽどクシナダヒメが気に入ったのでしょう。

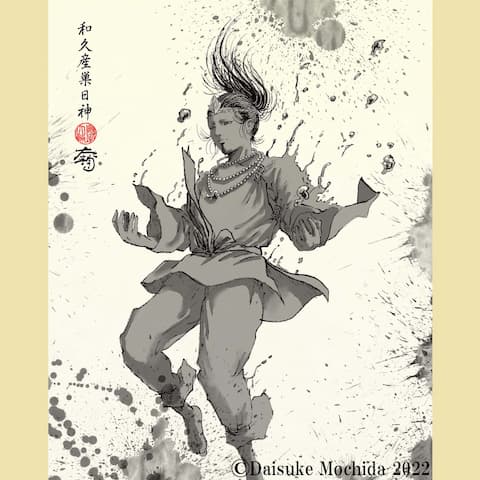

クシナダヒメを守った佐久佐女の森

出典:八重垣神社(天鏡神社)

八重垣神社の境内奥地には佐久佐女の森があります。ここはスサノオ尊が八岐大蛇を退治する際に、稲田姫を難から守った場所とされます。

森の大杉の周囲に「八重垣」を造りクシナダヒメを隠しました。「八重垣」とは、クシナダヒメを守る八つの垣根で、大垣、中垣、万垣、西垣、万定垣、北垣、袖垣、秘弥垣と呼ばれます。

この鏡の池は、八岐大蛇の難を避ける際に、八重垣にお隠れになった時に飲料水とし、また御姿をお写しになられた池と伝わります。

現在は、占い用和紙に硬貨を載せて池に浮かべる良縁占いができます。池の奥にはクシナダヒメが祀られた『天鏡神社』が鎮座しています。

スポンサードリンク

稲田姫命を祀る神社

| 氷川神社 | 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1-407 |

|---|---|

| 六所神社 | 神奈川県中郡大磯町国府本郷935 |

| 櫛田神社 | 富山県射水市串田6841 |

| 今宮神社 | 京都府京都市北区紫野今宮町21 |

| 八坂神社 | 京都市東山区祗園町北側625 |

| 廣峯神社 | 兵庫県姫路市広嶺山52 |

| 須賀神社 | 和歌山県日高郡みなべ町西本庄242 |

| 八重垣神社 | 島根県松江市佐草町227 |

| 須佐神社 | 島根県出雲市佐田町須佐730 |

| 須我神社 | 島根県雲南市大東町須賀260 |

| 山邉神社 | 島根県江津市町112 |

| 稲田神社 | 島根県仁多郡奥出雲町稲原2128-1 |

| 椙本神社 | 高知県吾川郡いの町大国町3093 |

| 櫛田宮 | 佐賀県神埼市神埼町神埼419-1 |

稲田の神として信仰から日本各地の神社で祀られています。その多くは全国にある氷川神社がその代表であるように、夫のスサノオや子孫のオオクニヌシと共に祀られています。

クシナダヒメの誕生地には稲田神社があり、周辺にはクシナダヒメが生まれたときに使われた「産湯の池」や、へその緒を竹で切ったと伝えられる「笹の宮」があります。境内にはそば屋さんもあるユニークな神社です。

クシナダヒメがスサノオ尊と結婚して住んだ新居の地として伝わるのが、現在の島根県大東町の須賀神社。

また、松江市の八重垣神社は、スサノオ尊が新居の完成を喜んで詠んだ八重垣の歌にちなむ古社で、八岐大蛇退治のときにクシナダヒメが身を隠した場所だという伝承があり、今日では良縁の守護神として人気があります。