須佐之男命はどんな神さま?描かれる姿と伝承|ご利益・神社紹介

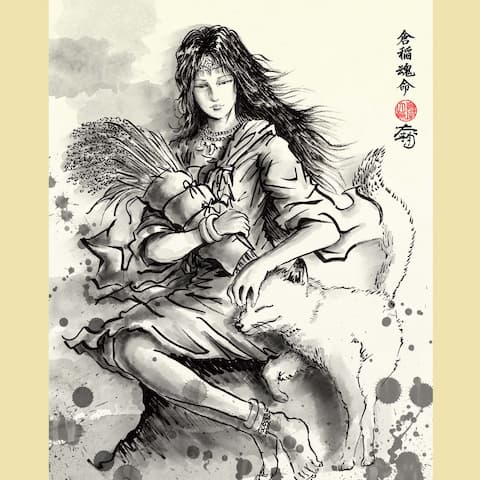

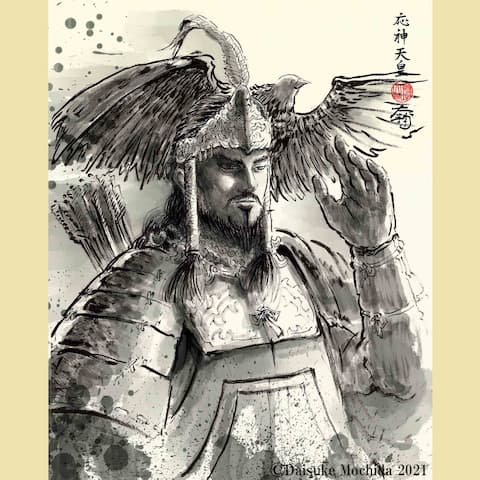

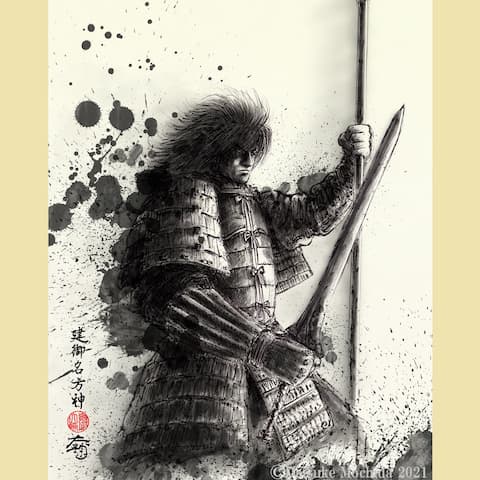

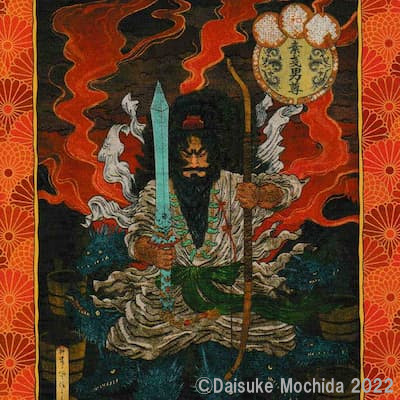

出典:素戔男尊(Art Mochida Daisuke)

須佐之男命とは?

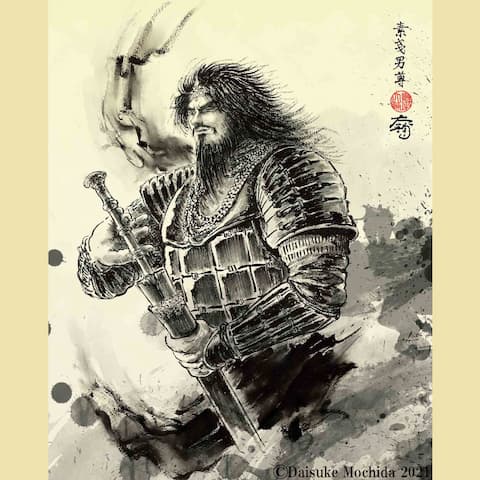

イザナギ命の禊によって生まれた三貴子の一神。神名の「建」も「速」も勇猛を意味し、「スサ」は荒ぶる、凄まじいに通じる言葉から名前の通り猛々しい神です。神話のスサノオ尊はなかなか複雑で、あるときは乱暴者、あるときは英雄です。それゆえに変化に富んだ謎の多い神とされ、人間のような俗っぽい雰囲気を感じさせる神さまです。防災防疫の神、木の神などの神格を持ち、日本で初めて和歌を読んだことから歌人の神ともされます。

須佐之男命の名称・神格・ご利益

名称

| 古事記 |

|---|

|

須佐之男命 |

| 日本書紀 |

|

素戔男尊 |

| 別称 |

|

神須佐能袁命 |

神格

| 農業神 | 防災除疫の神 | 歌人の神 |

| 木の神 | 根の国神 | 暴風雨神 |

ご利益

| 縁結び | 学問上達 | 文学上達 |

| 病難除去 | 水難除去 | 火難除去 |

| 五穀豊穣 | 厄除け | 商売繁盛 |

| 病気平癒 | 林業守護 |

関連神

妻神と御子神

『記紀神話』に記される須佐之男命

出典:素戔男尊「Art Mochida Daisuke」

海原の統治を任されるも放棄する

須佐之男命は、黄泉の国の穢を落とすための禊を行った伊邪那岐命の鼻から生まれました。

共に生まれた天照大御神、月読命を含め三貴子と呼ばれます。

伊邪那岐命はそれぞれに世界の統治を指示しました。

海原の統治を任せられた須佐之男命でしたが、その責務を放棄し、母神伊邪那岐命が恋しいと泣き叫び続けます。その激しさは地上の樹木を枯らし、海を干上がらせ、世界に悪神をはびこらせ災いを招くほどでした。

これに怒った父神イザナギは、高天原を去るように命じます。

高天原で大暴れ!地上へ追放される

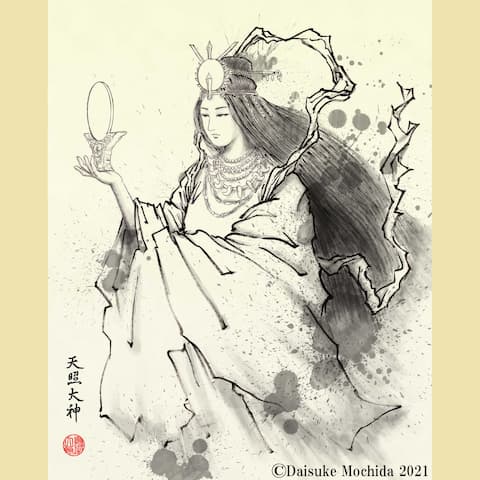

高天原から去る前に、須佐之男命は姉の天照大御神へ挨拶に向かいます。

地鳴りを轟かせてやって来る須佐之男命に、高天原の神々は「須佐之男命が攻めてきたのでは?」と恐れを抱き、天照大神は武装して迎えます。

須佐之男命は挨拶に来たのだと説明しますが、天照大神の疑いが消えないことから、誓約(神聖な占い)を提案。

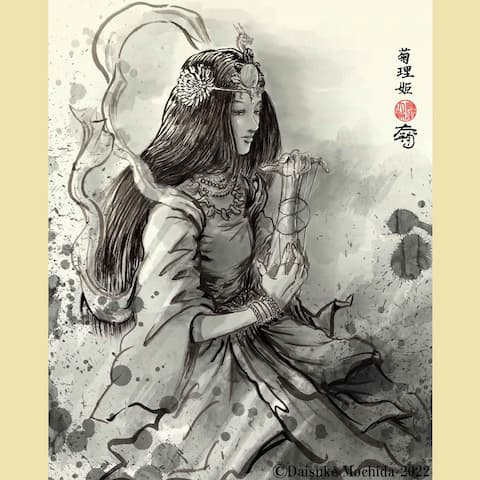

誓約を行うと、須佐之男命の十拳剣より「多紀理毘売命、多岐都比売命、市寸島比売命」が生まれました。持ち物より女神が生まれたことから身の潔白を証明します。

しかし、高天原に来てからの須佐之男命のいたずらは凄まじく、田んぼを壊したり、神殿に糞をしたり、極めつけが機屋に皮を剥いだ馬を投げ込み機織り女を殺してしまいます。

これに怒ったアマテラス大神は岩戸に隠れてしまいます。有名な岩戸隠れ神話ですね。

高天原の司令塔である思金神を始めとする神々によって無事に岩戸から天照大神を引っ張り出すことに成功しますが、この蛮行に怒った高天原の神々は須佐之男命を取り押さえ、罪の償いとして髭と手足の爪を切り、高天原から追放します。

食べ物を乞うた相手を斬り殺す

地上に降る前にお腹を空かした須佐之男命は、穀物の神である大気都比売に食べ物を乞います。

オオゲツヒメは自分の鼻と口、お尻と、様々な素材を取り出し、それを調理し盛りつけて須佐之男命に差し出しますが、その様子を見ていた須佐之男命は、「そんな汚い物を食べさせていたのか!」と怒り、オオゲツヒメを殺してしまいます。

倒れたオオゲツヒメの頭から蚕、目から稲、耳から粟、鼻から小豆、陰部から麦、尻から大豆が生じました。この様子を天から見ていた神産巣日神は、これら五穀を須佐之男命に持たせ、後の地上にもたらされたと言われます。

神話に記される須佐之男命は、親の言うことを聞かず、姉が治める国を混乱させ、食べ物を提供してくれた神を斬り殺すという暴れっぷり。

しかし、地上に追放された須佐之男命は暴れん坊から英雄へと変化していきます。

大蛇を退治して櫛名田比売を救う

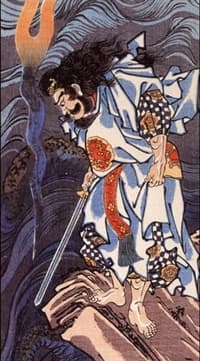

出典:牛頭天王 稲田姫「歌川国輝」

高天原を追放された須佐之男命は出雲に降り、斐伊川の上流へ向かうと、泣いている娘と老夫婦に出会います。

泣いている理由を尋ねると、老夫婦は「私たちには8人の娘がいたのですが、八岐大蛇がやってきては、毎年娘たちを一人ずつ食べていくのです。」と答えました。

続けて「今年もまたヤマタノオロチがやってきます。最後の娘である櫛名田比売をも食い殺されてしまう」と涙を流しながらに話しました。

この話を聞いた須佐之男命は「娘を私にくれるなら、ヤマタノオロチを退治しよう」と言います。見ず知らずの須佐之男命の提案に老夫婦は不安になりますが、天照大神の弟ということ伝えると了承。なにより娘の命が助かるならと須佐之男命に託します。

ヤマタノオロチ退治の前にクシナダヒメを守るため、神力で爪櫛の姿に変えて髪にさします。

そして老夫婦(アシナヅチ・テナヅチ)に「8回醸造させた強い酒を造らせ、大きな垣根を作り、その垣根に8つの門と棚を置き、棚ごとに酒を置くように」と指示します。

出典:須佐之男命「歌川国芳」

準備を整え終えると、すさまじい地響きを立てながらヤマタノオロチがやってきました。すると須佐之男命の作戦通り、ヤマタノオロチは8つの門にそれぞれの頭を入れて、ガバガバと豪快に音をたてながら酒を飲み始めます。

酔っ払ったヤマタノオロチはグウグウとすさまじいイビキをかきながら眠り始めました。須佐之男命は十拳剣を振り上げ、ヤマタノオロチの体を切り刻み始めます。

刀が尻尾を切った時に刃先に何かがあたり、調べると剣が出てきました。この天叢雲剣は三種の神器の1つ草薙剣とされ、後に天照大神へ献上したと伝えられています。

ヤマタノオロチを退治し、出雲の地が気に入った須佐之男命は嫁のクシナダヒメと住むための宮殿を造ります。

クシナダヒメと幸せに暮らしているある日、嬉しくて歌を読みます。これが日本で最初の和歌となったそうです。

「八雲立つ 出雲八重垣 妻ごみに 八重垣作る その八重垣を」

(やくもたつ いずもやえがき つまごみに やえがきつくる そのやえがきを)

娘と宝物を奪われる須佐之男命

出典:東出雲町の黄泉比良坂(wikipedia)

『古事記』の「大国主の根の国訪問」では、須佐之男命は出雲から「根の国」へ赴き、そこに御殿を築いて根の国を治め、娘の須世理姫と暮らしていました。

ある日、八十神から追われていた大穴持命(後の大国主)が現れ、須世理姫が一目惚れ。出会ってすぐに結婚します。

須佐之男命はオオナムチを御殿に招き入れ、様々な試練を与えますが、須世理姫の協力で数々の危機を回避します。

自ら課した試練をくぐり抜けたオオナムチに一目置き始めた須佐之男命は、自分の頭のシラミ(実際はムカデ)を取るように指示します。この時も臆することないオオナムチに心を許したのかそのまま眠ってしまいます。

この隙にオオナムチは、須佐之男命の髪の毛を柱に結び、宝物を奪って須世理姫とともに地上へ逃げます。

目を覚ました須佐之男命は状況を把握し、急いで追いかけます。

地上との境である黄泉平坂まで追いかけた須佐之男命でしたが、足を止めオオナムチに向かって叫びます。

「お前が奪った太刀と弓矢で八十神を倒せ。そして大国主と名乗り、須世理姫と結婚し大きな宮殿を建てて住め」と。

最後には「この野郎!」と捨てゼリフは吐いたそうです。大事な娘と宝物を持って逃げられたのだから納得。

出雲神話の須佐之男命は平和的

『出雲国風土記』では神須佐能袁命として登場します。

『記紀』に比べて登場回数は少なく、ヤマタノオロチ退治といった荒々しいエピソードもありません。

記されるのは、安来や須佐、佐世などの郷をスサノオが命名したという落ち着いた物語です。

国忍別命(くにおしわけのみこと)

青幡佐草日古命(あおはたさくさひこのみこと)

磐坂日子命(いわさかひこのみこと)

衝桙等番留比古命(つきほことおるひこのみこと)

都留支日古命(つるぎひこのみこと)

和加須世理比売命(わかすせりひめのみこと)

八野若日女命(やのわかひめのみこと)

荒々しいエピソードは語られていませんが、御子の神名に「つるぎ」や「つきほこ」が含まれることでスサノオの武神としての神格を伺わせます。

ちなみにクシナダヒメは久志伊奈太美等与麻奴良比売命として登場します。

製鉄技術を伝えた渡来神という説

出典:天叢雲剣(wikipedia)

『出雲国風土記』の鉄にまつわる伝承から、須佐之男命を製鉄神とする見解もあり、製鉄技術は朝鮮半島からの渡来人によってもたらされたもので、彼らが信仰していた神だったという説です。

例えば、スサノオによるヤマタノオロチ退治は、斐伊川をオロチに見立てた鉄産地の平定譚であり、オロチの尾から天叢雲剣を発見することは、斐伊川流域で良質の鉄が得られたことを意味します。

もしそうだとすればスサノオは、朝鮮半島から渡来して製鉄技術をもたらした韓鍛治の神であると考えることもできます。

火を操り、鉄を作り出す渡来人に、当時の人々からは極めて異質な存在に映ったことでしょう。韓鍛治はときに畏怖、あるいは一種の恐怖をもって扱われたと想像できます。

また、『日本書紀』によるスサノオの高天原追放のエピソードには、本文のほかに5つの「一書」に記されます。本文をはじめ、第一、第三、第四の「一書」には、出雲の斐伊川上流に天降ったとしているためこちらが一般的な説となります。

しかし、第四の「一書」には、新羅を経由して、出雲国に天降ったとあり、第五の「一書」にも韓郷から紀伊国を経て、熊成峯に降りたと記されます。

これら伝承から、スサノオは朝鮮半島を経由し、日本に製鉄技術を伝えた渡来神ではないかとも見られています。

豊穣神や木神という神格を持つ

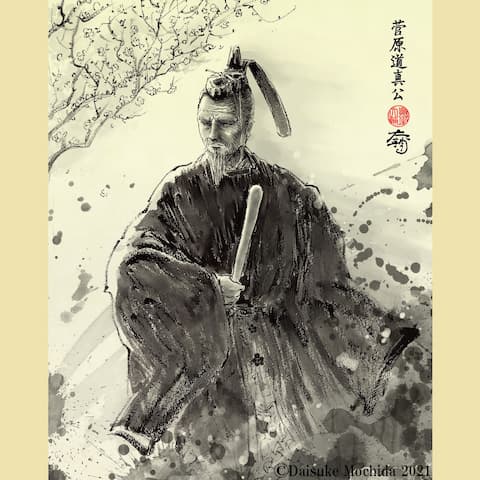

出典:須佐之男命「日本の神々辞典」

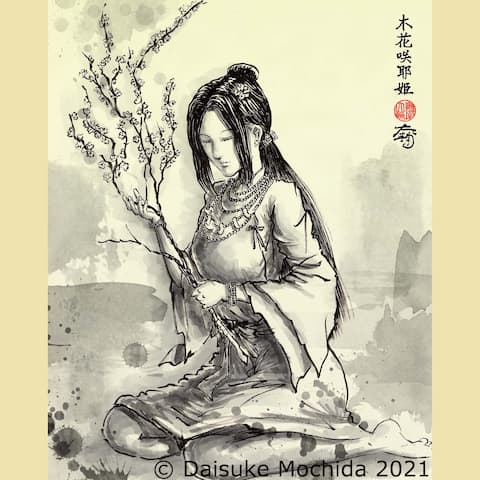

須佐之男命は、穀物の豊穣を司る農業神としての神格があります。そもそも退治したヤマタノオロチ(龍)は、農耕と関係する山や水などの自然の象徴であり、一方のイナダヒメ命は稲田を象徴する穀霊です。

須佐之男命が大蛇を退治するという話は、水を制御して稲の無事な実りをもたらすということを表しています。また、イナダヒメ命の原像は、田植儀礼で田の神をもてなす巫女の神格化と考えられます。

『出雲風土記』には、農耕民の信仰する素朴な豊穣の守護神としての姿があり、須佐之男命にはそうした基本的な神格が備わっているということでしょう。

地上へ降った須佐之男命は「木がないと子が困るだろう」と言い、自分の体毛を抜いて木に変え、樹種ごとの木の使い方を定めます。

それを息子の五十猛命と、娘の大屋都姫命 、抓津姫命に伝え、全国に植えさせたことから「木の神」としても信仰されています。

防災除疫の神牛頭天王と結びつく

出典:祇園大明神(牛頭天王と素戔嗚尊の習合神)

中世にはスサノオ尊は牛頭天王や武塔神といった行疫神と習合し、同一神とされます。

「天王さま」とは祭神の牛頭天王のことで、インドの祇園精舎の守護神、または新羅の牛頭山の神ともいわれる疫病除けの神です。この神さまは古くからスサノオ尊と同一神と考えられてきました。その結びつきについては『備後国風土記』の蘇民将来の伝承に次のように記されている。

昔、貧乏な蘇民将来と裕福な巨旦将来という兄弟のところに、旅の途中の汚れた身なりの牛頭天王がやって来て泊めてほしいと頼む。けちな弟は冷たく追い払ったが、兄の蘇民将来は暖かく迎えて手厚くもてなします。何年か後、再び訪れた牛頭天王は、兄の蘇民将来に子孫代々疫病にかからないための茅の輪(疫病除の呪符)を授けた。そのとき牛頭天王は「われはスサノオ尊なり」と名乗った。

スサノオと牛頭天王。どちらも大変強力な荒神に加え、疫病神的な性格が共通していることが両神を結びつけた大きな要因とされます。

スサノオ尊の疫病神的な場面として、高天原を追放される際に、長い髭や手足の爪を切られます。これは禊祓いと同じような意味を持つ一種の悪霊祓いの儀式であると考えられています。

そうした魔除けの呪法を体現する存在であったことから、スサノオ尊が疫病除けの神として信仰されるようになったとされます。

須佐之男命を祀る代表的な神社

| 氷川神社 | 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1-407 |

|---|---|

| 津島神社 | 愛知県津島市神明町1 |

| 津島神社 | 愛知県津島市神明町1 |

| 八坂神社 | 京都府京都市東山区祇園町北側625 |

| 素盞嗚神社 | 広島県福山市新市町戸手1-1 |

| 須佐神社 | 島根県出雲市佐田町須佐730 |

| 日御碕神社 | 島根県出雲市大社町日御碕455 |

| 八重垣神社 | 島根県松江市佐草町227 |

その他全国の八坂(弥栄)祇園、津島(天王)社、氷川系神社など

スサノオ尊を祀る神社の系統

|

祇園信仰 |

疫病除のご利益で庶民に広まる。総本社の1つ京都・八坂神社では神仏分離まで牛頭天王を祀っていた。 |

|---|---|

|

津島信仰 |

東海地方を中心とした祇園信仰の1つ。屋根の上に牛頭天王を祀る「屋根神さま」という独特の信仰で知られる。 |

|

氷川信仰 |

関東を中心に信仰が広がっている。スサノオ尊を主祭神の一柱としている。出雲の系統とする説や水神を祀る信仰をルーツとする説も。 |

スサノオ尊が祀っている神社は、明治まで牛頭天王社と呼ばてていたところが多く、京都の八坂神社なども牛頭天王を祀ることから古くは祇園天神、祇園社とも呼ばれています。