高龗神(たかおかみのかみ)描かれる姿と伝承。ご利益・神社紹介

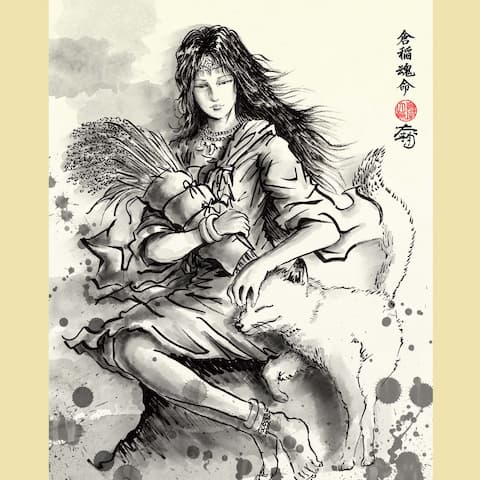

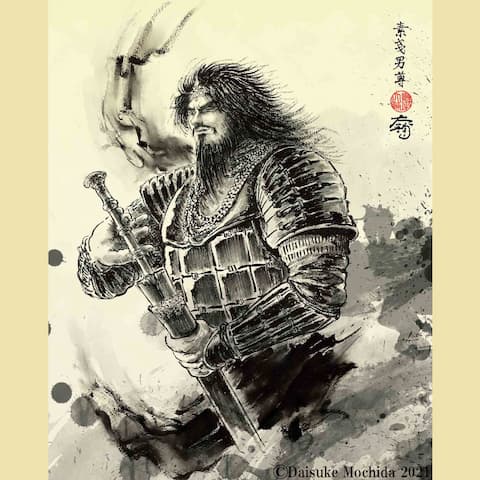

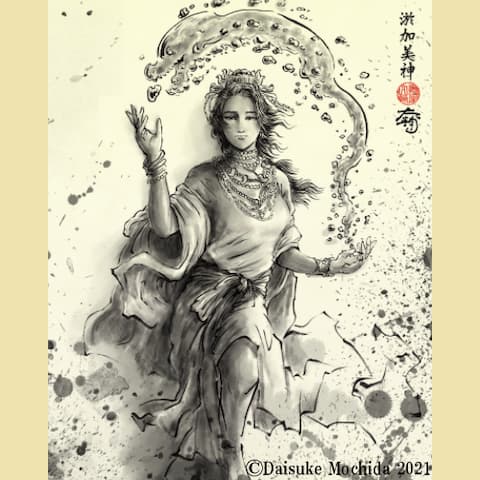

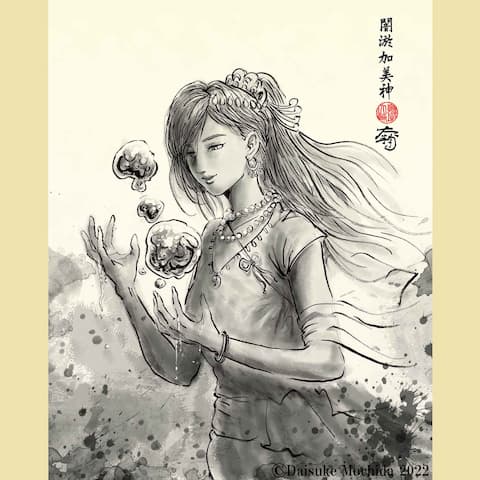

淤加美神(Art Mochida Daisuke)

高龗神(たかおかみのかみ)とは?

日本神話「神産み」においてカグツチ神がイザナギ神に切られた際に生まれた神さま。水の神や雨乞いの神として信仰されています。神名の龗(おかみ)は龍の古語であることから、原像は美しい女性に化身して人間の前に現れる龍神(蛇神)か、その神に仕える巫女の神格化とされます。

龗神(おかみのかみ)の名称・神格・ご利益

名称

| 古事記 |

|---|

| 淤加美神(おかみのかみ) |

| 日本書紀 |

| 龗神(おかみのかみ) |

| 別称 |

|

高龗神(たかおかみのかみ) |

神格

| 水の神 | 龍神 | 雨乞いの神 |

| 水源の神 |

ご利益

| 祈雨・祈晴 | 農水安全 | 商売繁昌 |

| 夫婦和合 |

関連神

| 生み神 |

迦具土神(カグツチ) |

|---|---|

| 子神 | 日河比売(ヒカハヒメ) |

天と地の水を司る龍神

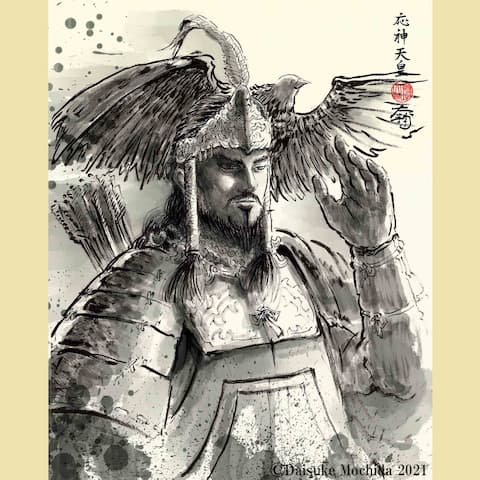

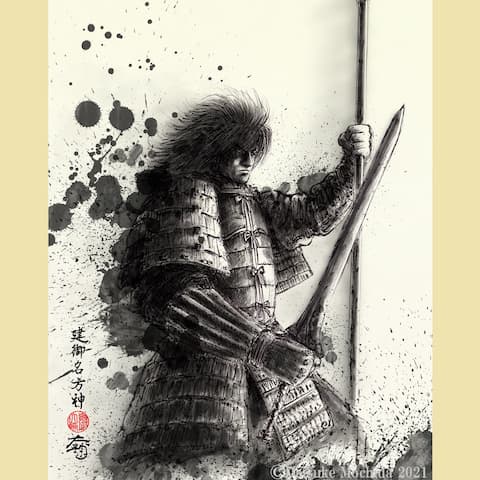

闇淤加美神(Art Mochida Daisuke)

神名の「龗(おかみ)」は雨(水)をつかさどる龍神の意味です。

『古事記』ではイザナギ神が火の神カグツチを斬り殺した際に、イザナギの剣の柄に溜った血から闇龗神が生まれます。

『日本書紀』でも、イザナギ神がカグツチ神を斬ったときに生じた三柱のうちの一柱として、高龗神と記される。

火はとても重要なもので使い方を間違えると大きな災いをも招きます。その荒ぶる火を鎮めるため、火の神から水の神が誕生したのでしょう。

高淤加美神(タカオカミ)と闇淤加美神(クラオカミ)は同一の神、または、対の神とされ、その総称が淤加美神とされます。

タカオカミ神とクラオカミ神は一緒に祭神とされていることが多く、『古事記』では同神とされています。また主祭神として祀る貴船神社でも同一神とされます。

タカオカミ神の「高」は高い峰・天といった意味で「山上の龍神」。一方のクラオカミ神の「闇」は鬱蒼とした緑に覆われた暗い渓谷をイメージすることから谷底暗闇の龍神とされます。

山に降った雨はやがて谷を下って川となり野を潤すことから、峰から下る渓流に宿る神霊という性格がうかがえ、役割は谷の水をつかさどる神と考えられます。

稲作と関係の深い雨乞いの神

出典:たかおがみ(山崎朝雲)

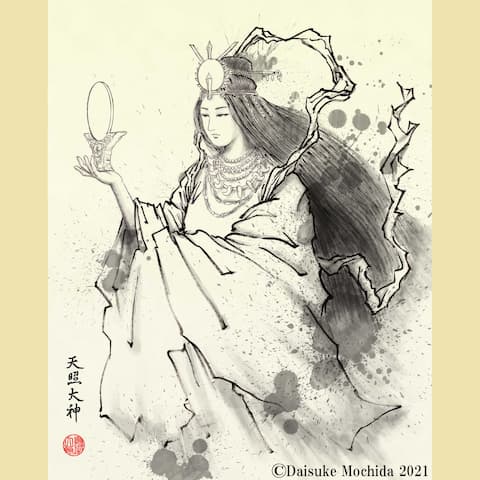

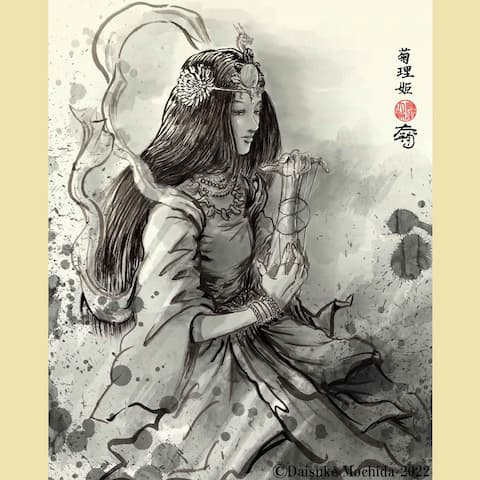

日本には数多くの雨乞いの神さまがいます。有名な神社の祭神から、民族信仰の無名の神さままで含めれば相当な数になるでしょう。そのなかでも代表的なのがこの水の女神タカオカミ神です。

水の神はその性格によって様々で、井戸神、灌漑用水の神、漁業の神、火難よけの神など特徴があります。タカオカミ神の雨乞いの神としての神格から考えると、稲作と深く関係する雨水の神、つまり水田に利用される水をつかさどる機能と見れます。

全国に分布する雨乞社、雨の宮、雨降社などの神社は、ほとんどが雨の神を祀っていたもの。元は名もない川の神や雨の神として個々に独立した神さまとして祀られていたものが、やがて水の神として神格を与えられるようになります。それがタカオカミ神の本来的な姿と考えることができます。

民俗的な水の神は、雷神や龍神として信仰されていますが、タカオカミ神の原像は、美しい女性に化身して人間の前に現れる龍神(蛇神)か、その神に仕える巫女の神格化と思われます。

スポンサードリンク

龗神が祀られている神社

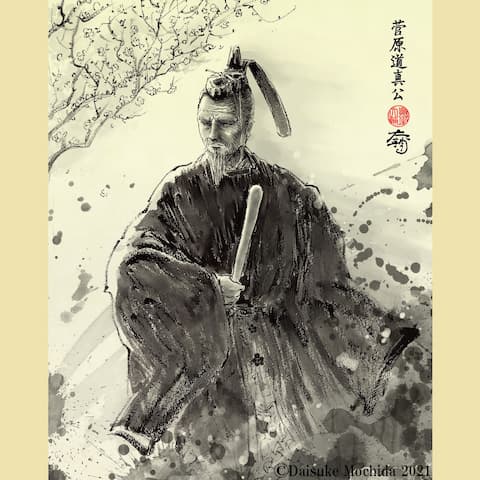

貴船神社 奥宮

| 深見神社 | 神奈川県大和市深見3367 |

|---|---|

| 賀久留神社 | 静岡県浜松市西区神ケ谷町4279 |

| 白龍神社 | 愛知県名古屋市中村区名駅南1-8-14 |

| 貴船神社 | 京都府京都市左京区鞍馬貴船町180 |

| 吉田神社(摂社 神楽岡社) | 京都府京都市左京区吉田神楽岡町30 |

| 丹生川上神社(上社) | 奈良県吉野郡川上村大字迫869-1 |

| 丹生川上神社(下社) | 奈良県吉野郡下市町長谷1-1 |

| 高靇神社 | 奈良県天理市櫟本町2524 |

その他の貴船神社、意加美、意賀美、雄神と名がつく神社

タカオカミ神を祭神とする神社は京都の貴船神社を本源とする貴船社系を中心に全国に分布する雨乞い信仰の神社など約三百社にのぼります。

貴船神社は古く朝廷から祈雨、祈晴の神として崇敬され、水の神とし農業、醸造、染織、料理飲食、浴場などの業種の関係者から信仰を集めています。

貴船社の祭神はタカオカミ神とされていますが、古書などにはクラオカミ神ともミズハノメ神ともいわれています。タカオカミ神はクラオカミ神と一緒に祭神とされていることが多く、『古事記』では同神とされています。