加具土命・軻遇突智(カグツチ)はどんな神さま?

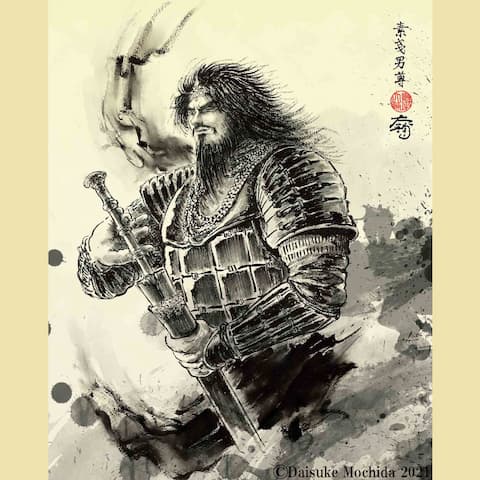

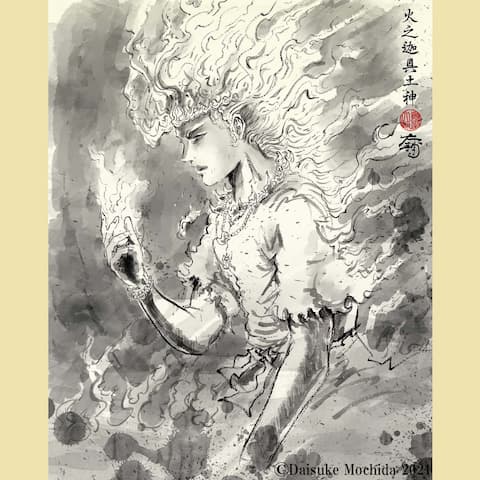

出典:火之迦具土神(Art Mochida Daisuke)

カグツチとは?

カグツチは火の神様です。神生みにおいてイザナミ神が産んだ最後の御子ですが、火の神を産んだことでイザナミは亡くなり、これに怒ったイザナギ命に斬り殺されます。切られたカグツチの体や血からは、岩石の神、火の神、雷神など様々な神が生まれました。防火の神、鍛冶の神、陶器の神の神格を持つ神さまです。

カグツチの名称・神格・ご利益

名称

| 古事記 |

|---|

|

火之夜藝速男神(ひのやぎはやをのかみ) |

| 日本書紀 |

|

軻遇突智(かぐつち) |

| 別称 |

|

迦具土大神(かぐつちのおおかみ) |

「カグ」は火が燃えるさまを表し、別名火之炫毘古神の「カガ」は輝くさまや、かがり火。火之夜藝速男神の「ヤギ」は焼き。「ハヤ」は炎が素早く辺りのものを焼き尽くす意味。さらに火産霊は「火を産む霊」と火の精霊そのものを表します。

神格

| 火の神 | 鍛冶の神 | 防火の神 |

| 陶器の神 | 温泉を恵む神 |

神徳・ご利益

| 鎮火・防火 | 火難除け | 郷土守護 |

| 陶器業守護 | 金運向上 | 開運招福 |

| 交通安全 | 鉱業守護 |

関連神

| 産神 | 伊邪那岐命(イザナミ) |

|---|

父神に斬り殺されるも様々な神を生む

出典:火之迦具土神「古事記と日本の神々」

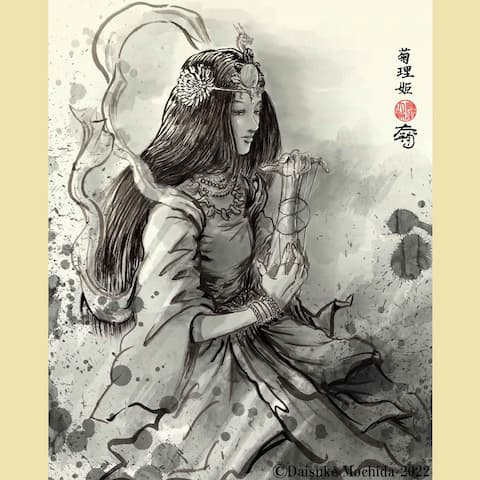

カグツチ神は母神であるイザナミ神が最後に生んだ御子神です。火の神であるが故、生んだときにイザナミ神は陰部に大火傷を負い、それが致命傷となり死んでしまいます。

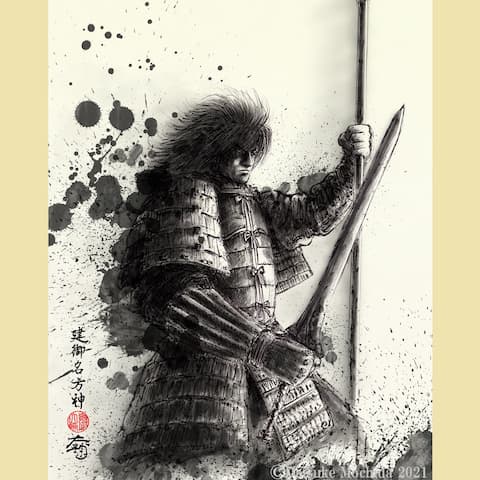

出雲国と伯耆国の境にある比婆山にイザナミを葬った後、イザナギは妻の死に嘆き激高し、腰にさしていた十拳剣(天之尾羽張)でカグツチ神の首を切り落とします。

このときカグツチの血から岩石の神・火の神・雷神・水の神などの神が生まれ、カグツチ自身の体からも多くの山の神が生まれました。

この話はまさしく火山が噴火したときの現象をイメージさせるのと同時に、岩石、火、水という要素から鍛冶の作業工程にも重なります。いずれの神にも共通しているのは鉱山や農耕、工業といった「生産」にかかわる神という点です。

『日本書紀』の一書では、火の神の血が石や樹に染みこんだことで、石や木には火が含まれるものであると語られています。これは火の分神である「火の粉(火の子)」が木や石に入っていて、これらをこすると火が生まれる鑽火の由来を物語っているとも考えられます。

火切杵、火切臼を使用する発火法にもつながり、命を生む男女の交合にもイメージできます。

カグツチの血から生まれた神

| 十拳剣の柄についた血 |

闇淤加美神(くらおかみのかみ) |

|---|---|

| 岩石についた血 |

石折神(いはさくのかみ) |

| 鍔についた血 |

甕速日神(みかはやひのかみ) |

カグツチの死体から生まれた神

| 頭 | 正鹿山津見神(まさかやまつみのかみ) |

|---|---|

| 胸 | 淤縢山津見神(おどやまつみのかみ) |

| 腹 | 奥山津見神(おくやまつみのかみ) |

| 左手 | 志藝山津見神(しぎやまつみのかみ) |

| 右手 | 羽山津見神(はやまつみのかみ) |

| 性器 | 闇山津見神(くらやまつみのかみ) |

| 左足 | 原山津見神(はらやまつみのかみ) |

| 右足 | 戸山津見神(とやまつみのかみ) |

父神に斬り殺されるという悲運な神さまですが、16柱もの神さまを生みました。

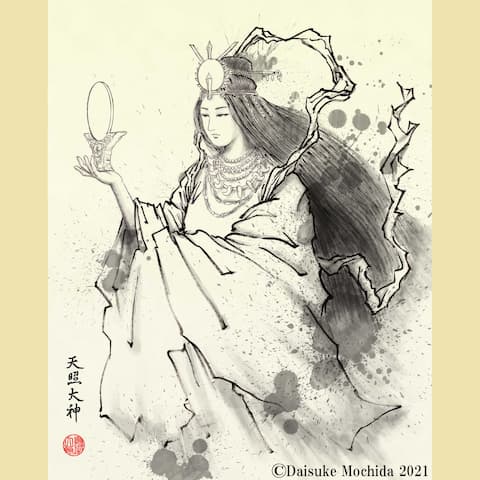

脅威と恩恵を合わせ持つ火の神

出典:火之迦具土神「日本の神々辞典」

人類が最初に火を意識したのは、火山や落雷による山火事などの自然エネルギーでした。

火をコントロールできるようになると、人に文化的な生活をもたらす便利なエネルギーとなります。しかし、どんなに便利になっても火本来の脅威という側面を失われません。

たとえば民間信仰で家の台所に祀られている竈の神や荒神と呼ばれる火の神がいます。

これらの神はふだん人間の生活を守り、富を与えてくれると言われます。しかし、その神を穢すようなことをして怒らせると、荒れ狂い、すべてを焼きつくし家や財産、時には命まで奪われてしまいます。

このような驚異と恩恵の二面性は自然神の基本的な性格です。中でも火の神はその振り幅が大きいですが、これは人の生活に密接な関係がある神さまだからこそ。

そのため人は古くから火の神を大事に祀ってきたのでしょう。

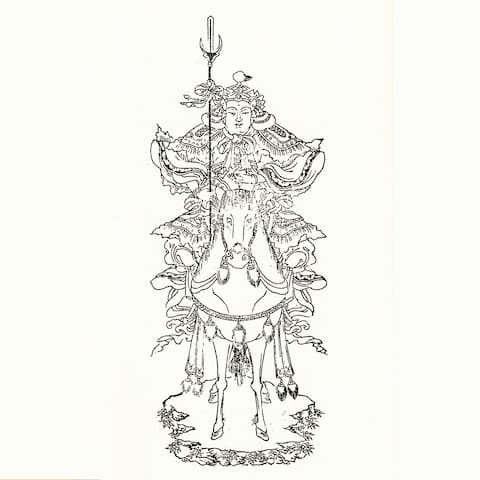

京都の防火神「愛宕さま」として活躍

愛宕大権現

出典:日本の神々辞典

愛宕神社や秋葉神社に祀られるカグツチ神(火産霊神の名で祀られていることも多い)は防火の神として有名です。

愛宕神社のある京都の愛宕山は、大天狗の太郎坊が君臨したと言われる全国の天狗の本拠地とされます。中世には修験道場の霊山として栄え、ここで修行した山伏たちが諸国を巡って愛宕信仰を広めました。

諸国を巡る先々でカグツチ神を小高い山や丘に勧請したことから、カグツチ神は火防の神として広く信仰されるようになります。

明智光秀も崇敬していたとされ、「本能寺の変」の数日前には愛宕山に登り愛宕神社に参拝したとされ、末社の太郎坊社ではおみくじを何度か引いたという逸話もあるそうです。

特に京都市愛宕神社の「火迺要慎」の火伏せ札は有名で、京都中の台所に貼られています。また、3歳までに参詣すると一生火事に遭わないといわれます。

スポンサードリンク

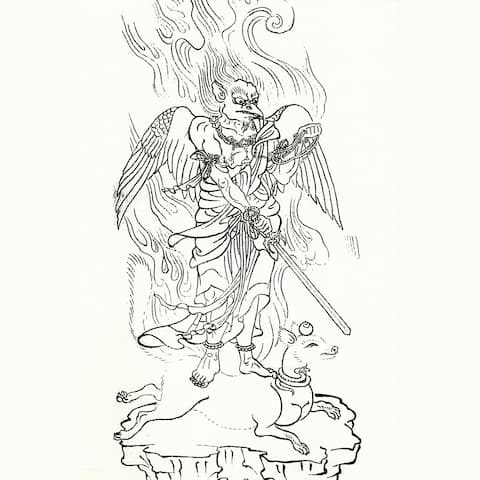

秋葉さまとしてのカグツチ

秋葉大権現(六角堂能満院仏画粉本仏教図像聚成下巻より)

出典:日本の神々辞典

秋葉神社は総本社は静岡県の秋葉山本宮秋葉神社です。はじめて社殿が建ったのは和銅2年(709年)といわれ、古代は秋葉山が御神体とされていました。

秋葉神は山岳信仰からはじまり、中世になると神仏習合を経て秋葉山大権現として信仰されるようになります。一に剣難、二に火難、三に水難の神といわれ武士の崇敬を集めました。

江戸時代には、絶え間なく火災に見舞われた江戸庶民を中心に信仰を集め、各地に秋葉講が結成されたことで、全国的に秋葉信仰が広まります。電気街で有名な秋葉原の名前も、当時の信仰の名残を伝えるものです。

こうした庶民信仰の一方、秋葉神社は朝廷や武家からも篤い信仰を受けます。

源頼朝をはじめ、足利尊氏、武田信玄、加藤清正などが太刀を奉納。永禄12年には徳川家康も州朱印領45万石を寄せたとされます。

陶器の神さまとしての顔も持つ

カグツチは火をつかさどる鍛冶の神としての信仰から、焼き物の神としての顔もあります。

焼物を作る上で最も重要といえるのが「火加減」です。陶器を窯で焼き上げるときには、計算と経験を尽くしたあと最後は火の神の手に委ねるそうです。

このように焼物の仕上がりは「火」次第ということもあり、国内の焼物産地の多くに陶磁器業者の守護神が祀られる陶器神社があり、そこにカグツチ神が祀られます。

カグツチ神が祀られている有名な神社

| 秋葉山本宮秋葉神社 | 静岡県浜松市天竜区春野町領家841 |

|---|---|

| 伊豆山神社 | 静岡県熱海市伊豆山708-1 |

| 野々宮神社 | 東京都港区愛宕1-5-3 |

| 玉造稲荷神社 | 大阪市中央区玉造2-3-8 |

| 愛宕神社 | 京都府京都市右京区嵯峨愛宕町1 |

| 火男火売神社 | 大分県別府市火売948 |

| 産田神社 | 三重県熊野市有馬町1814 |

| 花の窟神社 | 三重県熊野市有馬町130 |

その他全国の愛宕社、伊豆山神社、火産霊神社、豊麻神社、陶器神社

火男火売神社(大分県別府市)

宝亀2年(771年)に創祀された神社。別府温泉の源である鶴見岳の2つの山頂を火之加具土命、火焼速女命の男女二柱の神として祀る。温泉を恵む神としても信仰されます。

産田神社(三重県熊野市有馬町)

イザナミにより出産されたとする同神社の社伝が存在する他、カグツチの墓所とも。

花窟神社(三重県熊野市有馬町)

境内に鎮座するイザナミ命の御陵の対面にカグツチの御陵も併せて鎮座。