九頭龍のご利益や祀られる神社

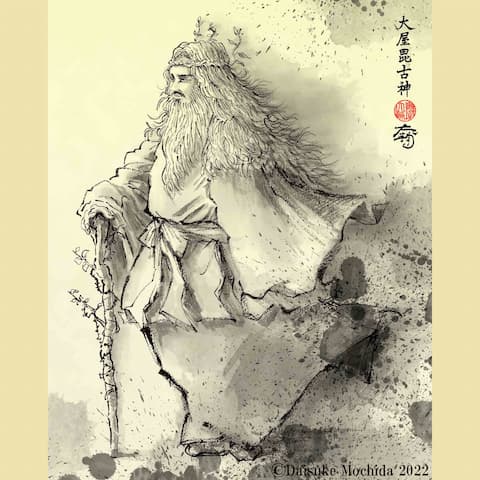

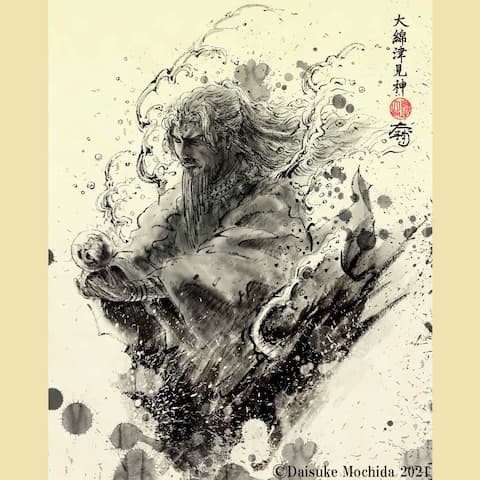

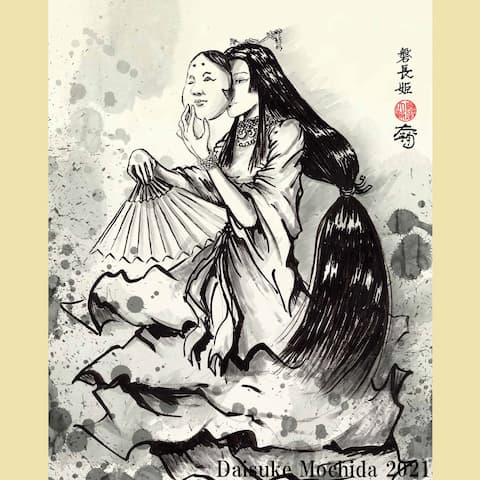

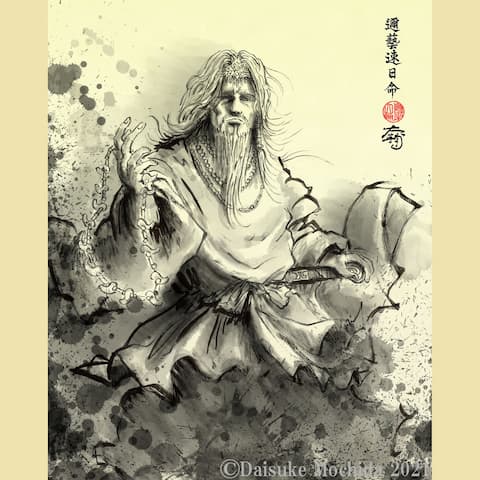

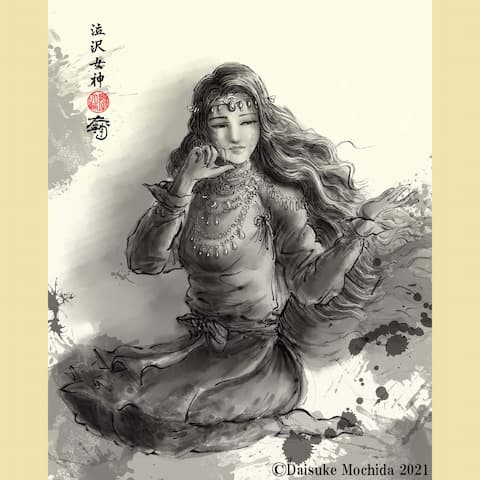

出典:九頭龍「日本の神々辞典」

九頭龍とは?

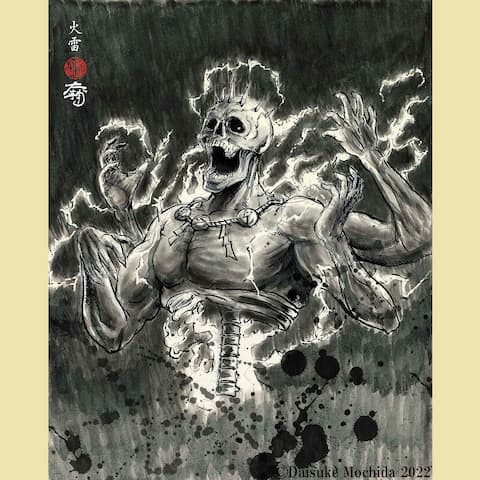

龍の中で最も神格が高い諸龍の王。龍神信仰の一種で、1つの体に9つの頭を持つ龍神です。雨乞いや子雨などに霊験あらたかとされます。そもそも龍はインド神話では蛇を神格化した人面蛇身の半神で、雲雨のを支配する霊力をもつとされる。仏教に取り入れられ、仏法守護の天龍八部の一つとされます。龍の種類は多いですが、なかでも九頭龍の神格はもっとも高く、諸龍の王といわれています。密教においても九頭龍は、胎蔵界曼荼羅の水天の眷属になっています。左手に索を、右手に戟を持ち、善神とされています。

九頭龍の名称・神格・ご利益

名称

| 名称 |

|---|

|

九頭龍(くずりゅう) |

神格

| 水神 | 事業繁栄の神 |

ご利益

| 水の守護 | 雨乞い | 事業発展 |

| 縁結び | 虫歯治療 | 商売繁盛 |

| 金運守護 | 長寿 | 昇進 |

| 子宝 |

日本各地に残る九頭龍に関する伝承

長野県「戸隠神社」の九頭龍伝承

戸隠信仰の中心は九頭龍信仰です。しかし、戸隠神社に祀られている九頭龍大神(九頭竜権現)は、はじめから九頭龍と呼ばれていたのではありません。最初は九頭一尾の蛇の怪物として登場します。

嘉祥2年(849年)。学問という名の修行者が飯縄山で七日間祈念していました。ある日、岩屋の前で法華経を唱えていると、九頭一尾の鬼がやって来ます。

「誰が法華経を唱えているのか。前に唱えていた者たちは、自分が聞きに来たときに、自分の毒気に触れてしまい、悪意はないのにみんな亡くなってしまった。私は欲にまみれて施物を用いたためこの姿になってしまった。ここで法を破り過ちを犯すこと40回以上。自分も法華経の功徳によって、最後には菩提を得たいものだ」と言います。

それを聞いた学問は鬼に「姿を隠せ」と言い放つと、鬼は元の所に戻り、石屋内に籠り終わると、学問は石屋の戸を封じます。封じられた鬼は善神に転じ、九頭龍権現として崇められるようになりました。

ちなみに、戸隠の九頭龍は梨が好物とされます。

虫歯に妙験があるとされ、十返舎一九の『戸隠善光寺往来』には、虫歯を患う者が、梨を断って当社に祈れば必ず治ると記されているそうです。また、好物の梨を供えると歯の痛みを取り除いてくれるとのことです。

神奈川県「箱根」の九頭龍伝承

「箱根九頭龍神社」出典:wikipedia

神奈川県の箱根神社の由緒では、箱根神社を開いた万巻上人が芦ノ湖の九頭龍を調伏して帰依させたとされます。

芦ノ湖がまだ万字ヶ池と呼ばれていた時代の箱根の村では、毎年若い娘を芦ノ湖に棲む毒龍に人身御供として差し出すという慣習があったそうです。箱根山で修行中の万巻上人がこのことを知ると、法力で毒龍を改心させ村人たちを救うと決意します。

万巻上人は湖畔で経文を唱え毒龍に対して、人身御供を止めるように懇々と仏法を説くと、ついに毒龍は宝珠・錫杖・水瓶を携えた姿で湖から出現します。

過去の行いを詫びた毒龍ですが、万巻上人はそれでも鉄鎖の法を使い、龍を湖底の「逆さ杉」に縛り付け、仏法を説き続けます。

これに龍は、「もう悪事はせず、地域一帯の守り神になる旨を約束をする」と誓い、万巻上人は龍の約束が堅いことを知り、九頭龍大明神としてこの地に奉ります。

戸隠と箱根はともに明治維新までは修験道の場でもありました。九頭龍は地主神の象徴であり、その信仰は神仏習合の土壌の中で育まれたと見られます。

福井県「九頭竜川」流域の伝承

「毛谷黒龍神社」出典:wikipedia

雄略天皇21年(477年)。継体天皇主導のもと、日野、足羽、黒龍三つ大河を治水する大工事が行なわれました。

黒龍川(後の九頭竜川)は暴れ大河だったことから、守護と産業興隆を祈願し、水の神である高龗大神を黒龍大神、闇龗大神を白龍大神として、二柱の御霊を高尾郷黒龍村毛谷の杜に創祀されました。

後の寛平元年(889年)6月、平泉寺の白山権現が人々の前に姿を現し、その姿を川に浮かべました。すると九つの頭を持った龍が現れ、尊像を頂くようにして川を流れ下り、黒竜大明神の対岸へ泳ぎ着きます。これ以来、この川は「九頭龍川」と呼ばれるようになります。

九頭竜川の流域には、九頭龍権現を祀る祠が多く、水源にはやはり修験道と関係が深い白山があります。

千葉県「鹿野山」の九頭龍伝承

「神野寺」出典:きみつの観光情報

千葉の鬼泪山(きなだやま)には、九頭龍という九つの頭を持つ巨大な大蛇が棲みつき、村人を襲い人々を喰らったという伝承があります。困った村人は都に使いを出し大蛇退治を願い出たところ、大和武尊が遣わされます。

ヤマトタケル尊は村人に「必ず大蛇を退治してみせよう」と誓い、鬼泪山に入っていきます。ところが九頭龍が一向に見つかりません。探し疲れたヤマトタケル尊はいつしか眠ってしまいます。するとそこに九頭龍が現れ、ヤマトタケルを一飲みにしてしまいます。

ヤマトタケルが九頭龍征伐に出発してから三日経った頃、村の小川の水が徐々に赤く染まっていきました。村人たちが話しているとヤマトタケル尊が現れ「蛇に一呑みにされてしまったが、奴の腹の中を切り裂いて外へ出られた。そして、九つの頭を全部切り落とした」と言ったそうです。

ヤマトタケルによって退治された九頭龍の霊魂は長年を通じて供養され、「九頭竜権現」として神野寺の仁王門に鎮座し祀られています。ちなみに、鹿野山測地観測所付近には「大蛇作」「蛇堀」などと呼ばれる場所は、かつて大蛇の棲息していた場所と伝わっています。

兵庫県の「多田神社」の九頭竜伝承

「小戸神社」出典:wikipedia

今からおよそ一千年前、源満仲公が新しい館をどこに築こうか思い悩み、同国一の宮の住吉大社に参籠します。

すると『北に向って矢を射よ。その矢の落ちる所を居城とせよ』と神託を受け、源満仲は鏑矢を放ちます。家来を引き連れ放った矢を探していると、白髪の老人に出会い、矢の落ちた場所を教えてもらいます。

老人に教えられた場所に行ってみると、大きな沼があり、そこには二匹の九頭竜がおり、その一匹の目には矢が刺ささっており、大蛇は暴れまわっていました。

死に物狂いの大蛇は、苦しそうに堰を切って沼から逃げ出しますが、力尽きて命を落とします。もう一匹の大蛇は下流の方へ逃げますが命を落とします。

村人たちは九頭竜の犠牲で田畑が拓かれたことを感謝し、九頭龍大明神、九頭龍大権現、白龍大神と崇め祀りました。

矢が刺さった九頭竜が亡くなった場所は、「九頭死(くずし)」という地名で1988年頃まで存在していました。現在では東多田という地名となり、同地の「九頭の社」に九頭大明神として祀られています。 下流へ逃げた九頭竜は小戸神社境内に「白竜社」に祀られています。

青森県「十和田神社」の九頭龍伝承

「十和田神社」出典:wikipedia

十和田神社縁起の1つに九頭龍が登場します。

熊野で修行した南祖坊が鉄の草鞋と錫杖を神から授かり「百足の草鞋が破れた所に住むべし」と夢を見て諸国をめぐり、十和田湖畔でちょうど百足めの草鞋が尽きます。

当時の十和田湖は八頭の大蛇が支配していました。この大蛇は元は人間で八郎太郎というマタギでしたが、湖の岩魚や水を飲むうちに大蛇になっていしまったそうです。

南祖坊はその霊験により「九頭龍」に変化。約36mもの身体をもって八郎太郎を退治しました。その南祖坊を青龍権現として崇め祀ったのが今の十和田神社とされます。

境内の熊野神社には彼の履いていたという鉄の草鞋が奉納されています。

滋賀県「三井寺」の九頭龍伝承

「三井寺」出典:wikipedia

大津市三井寺(園城寺)金堂の近くには、天智天皇・天武天皇・持統天皇の三帝が産湯に用いたという霊泉が湧いており、この霊泉に九頭龍神が住んでいると伝わります。

古記には、九頭龍神は年十日、深夜丑の刻に姿を現し、金の御器を用い水花を金堂の弥勒菩薩まで供えに来られると伝わります。

そのため、その期間は泉のそばを通ることを禁じられており、近づいたり、覗いて見るなどの行為は、「罰あり、とがあり」とされました。

京都市右京区の九頭竜大社は、地元では「八瀬の九頭竜さん」として知られます。大西正治郎(1913~1988年)が、昭和29年に夢で見たとういう「九頭竜弁財天大神」の神託を受けて開教したものです。伝統的に九頭龍の本地は弁財天とされている。同じ水神ということから弁財天と結びついたとみられます。

九頭龍・九頭竜神社の一覧

| 十和田神社 | 青森県十和田市奥瀬十和田湖畔休屋486 |

|---|---|

| 白九頭龍神社 | 宮城県蔵王町曲竹字明神河原3-1 |

| 九頭龍大権現 | 茨城県つくば市みどりの南106-5 |

| 九頭竜神社 | 埼玉県熊谷市久下 |

| 箱根九頭龍神社 本宮 | 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根88 |

| 九頭龍神社 | 東京都西多摩郡檜原村数馬7076 |

| 九頭龍神社 | 東京都多摩市関戸4-19-2 |

| 九頭竜神社 | 新潟県新潟市西区 |

| 毛谷黒龍神社 | 福井県福井市毛矢3-8-1 |

| 小戸神社 | 兵庫県川西市小戸1-13-17 |

| 九頭龍社 | 山梨県韮崎市上祖母石 |

| 戸隠神社九頭龍社 | 長野県長野市戸隠3690 |

| 九頭龍神社 | 岐阜県下呂市馬瀬堀之内696 |

| 九頭龍神社 | 静岡県浜松市東区植松町64-12 |

| 神籬 九頭龍宮 | 兵庫県多可郡多可町加美区市原 |

| 九頭神社 | 兵庫県川西市東多田2-7-5 |

| 九頭竜大社 | 京都府京都市左京区八瀬近衛町681 |

| 九頭龍神社 | 和歌山県田辺市本宮町皆地285 |

| 四天王寺庚申堂 九頭龍大権現社 | 大阪府大阪市天王寺区堀越町2 |

| 九頭龍大権現 | 岡山県倉敷市船倉町 |

| 九頭龍神社 | 香川県丸亀市飯山町東坂元 |