アヂスキタカヒコネはどんな神さま?ご利益と神格も紹介

名称

| 古事記 |

|---|

|

阿遅鉏高日子根神 |

| 日本書紀 |

| 味耜高彦根命 |

| 出雲風土記 |

| 阿遅須枳高日子 |

| 別称 |

|

迦毛大御神(かものおおみかみ) |

神格

| 雷神 | 農耕神 | 蛇神 |

| 不動産業の神 |

ご利益

| 農業守護 | 不動産の守護 | 商売繁昌 |

| 家内安全 | 縁結び | 文筆業の守護 |

関連神

| 父神 | 大国主神(おおくにぬしのかみ) |

|---|---|

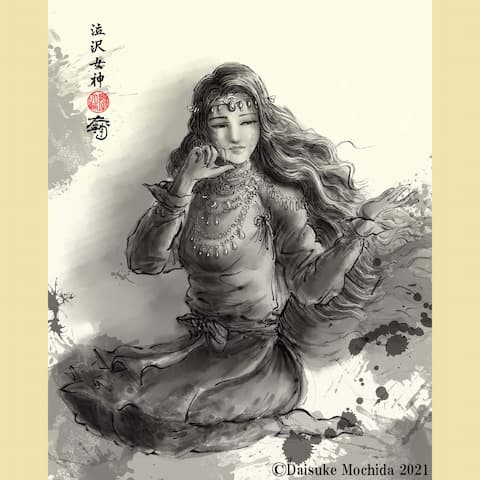

| 母神 | 多紀理毘売命(たきりびめ) |

| 妹神 | 高比売命(したてるひめ) |

| 妻神 | 天御梶日女命(あめのみかじひめ) |

| 子神 |

多伎都比古命 |

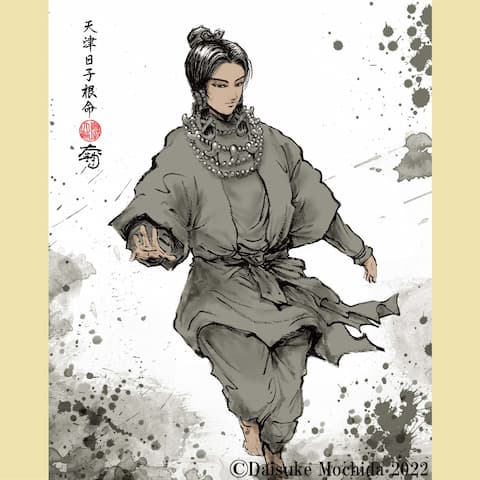

| 友神 | 天若日子(あめのわかひこ) |

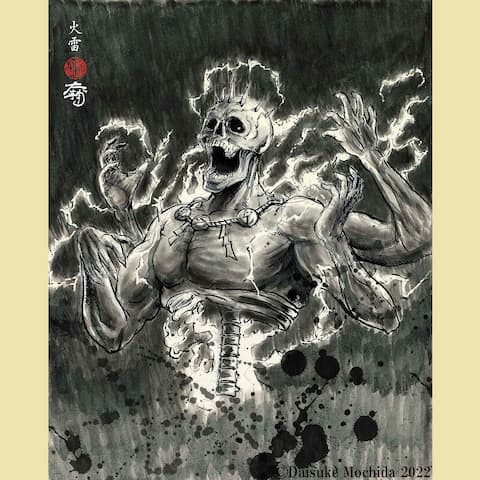

鋤と雷の霊力が合体した農耕神

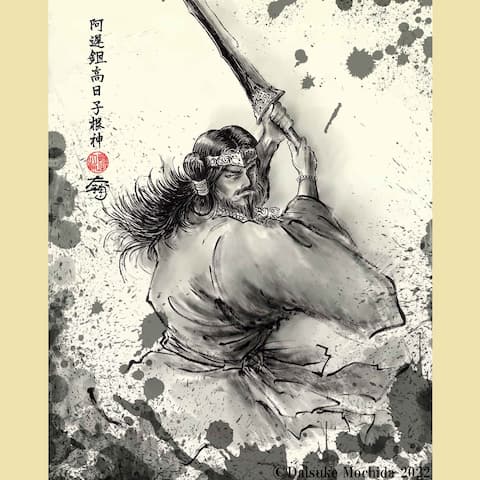

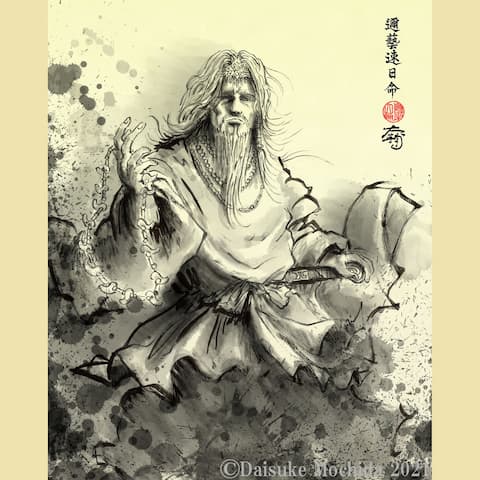

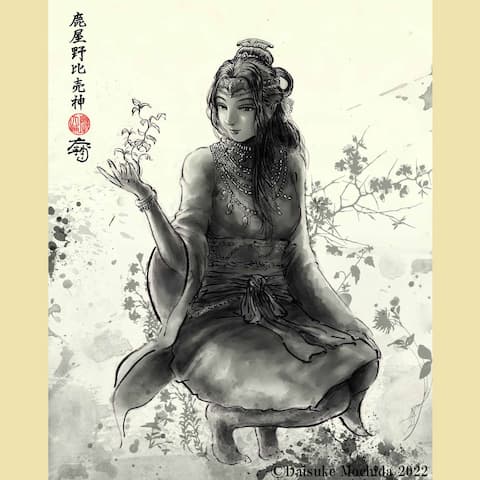

アジスキタカヒコネ命は、国譲り神話にアメノワカヒコ命の友人として登場する美青年の神さまです。名前のスキは、農具の「鋤(すき)」から連想されたもので、もともとは鋤を御神体とする農業神だったようです。

『古事記』では、友人のアメノワカヒコ命の葬式に天界から弔問に訪れますが、その姿が瓜二つだったことから死者が生き返ったと間違われてしまいます。

それを「穢らわしい」と激怒したアジスキタカヒコネ命は、神度剣(かむどのつるぎ)を抜いて喪屋を切り倒し、足で蹴り飛ばして天地に飛び去ったといいます。

このときの激怒ぶりや天地を行き来する姿は雷神をイメージさせます。

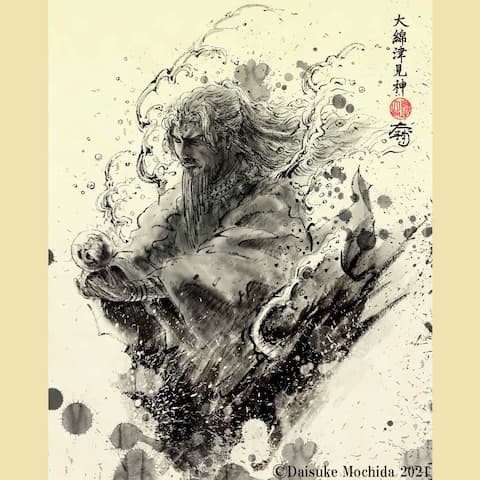

農具の鋤は、田の神さまを祀るときの呪具でもありました。鋤と雷との関係を示す説話に、『日本霊異記』の道場法師の話があります。

昔、農民が畑で金杖(鋤?)を持って立っていると、突然雷雨に襲われ、目の前に落雷します。そのあとに頭に蛇を巻きつけた不思議な姿の子どもが立っていました。

その子どもはのちに元興寺の童子となって、やがて出家して道場法師と名乗ります。

その後、元興寺の田が渇水に悩まされていたとき、鋤柄の杖を水門の口に置いて田に水を引き入れるという霊妙な力を発揮したとされます。

鋤は神霊の依り代として機能し、そこに宿るのは雷神=水の神です。道場法師の不思議な霊力の発揮は、農耕を助ける鋤と雷神の霊力を結びつけたものです。

こうした言い伝えが残っていることから、鋤と雷との密接な関係は農民の間でも一般的な信仰としてあったものと考えられます。

幼少時のアジスキタカヒコネ神

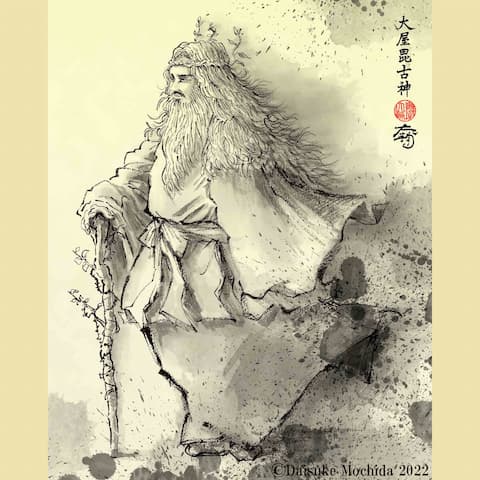

『出雲国風土記』によると、幼少時のアジスキタカヒコネ神の泣き叫ぶ声が非常に大きく、昼夜通して泣いていました。

高屋を作って梯子(はしご)を掛けてそれを上り下りさせて育てられたといいます。髭が長く伸びるほどになっても、昼夜泣いているばかりで言葉も喋れませんでした。

親神はアジスキタカヒコネ神を船に乗せて八十島やそじまを巡り楽しませようとしますが、それでも泣き止みません。

三津の郷の項で、親神は夢の中で「御子(アジスキタカヒコネ)が泣く理由を教えて下さい」と祈願し、その夜、御子が喋れるようになる夢を見ます。

目覚めて御子に問いかけると「御津」と答えました。親神が「どこをそう言うのだね?」と尋ねると、アジスキタカヒコネはただちに親神の前から立ち去り、石川を渡り、坂の上まで行ってとどまり「ここです」と答えます。

そのとき、その津の水が湧き出て、その水を浴びて身体を清めたとあります。

大和の葛城山に宿る神霊

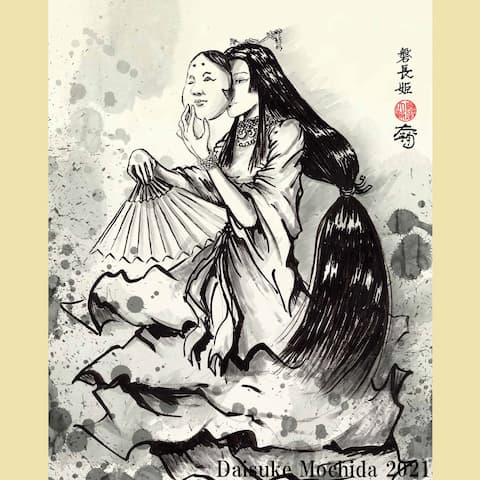

アヂスキタカヒコネ命は、別名カモ大神と呼ばれています。その本拠は大和(奈良県)の葛城(現在の高鴨神社のある地)といわれ、『続日本紀』に次のような話があります。

雄略天皇が葛城山で狩猟をしたとき、土地の老漁師が天皇と獲物を取り合って争いました。怒った天皇はその漁師を他国に追放しましたが、のちにそれが葛城山に宿る神霊だったことが分かり、その地に手厚く祀りました。

この神霊は葛城の豪族の鴨氏の祀る高鴨神(カモ大神)だとされます。この話は大和朝廷の勢力と、出雲系の神さまを信仰する人々との衝突を反映したものと考えられています。

スポンサードリンク