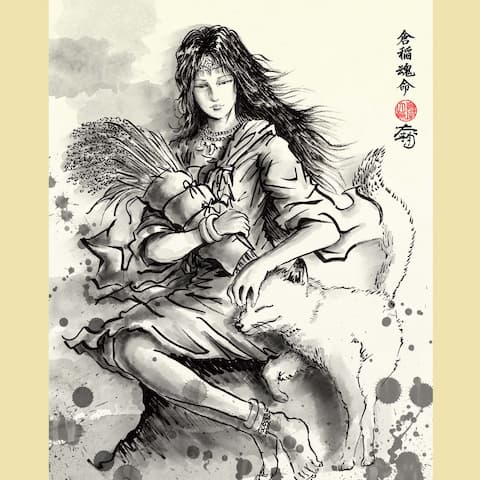

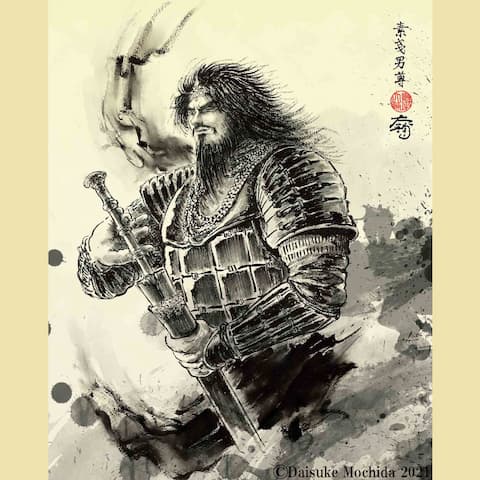

タケミカヅチはどんな神さま?

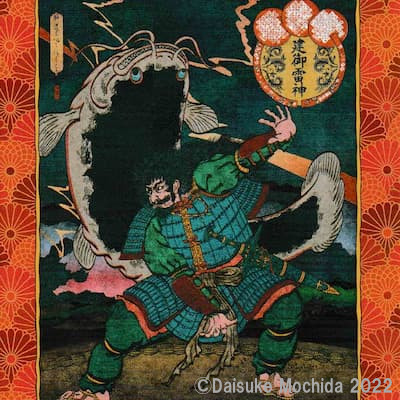

出典:武御雷神(Art Mochida Daisuke)

タケミカヅチとは?

天津神。高天原の「武」の象徴。神話「出雲の国譲り」では、出雲の統治権を譲渡させる功績を挙げ、「神武東征」においては神剣を遣わし神武天皇を救います。鹿島神社総本山の鹿島神宮の祭神「鹿島神・鹿島さま」でも知られる。日本三大軍神の一柱であり、建御名方神と共に相撲の祖神とされます。

タケミカヅチの名称・神格・ご利益

名称

| 古事記 |

|---|

|

建御雷之男神(たけみかづちのおのかみ) |

| 日本書紀 |

|

武甕槌(たけみかづち) |

| 別称 |

|

建雷命 |

神格

| 雷神 | 剣神 | 武神 |

| 軍神 | 地震の神 | 境界神 |

ご利益

| 武道守護 | 武道上達 | 国家鎮護 |

| 航海平安 | 安産守護 | 病気治癒 |

| 厄除開運 | 延命長寿 | 縁結び |

| 交通安全 | 農業守護 |

関連神

| 産神 |

伊邪那岐の十束剣(天之尾羽張)に |

|---|---|

| 子神 | 天兒屋根命(アメノコヤネ) |

| 対神 | 経津主神(フツヌシ) |

葦原中国(出雲国)平定を成した武神

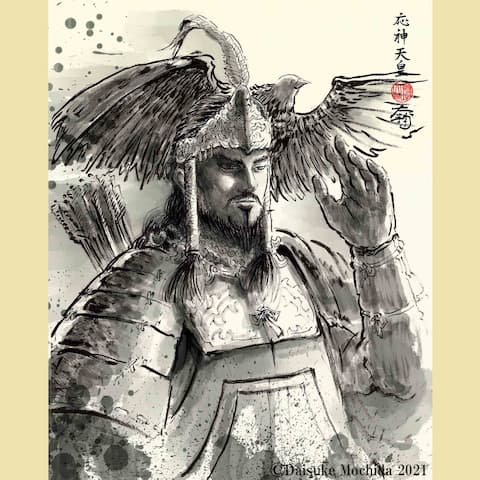

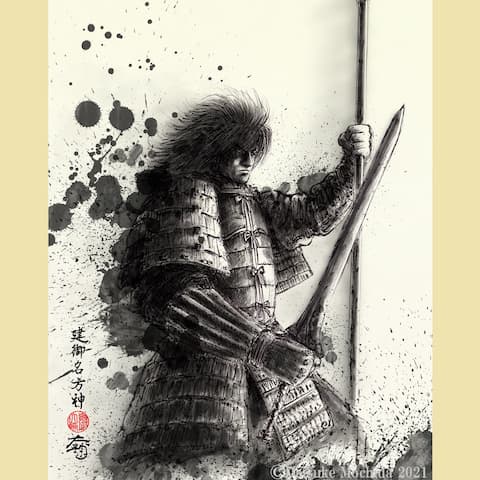

出典:武御雷神「Art Mochida Daisuke」

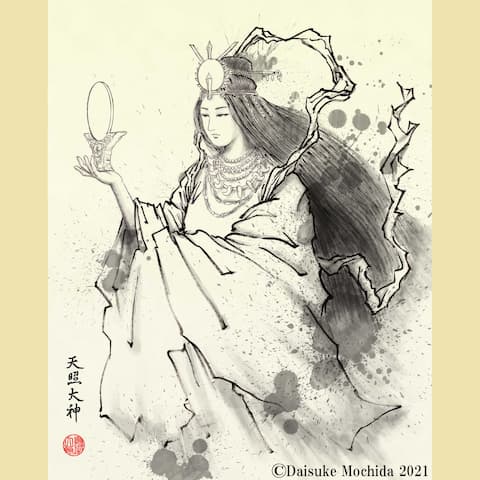

思いのほか難航する葦原中国(出雲国)の平定に困ったアマテラス大神。知恵の神「思金神」に相談すると、葦原中国の平定なら「武御雷之男神」の派遣が適していると提案します。

アマテラス大神の命によりタケミカヅチ神は天鳥船神を副官として地上に向かいます。

タケミカヅチ神の前に遣わされた神と結果は以下の通り

| 神 | 結果 |

|---|---|

| 天忍穂耳命 | 葦原中国の様子が騒がしかったから諦める |

| 天菩比神 | 大国主神に懐柔される |

| 大背飯三熊之大人 | 天菩比神の息子。父と一緒に懐柔される(日本書紀のみ) |

| 天若日子 | 大国主の娘「下照姫」と結婚。自ら射った矢で射殺される |

高天原第5の交渉神として出雲の伊耶佐小浜に降り立ったタケミカヅチ神は、出雲国を統べる大国主神と対峙、十拳剣の切っ先を上にしてそのうえであぐらをかき威圧的に国譲りを迫ります。

大国主神は「私は引退した身です。それについては我が子、八重事代主神が答えるでしょう。ただ、あいにくコトシロヌシ神は狩りと釣りに出かけております」と答えます。

するとタケミカヅチ神は副官のアメノトリフネ神を遣わし、コトシロヌシ神を呼び尋ねると、「この国は天津国の御子に奉りなさいませ」と大国主に告げます。その後コトシロヌシ神は天逆手を打ち、青柴垣を作り、そこにかくれます。

「コトシロヌシ神は我々に従うようにと託宣した」と大国主に詰め寄ると、もうひとりの息子である「建御名方神」が千引石を片手に掲げながら現れ、「力比べをしよう」とタケミカヅチ神に挑んできます。

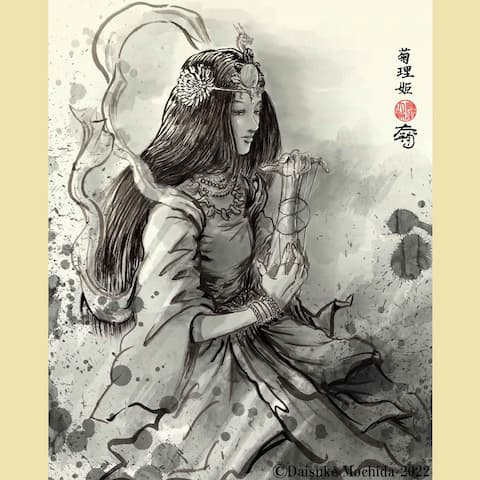

出典:千引石を持ち上げるタケミナカタ「萩野由之」

タケミカヅチ神は手を氷の柱や剣に変形させ、タケミナカタの手を逆さに潰して放り投げます。

怯んだタケミナカタ神はその力に恐れ逃げ出し、科野国の洲羽(諏訪)の地まで逃げますが、追いつかれ降伏します。(このときの戦いが相撲の起源とされる)

出雲に戻りこのことを伝えると大国主神は観念します。

こうしてタケミカヅチ神によって、難航していた地上の統治権を譲渡させる「国譲り」が成されました。

ちなみに、これは『古事記』の記述です。『日本書紀』も内容は概ね一緒ですが、キャスティングが異なったり、タケミナカタ神が登場しません。

「国譲り談判」古事記と日本書紀の違い

| 古事記 | 日本書紀 | |

|---|---|---|

| 司令官 | 天照大御神 | 高皇産霊尊 |

| 司令官の相談相手 | 思金神と八百万の神々 | 八百万の神々 |

| 提案された神 |

伊都尾羽張神 |

経津主神 |

| 任された神と副官 |

建御雷之男神 |

経津主神 |

| 抵抗した神 | 建御名方神 |

鬼神 |

『古事記』では無様な負け方をした神として描かれるタケミナカタ神ですが、中世伝承では神功皇后や坂上田村麻呂を守護した立派な神とされており、香取神宮や鹿島神宮に並ぶ軍神として広く信仰されます。

タケミカヅチの神剣が神武天皇を救う

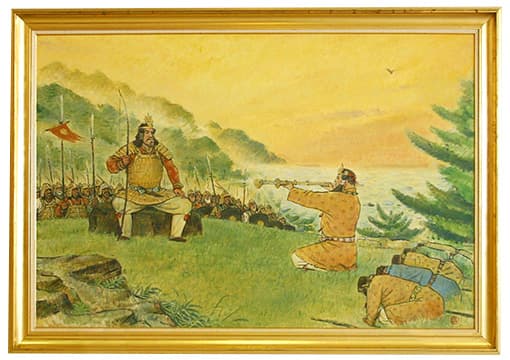

出典:霊剣献上之図「越後一宮 彌彦神社」

神武東征では、熊野の悪神たちの毒気によってカムヤマトイワレビコ命(神武天皇)とその兵士たちは力を失い、全滅の危機に瀕していました。

このピンチにアマテラス大神やタカミムスビ神が、かつて「葦原中国の平定の経験あるタケミカヅチをもう一度降臨させ手助けせよ」と命が下ります。

しかし、タケミカヅチ命は「自分の剣をさずければ事は成るだろう」と言い、布都御魂剣を地上に降ろします。

地上で布都御魂を受け取ったタカクラジ命が剣を持ち寄ると、カムヤマトイワレビコ命は目をさまし、振るうまでもなくおのずと熊野の悪神たちをことごとく切り伏せました。

圧倒的な武威を誇るタケミカヅチ神は、所持する剣も含めて高天原の軍事的な力の象徴といえます。

スポンサードリンク

地震を起こす「おおなまず」を封じる

出典:大鯰を剣で押さえつける鹿島大明神

葦原中国を平定後、タケミカヅチ神は常陸・下総付近に至ります。当時この地方は地震が頻発し、地震は「大鯰」によるものだと人々はいたく恐れていました。

そこでタケミカヅチ神とフツヌシ神は、地中に深く石棒をさし込み、なまずの頭尾を押さえ地震を鎮めます。

その石棒は要石と呼ばれ、鹿島神宮の要石は大鯰の頭、香取神宮の要石は尾を押さえているそうです。

鹿島神宮の要石

香取神宮の要石

江戸時代に恐れられた災害は、地震、雷、火事、おやじの通り地震がトップでした。安政二年(1855年)の「安政の大地震」で江戸は甚大な被害を受けました。

この直後から、地震を引き起こすと信じられていた大鯰を描いた、「鯰絵」と呼ばれる浮世絵が市中に大量に出回ります。中でも鹿島大明神(タケミカヅチ神)が鯰を封じたものが有名で、多種多様だったそうです。

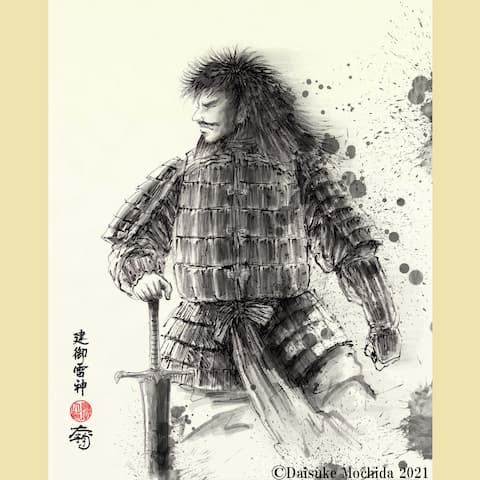

雷神・境界神など多くの神格をもつ威霊神

出典:武甕槌太神「岳亭春信」

武神・剣神と知られるタケミカズチ命ですが、名前のミカヅチは厳雷(いかづち)、御雷(みかづち)とも解釈されていることから、本来の神格は雷神と考えられます。

古代人は天から降ってくる恐ろしい雷を剣になぞらえました。稲光をみて、鋭い剣が一閃して物を切り裂く強力な力を連想したからです。

さらに落雷はすべてを焼き尽くす火の力も併せ持ちます。タケミカヅチ命が、火の神カグツチの血から生まれたことを考えるとその力が理解できます。

そもそも雷神は雨を降らす水神として祀られることも多く、鹿島神(タケミカヅチ)も土着の神として常総地方で古くから信仰されてきました。その中心的な性格から農業守護の神とされます。

もう一つは境界神としての性格です。『常陸国風土記』には鹿島神が船を陸と海とに自由に往来させたと記されており、これは鹿島地方の陸と海との境に位置し、すべてをつかさどる神霊としての姿を示します。つまり、悪霊の侵入を防ぐ神(塞の神)としての役割です。

境界神としての姿は、今でも民族信仰のなかに色濃く残っており、関東や東北に分布する鹿島信仰の「鹿島流し」がそれで、疫病神送りと言われ災厄ををもたらす悪霊を人形にとりこめて川に流す風習があります。

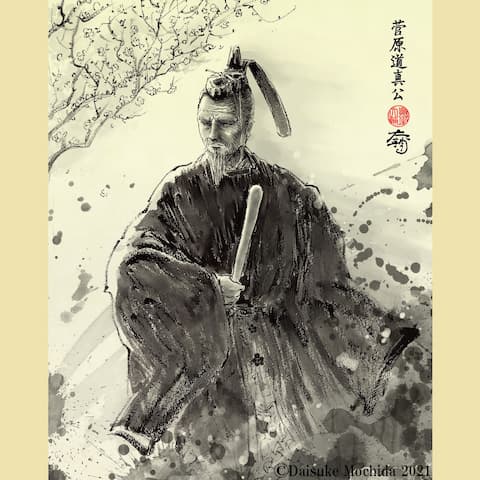

地方神から中央の有力神に

タケミカヅチ命は、古代の有力氏族である中臣氏の氏神である春日大社の第一殿に祀られています。鹿島神はもともと常総地方の土着の神でした。

その地方神が神話の中で日本最強の武神とされるようになった背景には、大和政権の唐国進出が深く関係しています。常陸国は朝廷軍の東北遠征の重要拠点であり、鹿島神は朝廷軍を守護する軍神として霊威を発揮します。

その鹿島神をタケミカヅチ命と呼び、大和政権に深く結びつけたのが、有力氏族の中臣氏でした。そもそも常総地方は中臣氏の祖、中臣鎌足の出生地といわれており、この地の中臣氏一族は古くから守護神として鹿島神を深く信奉していたとされます。

中臣氏は奈良の平城京に春日大社を創建すると、鹿島神宮から鹿島神を勧請し、一族の氏神として祀ります。これにより鹿島神は中央の舞台に進出して有力神となります。

ただ強いだけでなく、豊作をもたらし、外敵から国を護る。全方位に優れたタケミカヅチ神は偉大な神さまですね。

スポンサードリンク