国常立尊はどんな神さま?描かれる姿とご利益・神社紹介

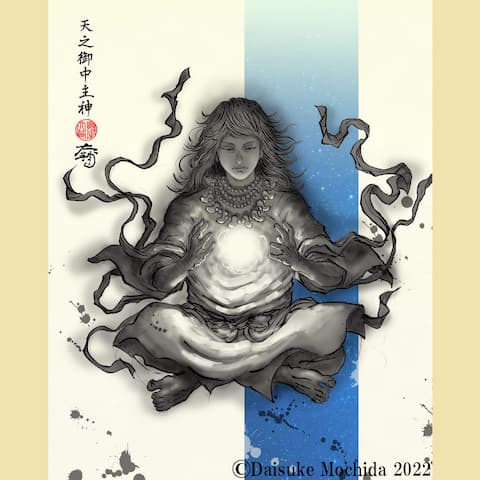

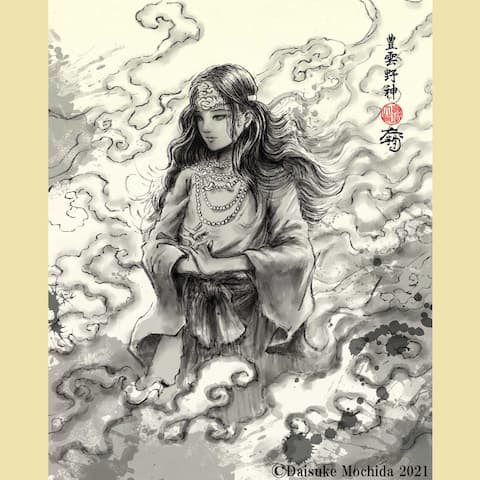

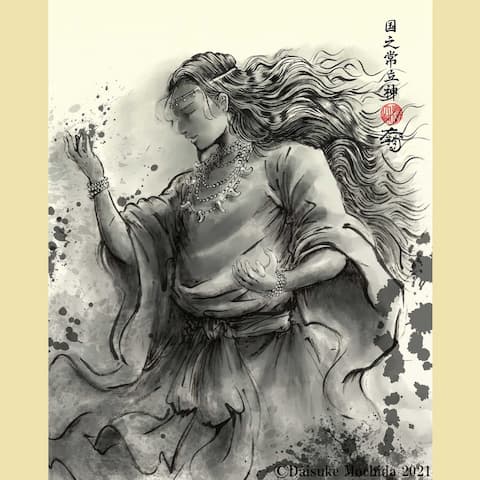

国之常立神(Art Mochida Daisuke)

国常立尊とは?

『古事記』における神世七代の最初の神。独神とされ姿を現さなかったと記される。『日本書紀』では天地開闢の際に最初に出現した神とされ、「純男(陽気のみを受けて生まれた神で、全く陰気を受けない純粋な男性)」の神と記されます。

国常立尊の名称・神格・ご利益

名称

| 古事記 | 国之常立神 |

|---|---|

| 日本書紀 | 国常立尊 |

| 別称 |

国底立尊 |

神格

| 国土形成の根源神 | 大地の永久性 | 別天神 |

ご利益

| 国土安穏 | 開運招福 | 立身出世 |

| 商売繁盛 | 悪霊退散 | 厄除け |

| 病気治癒 | 縁結び |

神代七代

| 第1代 | 国之常立神(クニノトコタチノカミ) |

|---|---|

| 第2代 | 豊雲野神(トヨクモノノカミ) |

| 第3代 | 宇比地邇神(ウヒヂニ) 須比智邇神(スヒヂニ) |

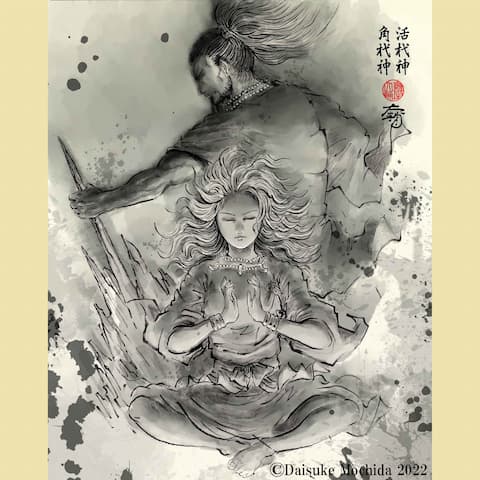

| 第4代 | 角杙神(ツノグヒ) 活杙神(イクグヒ) |

| 第5代 | 意富斗能地神(オホトノヂ) 大斗乃弁神(オホトノベ) |

| 第6代 | 於母陀流神(オモダル) 阿夜訶志古泥神(アヤカシコネ) |

| 第7代 | 伊邪那岐神(イザナキ) 伊邪那美神(イザナミ) |

神世七代の一代目にあたる独神

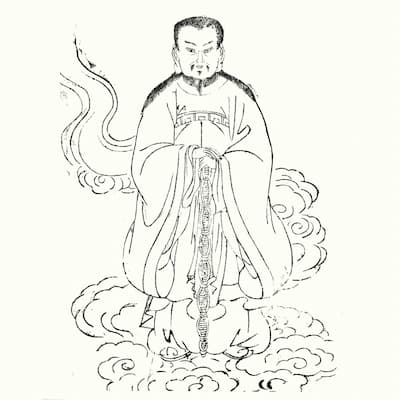

出典:国之常立神「日本の神々辞典」

高天原に最初に現れた特別な神(別天神)のあとに現れる根源神(神世七代)の初代にあたる神さまです。

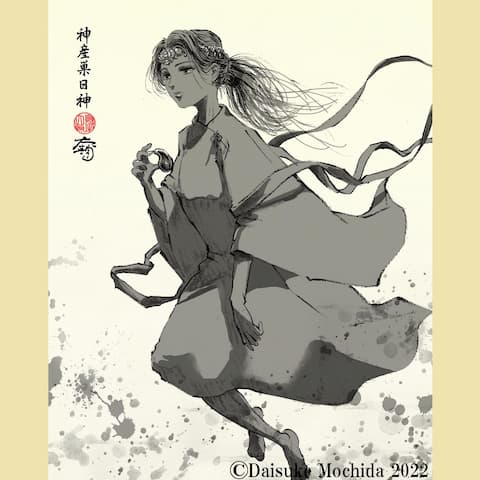

「日本書紀」には、天と地、陰と陽の区別がない世界のはじめの頃、混沌とした宇宙の中で自然と明るい気が天となり、重く濁った気が地となります。

現れた場所については、本書では「天地の中」としていますが、異伝には「国中」「虚中」「空中」と記されています。これは概念的な「国の土台」を表しているのでしょう。

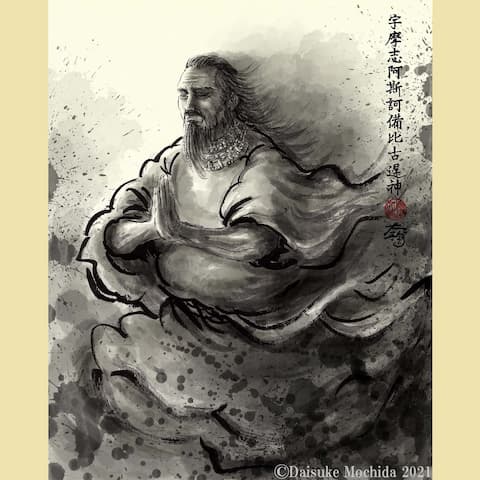

その天地の中に葦の芽のような形をして現れ、国常立尊が成ったとされます。葦の芽のような神ということから、宇摩志阿斯訶備比古遅神と同神とする説もあります。

「古事記」では神世七代の最初に現れた神さまとして記されます。神世七代の最後に現れた天之常立神と対を為す地上の中心に永遠の存在する神とし、性別も無く、姿も現さなかったと記される。

神名の「常立」は、文字通り恒久(常)、とどまり立つの意味。また、底(土台)を意味し、「国」は天に対する地に解釈すると、恒久にとどまる国土の根源神といえます。

そういう意味で国常立尊は生命現象が営まれる国土、大地の永遠性を象徴しています。大地の神はほかにもいますが、根源神という性格から国土における営為すべてをバックアップできる神霊であるといえるでしょう。

この神は「独神成坐而隠身也(ひとりがみとなりまして、みをかくしき)」と記されています。「独神」とは、別天神五柱と、神世七代の初代の国常立神と次代の豊雲野神で、後に出現する男女の一対の神に対する単独の神とされます。

「隠身」という記述は、神々の世界から幽界に身を隠すことでその権威を譲渡し、姿を見せずに司令や託宣などの形で関わるとも考えられます。国常立神など天地の始まりの神々の権威性を抑えることで、天照大御神の絶対性を確保する意図があるのかもしれません。

各宗教における国常立尊

伊勢神道・吉田神道

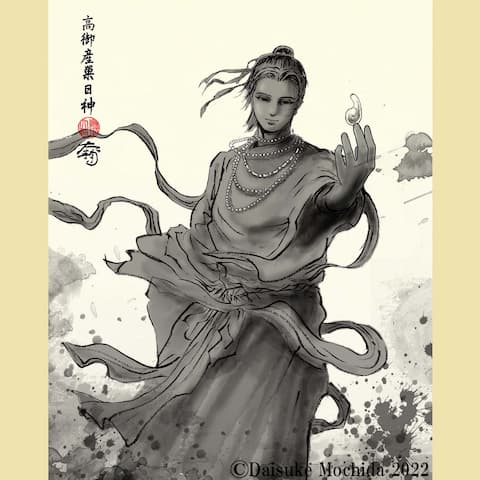

伊勢神道で国常立尊は、天之御中主神、豊受大神とともに根源神とされています。

世界の根源を求める志向の中で、宇宙開闢の最初に現れた根源神として天御中主神や国常立尊を捉え、そこから世界の根源を求めようとする考え方です。

吉田神道では、天之御中主神と同一神とし、大元尊神(宇宙の根源の神)に位置ずけ、その流れをくむ教派神道諸派でも国之常立神を重要な神としています。

大本

大本では、根本神である「艮の金神」は、国之常立神と同一神であるとしています。1892年(明治25年)京都府在住の老婆出口直に、「艮の金神」と恐れられる祟り神が神懸かります。

神懸かった直は、不満を持った神々により鬼門の方角に追放された国常立尊が、世の建て替え立て直すためこの世で力を顕現すると主張。

これに神道の知識を持つ出口王仁三郎は、懸かった神を「国之常立神(国常立尊)」と判断。この日を開教日として新宗教「大本」を興します。

大本は大正から昭和初期にかけ教勢を拡し、宮中関係者や陸・海軍の幹部も多数入信します。しかし、これに日本政府は警戒を強め、二度の宗教弾圧を行い大本を解体。

天照大神より上位の神「国常立尊」を重要視し、現人神たる天皇の宗教的権威及び、統治権の根拠を脅かしかねなかったのも理由の1つのようです。

国常立尊による神示とされる『日月神示』

スポンサードリンク

国常立尊が祀られている神社

| 日吉神社 | 岩手県胆沢郡金ヶ崎町三ヶ尻渋川堤下63 |

|---|---|

| 大宮子易両神社 | 山形県西置賜郡小国町大宮237 |

| 荒澤神社 | 宮城県本吉郡南三陸町志津川字袖浜56 |

| 戸倉神社 | 宮城県本吉郡南三陸町戸倉字戸倉30 |

| 日枝神社 | 東京都千代田区永田町2-10-5 |

| 大島神社 | 東京都目黒区下目黒3-1-2 |

| 御岩神社 | 茨城県日立市入四間町752 |

| 聖神社 | 埼玉県秩父市黒谷字菅仁田2191 |

| 蘇羽鷹神社 | 千葉県松戸市二ツ木宮前1732 |

| 御嶽神社 | 長野県木曽郡王滝村3315 |

| 城南宮 | 京都府京都市伏見区中島鳥羽離宮町7 |

| 若桜神社 | 鳥取県八頭郡若桜町534 |

| 小村神社 | 高知県高岡郡日高村下分1794 |

| 芦屋神社 | 兵庫県芦屋市東芦屋町20-3 |

| 玉置神社 | 奈良県吉野郡十津川村玉置川1 |

| 國常立神社 | 奈良県橿原市南浦町326 |

| 熊野速玉大社 | 和歌山県新宮市新宮1 |

| 山津照神社 | 滋賀県米原市能登瀬390 |

| 徳守神社 | 岡山県津山市宮脇町5 |

| 宇奈岐日女神社 | 大分県由布市湯布院町川上2220 |